3月初的南方,天还冷,夜里有雨,清早积水成片。向承鉴穿一件黑大衣,背着手,走过湖边。“这里都是桂花树,香着哪!”仿佛只有此刻,那苍凉的声音才有了一丝欢悦,银发也愉快地颤动了。

桂花的香,能让他隐约找到一些童年的气味,仿佛故乡还在。而其实,故乡早已沉入水底,那是1965年大修水库时的事了。那年,他27岁,因为“星火”案,正在千里之外的青海高原,熬炼于十八年囚徒岁月。

2010年,向承鉴72岁了,才从兰州回到这座江西小城。县城早已迁址重建。他倾囊买下湖边的一套房子,自己看着装修了,安顿下来。妻子总是抱怨,说这里菜太贵,冬天又没暖气,不如兰州。他却喜欢这里的静,还有房前屋后的桂花。

九死一生,晚年能得一片安宁,他很满足,又不满足。他拒绝老伙伴们的建议,“少回忆,多养生锻炼”。绞尽脑汁,他还在追问那些纠缠了他一生的噩梦,以及噩梦的根源。关于自己,关于这个国家。

一本《炼狱归魂》的自传,37万字,1998年从中学退休后就开始动笔,十年前已完成。一笔一笔,蝇头小楷,用中学的大开作文纸,写了将近900页。妻子一字字帮他打印出来。当然是无法出版。

2014年,他完成了自己的第二本书《马克思主义之异见与反思》,并在香港出版。书出来之前,不知怎么,惊动了相关部门。兰州方面来了三个人,包括当地一位官员。他们来武宁登门拜访。未见面前,先去找了他的哥哥、弟弟,一生为他饱受惊吓的亲人,如今垂垂老矣,再次为他胆战心惊。

来人接连三天登门。坐沙发上,为他倒茶、点烟,但语气很硬,就是希望他不要出这本书。无奈,他联系出版社,但人家答复书已付印了,要履行合同,不能毁约。对方无奈,最终悻悻离去。

那之后,他和外界联系更少了。“我这一生,连累了很多人。再也不想给亲友带来麻烦了。”他说。

好在还有互联网。他78岁了,睡眠少,每天清早六七点就起来上网。阳台改装的小书房里,先浏览新闻。偶而看看电视上的体育节目。围棋,以及各种球类,都是他喜欢的。也会看看股票,很多年,他用两万元炒股,“为了验证自己对政治经济学的一些看法。”还有点收获。

夜里,一般都是读书,偶尔陪老伴儿看看电视剧。至于《新闻联播》,是极少看的。

他向北方来的晚辈回忆起过去。深深地叹气,抱着银发的头,靠向沙发。“老天爷!”在苦痛的记忆中忍不住喊出声来。又说起1960年的那个二月,饥饿的早春,太阳仿佛被寒霜冻住了的清晨。甘肃天水武山县,一个饿死在路边的小女孩,黑乎乎的小脸,就那样蜷缩在他的脚下……目光沉入往事,那揪心的痛,再次攫住了他。

1

1959年,大饥荒已席卷中国。那年向承鉴21岁,已戴上“右派”帽子三年。

“我这一生,受够了罪,要说享过点福,就是刚上大学的第一年。”他忆起1956年初入兰州大学的日子,那时,他意气风发,恰如刚“改天换地”后的这个国家。

他是苦孩子出身,也是“新中国”的红色少年,对共产党,“那是磕头作揖都表达不了的热爱。”

1938年,他出生在河南。才到人世不久,就遭逢河南大饥荒。兵荒马乱,父亲携一家老幼逃难到江西九江,流落在武宁城里。父亲当脚夫,母亲和祖母纺纱织布,日夜操劳,生活仍然艰难。

1949年了,穷人突然成了新政权最信任的人。他家“根正苗红”,姐姐参了军,他学习好,门门功课拔尖,成了县里的第一批少先队大队长。上了中学,老师动员他入青年团,他自我检省:“我还不够格,需要继续努力。”

1956年,他考入兰州大学。兰大是当时全国五所理科重点大学之一,与北大、清华等比肩,又位处大西北,在当时的“冷战”格局下,有国家战略的意味。

他报了化学系,“重点大学的重点系”,系主任是左宗祀女士,和丈夫陈时伟(当时的兰大副校长)一起,1949年后从美国双双归来,是备受尊敬的科学家。“系里有七八位正教授,师资很强,我那时的理想,就是成为一名自然科学家。”他说。

红色中国正在开启一个新时代。与此同时,从1949年开始,各种政治运动也让人目不暇接。“肃反”、“镇反”、“思想改造”、“三反五反”,不断在中国人内心深处“掀起革命”。而向承鉴,因尚没离开过校园,对政治运动还没有感受。“身心都如一张白纸。”

大学一年级,他最深的印象是校园里的伙食“好得不得了”。大学食堂里竟然还吃到过老母鸡。他家穷,此时一个月二十多元的生活补贴,心满意足,一心读书。兰大学习气氛浓,学校也要求严格,“两科不及格就要退学”,学生们学习劲头十足,实验室夜夜灯火通明。校领导甚至不得不劝同学们多休息,“身板好才能报效祖国。”

那场风暴,是在1957年5月渐渐浮现的。“五一”节前后,学校党委突然宣布“整风”,号召鸣放,每个人都要给党提意见。

“我再三想,绞尽脑汁,结论是,我对党没意见。”向承鉴说。但这可不行。学生会、系支部等,多次举办点心会、茶话会,请大家座谈,给党提意见。他没去参加,因为实在提不出意见。结果被批评,“提不出意见,说明对党没感情。”

最终,还是学校党委再三的动员起到了作用。5月下旬,有高年级的同学,贴出了兰大“鸣放”的第一张大字报。

今年78岁的屈剑英,是兰大第一张大字报的执笔者,他是兰大历史系二年级学生。“大家响应党委号召,写大字报表达意见。我们几个同学商量了内容,主要是表达对学校管理的一些不满。由我执笔,写了两页。”2015年12月,屈剑英对雪访(编注:雪访为作者江雪的公众号)回忆起那个贴大字报的夜晚。他的同班同学、后来的“星火”创办者张春元也在其中。

一夜之间,校园里的大字报铺天盖地。在党委的鼓励下,高年级的同学纷纷加入“鸣放”,“他们年龄大一些,经历的事情多一些,也能提出意见。”但在向承鉴的记忆中,学生的大字报没有什么“反对共产党,反对社会主义”的内容,最多就是批评学校管理中的官僚主义。很多同学对兰大招生中的“吹牛”不满,认为学校的设施等和重点大学还有距离,于是出现“并校”呼声,要求把兰大并到北大等其它几所大学去。

在向承鉴的记忆里,当“鸣放”越来越热烈,学校和上级却不出面回应,学生的情绪逐渐高涨。5月底,兰大组成了“赴京代表团”,由副校长陈时伟带队,屈剑英是历史系的学生代表。2015年12月,他告诉雪访,“赴京代表团”当时在西安停留,见到了国家高教部的副部长刘凯丰。其时,刘正在西安处理西安交大学生的“鸣放”诉求,在西安人民大厦,屈剑英是与刘辩论的学生代表。

此时,在全国,知识界的“鸣放”也进行得轰轰烈烈,而政治风向比天气变得还快。1957年6月8日,人民日报突然发表《这是为什么》的著名社论,“整风鸣放”一下子转变为全国范围内的“反右派斗争”。

几天后,甘肃日报以通栏大标题,整版刊发《兰大陈时伟的右派反党罪行》,陈时伟成了甘肃省第一个“大右派”。兰大校园里的各级“鸣放委员会”一夜变成了“反右委员会”。

向承鉴成了化学系一年级小班的“右派”。他并不是鸣放中的“积极分子”,鸣放开始后,他周末仍旧去图书馆看书。之后,他“莫名其妙”被班里同学选为“鸣放委员会委员”,就组织同学,整理出自己一份唯一的“大字报”,标题是“某某教授访问记”,讲述了兰大一位教授在肃反和思想改造运动中的遭遇。

除了赞成储安平的“教授治校”之外,他的另一个罪名是“仇恨共产党”,因为他看了一张别人写的大字报,骂了句“该死”,被人举报说“要杀死共产党员”。

1957年7月,在副校长陈时伟的批斗会之后,兰大公布了首批“划右”学生名单,共二十多人,向承鉴也在其中。生活补贴停了,吃饭都成了困难,在冷眼和歧视中,他和其他的右派同学,只能去校外建筑工地上干活,来换一点饭吃。“我那么爱党,怎么突然就成了反党、反社会主义、反人民的敌人?”他百思不得其解。

在号召检举揭发、“痛打阶级敌人,捍卫党和毛主席”的气氛中,同学之间的友爱也不见了。从暑假前到新学期,批斗会开了一茬又一茬,19岁的向承鉴,成了兰大最年轻的“右派”,而且“气焰最嚣张”、“最顽固”。因为生性倔强的他,始终不低头认罪,不承认自己是“三反分子”,被“群众处理意见”定为“极右”。

屈剑英也被定为“极右”,开除学籍,立即送往兰州沙坪劳教。向承鉴不服,在最后时刻他找到了校长林迪生申辩。最终,他被降格处理,和另外四十名左右师生,包括此后的“星火”同仁—中文系的谭蝉雪、历史系的张春元等人一起下放天水,“保留学籍,劳动考察”。

这成了他命运的另一个分水岭。

五十多年后,他回望那一年,说,那也是他思想转变的分水岭。“反右”前那个“相信党的一切宣传”、从没有试着去独立思考的年轻人,内心深处,“一个迷信被摧毁了。今后,遇到任何事,都会去问个为什么?”

2

1958年7月,向承鉴等一行四十多人,离开兰大,坐火车到天水。到天水后,他们被分成了两部分,向承鉴、苗庆久等人到武山县,张春元、谭蝉雪等同学被派到北道区(当时为天水县)的马跑泉公社等地。

向承鉴被派往武山县城关的联丰公社,住在村支书家里,和社员们一起劳动。被要求,“老老实实劳动,老老实实做人,接受改造,才是唯一出路”。

“反右之后,一切反对的声音没有了。毛泽东真正成了一言九鼎。”他说。从1958年8月下旬开始,在农村,人民公社、大跃进等一系列运动铺天盖地而来,也席卷了联丰社。

联丰人民公社是一夜之间突然成立的。向承鉴被派去布置公共食堂,刷写大型标语。鞭炮齐鸣,锣鼓喧天中,人们喜气洋洋,遵循毛的指示,“人民公社就是好”,开始跑步进入共产主义。家家户户撤掉锅灶,到食堂吃饭。到处是标语“共产主义是天堂,人民公社是金桥。”

人民公社开始不到一年,大饥荒席卷中国。在这场人为的大灾难中,数千万人丧生。在张仲良主政的甘肃,死亡惨重。在通渭一县,死亡人数就占全县三分之一(据杨继绳《墓碑》)。2009年,《通渭县志》副主编张大发依据相关档案资料,出版了一本关于通渭大饥荒的书,书名就叫《金桥路漫》。

人民公社一成立,接下来就是“大跃进”狂潮。口号是“一天等于二十年”、“人有多大胆,地有多大产”、“超英赶美”、“不怕做不到,就怕想不到”……向承鉴所在的武山县是全国闻名的红旗县,也不断放出“大卫星”,著名的是“玉米亩产万斤”和“白杨树上结苹果”。

向承鉴耳闻目睹了谎言包裹下的荒诞。“玉米亩产万斤”的卫星,在验收的时候,当地找来一批可靠劳力,挑灯夜战,把其它十多亩地里的玉米连根拔出,密密麻麻栽到“卫星田”里,密不透风,再放水把地浸湿,就看不出痕迹了。技术员跳到地里,数玉米棒和玉米棵数,算出来,远超过万斤。于是敲锣打鼓庆贺,干部们再去食堂大吃一顿,卫星算是放上天了。

随之而来的是“全党全民,大炼钢铁”的狂潮。因为都去吃食堂,农家的铁锅、铁铲暂时派不上用场,为完成大炼钢铁的指标,干部挨家挨户,把农民的铁锅摔碎,连农民箱柜上的锁头、锁扣都拆走了……

灾难的来临是有征兆的。在1958年这个疯狂的八月,受命去研制“高炉”的向承鉴,看到乡间山路上全是背矿石的人流,男女老幼,情绪高亢,唱着山歌。他在一瞥间,发现路边地里的庄稼已焦黄,麦粒全掉在地上,大炼钢铁的高潮淹没了往年夏天的“龙口夺食”,他心里掠过不祥的念头:来年日子怎么过?农民吃什么?

3

1960年的早春,记忆中最寒冷的二月。向承鉴永远记得那一天。

天冷得仿佛连太阳都冻住了,发出青色的光。路边的麦苗,还低低的,刚没过人的脚腕。他离开工厂,去附近的一个公社办事。正在路边走着,他突然发现,地里干活的农民都停下来,呆呆地看着他。他莫名其妙,低头平整衣服时,一眼看到了那个饿死在路边的小女孩。

孩子大约有十一二岁的样子,“穿一件破烂的夹衣,蜷缩着。手伸在嘴边,嘴角挂着一块黑乎乎的东西,不知道是土坷垃,还是土豆……”

那一刻,他只是默默地站着,想起了自己在老家的妹妹,也就这么大……远处有人看着他,他无法大声哭喊,只得忍住心痛,走过一个大坡,转弯到无人的地方,才捶胸顿足,放声大哭。

“那一刻,我太痛恨自己了。为什么这样无能,甚至连记录下来的能力都没有。”他曾经在校报做记者。这时候,怨恨自己为什么没有一个相机,“为历史留下一个证据”。

在他的记忆中,从1958年冬天开始,在天水一带,农民就开始挨饿了。1959年春天,他因眼疾回了趟兰大,在兰州街上,满是沿街乞讨的农民,饭馆里供应的是“人造肉”、“小球藻”等代食品,乞讨的人到处伸出干瘪的手臂。

在武山,他看到的,是携老扶幼的逃荒人群。人们没有目标,只知道向西逃去,去新疆,至少,那里能够活命。

1959年夏天,饥荒疯狂蔓延。在武山县,渭河河川一带的杜家垅、百泉一带,原来很富庶的地方,也没有粮食了。正在灌浆的包谷地里,生产队派了人手持棍棒日夜值守,在当地的邓家堡,有社员因为偷挖土豆,用铁锨打死了看守的人。

在火车站一带,常常能看到饥民的尸体。向承鉴每进一次城,身上不多的粮票和钱都给了出去。

这年,他21岁。他一次次拿起笔,“要给党中央、毛主席写信”。

“我想,党中央和毛主席可能不知道农村发生的事情。要是知道,能让这么多人饿死吗?”可信写好了,又一次次撕掉。“你本身是右派,被管制的对象,人家领导明明说形势大好,你却说这里饿死人,这不是污蔑攻击社会主义吗?”他煎熬着,痛苦不堪。

饥民遍野,“大跃进”的鼓点却越擂越响,上级要求“社办工业,遍地开花”,向承鉴和他的同学,先被调去筹备化工厂,后来又被调到盐井公社办厂。1959年9月,他有机会去北京出差买菌种,这次,他特意在铁路沿线的天水甘谷、山西太原、石家庄、天津等地下车,为的是验证内心的疑问,也做一点社会调查。

而所到之处,哀鸿遍野,到处是逃难的农民。在太原,他和已参加工作的哥哥发生了争执。哥哥指着城市里新建的高楼,说:“你为什么就看不到新中国的这些伟大成就呢?”

返校此时也变得遥遥无期。和向承鉴一起下放的兰大同学,如谭蝉雪等人,都曾返回学校质问,但校方只是推脱。“那时,每天去食堂打回一盆清汤,就是我们四个人的伙食,能照出人影。”2016年,时已82岁的谭蝉雪告诉雪访。那时,她和孙自筠等另外三位同学,在北道区甘泉公社劳动,与武山县相距大约六七十公里。

向承鉴一开始也吃不饱。但之后,当地的“头头”要利用大学生为自己干出政绩,把他们调去办厂,武山县委给了他们“高级知识分子”待遇:每月供应一斤清油,口粮三十斤,全是细粮。当时的普通干部的标准是:清油四两,口粮二十六斤,百分之六十是杂粮。

和挣扎在死亡线上的农民相比,这简直是天上了。

饥荒越来越严重,撒谎成风与毫无人性的掠夺仍在继续。1959年,在武山新寺公社召开的一次全县粮食现场会上,公社不但“超额完成国家公购粮任务,留足社员的口粮、种子和饲料外,还有堆积如山的余粮”。可向承鉴从杜映华(曾任漳县县委副书记,时任武山县委常委、县委书记处书记兼城关公社第一书记,因支持“星火”同学而被捕,1970年被枪杀)处了解到:那个现场会议上,成山的粮食,除了表面,麻袋里装的全是麦草……

人们在饿死。而盐井公社,却调集了脱产干部,到农村大规模收缴粮食。因为“高产”的公购粮任务没有完成,而农民却喊挨饿,“上头怀疑农民私藏粮食,全面收缴。家家户户,火炕刨开了,连枕头都撕开了,房前屋后,猪圈地窖都要挖地三尺……”

“到处是饿死的人。有的村子饿死的人没人埋,也没人挖得动墓穴,就动员中学生埋死人,埋一个可以得到四两粮的补贴。在一些家里,人死光了,都没得埋……”

五十多年后的这个夜晚,向承鉴对雪访回忆起这一切,还忍不住痛苦地叹息:太惨了啊,农民太惨了!78岁的老人,眼角隐隐有泪光滲出。

4

1959年11月,也一同下放天水的中文系同学孙自筠在天水北道被抓,消息随即传到了武山。

孙自筠是在给《红旗》杂志寄出信的一个多月后被抓的,当时他还正在田间干活。“我那时丝毫不知道其他同学的想法。只觉得自己有责任把看到的真相反映出去。”2015年11月,孙自筠对雪访说。

他那时并不知道,正是他的被抓,导致了星火同仁们对当局幻想的破灭。

“这时庐山会议已开过了,彭德怀上万言书,已被打倒。孙自筠被抓,让我们知道,必须放弃幻想了,要救苦难的农民,必须寻找另外的出路。”向承鉴说。

此时,在几十公里之外的马跑泉公社,张春元等已经开始行动了。据谭蝉雪回忆,1959年5月,张春元和她,还有顾雁、孙和等人就在马跑泉公社的拖拉机站碰头,一起商量在当下的情况下该怎么做,这是他们第一次讨论到要做一些实际的工作。到11月,他们又在北道的一个旅社,商量确定了办一份杂志,来传递思想,把党内外有相同思想的人凝聚在一起,为苦难的中国寻找出路。

这之后,谭蝉雪到武山来看望苗庆久,和向承鉴他们深谈,交流了办《星火》的想法。

年轻的心灵心心相印,他们决定立即就干。谭蝉雪他们之前已经开始组稿,并和北大的林昭取得联系。这次她拿来了几份稿子,包括林昭的长诗《普罗米修士的受难一日》。另外,就是顾雁撰写的发刊词《抛掉幻想准备战斗》,张春元写的《论人民公社》等。

因为缺一篇核心文字,向承鉴又写了两篇。“都是一口气写完。”他回忆。其中一篇是政论《目前形势与我们的任务》,另一篇是《自白》。

那是在秘密的黑夜里。砖瓦厂原来遗留下来一个旧的油印机,小小的,也就一尺宽左右。房间里因为培养菌肥,平时不让人进来,所以是一个天然的秘密场所。11月,深夜已经很冷,他们拉上窗帘,在如豆的灯光下,开始刻印《星火》。

刊头上两个火炬,是苗庆久刻的。在“星火”两个字在中间,一边一个。发刊词是顾雁写的,题目是《放弃幻想准备战斗》。另外几篇文章,包括张春元的《论人民公社》,还有一篇《论粮食问题》。另有一篇,是胡晓愚写的《右倾机会主义者赫鲁晓夫》。

那是极端黑暗的夜。向承鉴和苗庆久,在密室里,一点点刻出心目中光明的轮廓。向承鉴对雪访回忆,其中《目前形势与我们的任务》一文,边写边刻。第一期《星火》,仅仅薄薄的两页。刻印了共三十份,之后,“文章交给苗庆久保存,放在一个罐子里。”

印出来的《星火》,被他们以极秘密的方式,送了大部分出去。

那是石破天惊的文字。在这些文章里,耳闻目睹了苦难的他们,用自己的心灵,为农村呐喊,为苦难中的国家呐喊。他们对现实的反思,深刻到让今天的人,也会吃惊。吃惊于在那样的信息与思想隔绝中,他们的思考,能深邃到一个体制的腠理。

5

虽然早已做好了“献身”的准备,但向承鉴还是没想到,这一天来得这么快。

1960年9月。“进地狱的时刻到了。”先是谭蝉雪在广东被抓,张春元前去营救,也身陷囹圄。9月30日,向承鉴在天水武山被捕。

“可以说,那时,耳闻目睹的现实让我太痛苦了,我早已下了必死的决心。”向承鉴说。“看到那么多死人,我就想,农民能死,我为什么不能死?”2016年3月,他对雪访回忆。

“1958年,大炼钢铁的后期,我的脚因为走山路磨出了一个鸡眼,去做手术时,没有麻药,我说,没麻药也要做,我要去体会那种凌迟的感觉。”他说。也正是因为早已放弃了一切幻想,在随即而来的严酷审讯中,他也没有低头。

在天水监狱,“星火”一案已是惊动上上下下的“右派反革命集团”大案。张春元、谭禅雪和他都是要犯。“11号”是向承鉴的代号。此时,和他们一起被抓的,除了“星火”同学,还有支持、同情他们的武山县委常委杜映华,以及牵涉到案件中的本地农民。在武山,一夜之间被抓的有33人。而在上海,林昭和已返回老家的顾雁也被抓。

在监狱里,向承鉴一次次和审讯者对质,把审讯者变成了被审者。“你们的眼睛瞎了吗,看不到那么多饿死的人?即使眼睛瞎了,也能闻到遍野的尸臭吧!”他在自传《炼狱归魂》一书中,记录下了当时的情景。他也因“态度最为顽固”,最终被判重刑。

1965年,已在兰州砖瓦厂服刑的向承鉴见到了一个叫张炳秋的犯人。张在当年审讯时,是在现场的武警干部,此时因重婚罪判刑。“张炳秋后来对我说,当时你痛骂审讯的人,那些话让人脊背都发凉!”2016年的这个3月,向承鉴对雪访回忆。

1963年7月1日,武山县召开了公判大会,向承鉴被以反革命罪判处有期徒刑十八年。在之后,其余同道,也都各自领刑。1965年元月,在天水体育场的公判大会上,张春元被判处二十年,谭禅雪十四年……

向承鉴先后在兰州砖瓦厂服刑。之后又被转往青海海南州的农场劳改。

那是最为艰难的岁月。牢狱外,“文化大革命”开始,牢狱中,更要处处小心,在艰难的劳动中,唯靠内心的信念支撑着,活下去。

1970年,向承鉴再次面临极为凶险的命运。正是“一打三反”最严酷的时刻,在劳改队,每天都有人被拉出去枪毙掉。一批政治犯,如遇罗克都是这个时候被处决的。向承鉴此时尚不知道,在兰州,他的挚友、“星火”同道张春元、杜映华,也正是在1970年3月被杀害。在之前殉难的,还有北大的林昭。

作为劳改队小组的读报员,有一天,他保管的《甘肃日报》,头版毛泽东的大幅照片上,前额被人用烟头烫出了一个洞。

他立即成了破坏伟大领袖的嫌疑人。检察院专门来人调查,材料写了一遍又一遍。那段时间,监狱里每天都更换新的杀人布告。

也许是命不该绝,他终于逃过了这一劫。1971年,他和其他犯人被调到了青海德令哈农场。之后,过上了一段相对平静的服刑岁月。

1978年,十八年刑期已满。向承鉴穿着一件黑灰色的棉袄,走出了劳改队大门。他昂头挺胸。“这十八年,我没有一天,认为自己是一个罪犯。”在照相馆里,他为自己拍下了十八年来第一张照片。

他回到家乡武宁,父亲已垂垂老矣,亲人们相见,痛哭无声。

之后,他便开始申诉之路。经过漫长的等待,到1980年,“星火”全案得到平反。

他记得,1980年的那个早春3月,拿到一纸平反书后,他去了黄河边,祭奠死去了的同学、旧友。他是孤独的。没有人跟随他。是的,经历过这几十年的浩劫,人们怕了,也不敢了。

他一个人,跪在黄河岸边,祭奠那些冤死的灵魂。

他怀念张春元,那极富行动力的理想主义者,一个真正的革命者;还有杜映华,一个因为良知而不愿放弃思考的中共基层官员;他们,都已为“星火”殉道,在1970年的黑暗岁月里,因一直坚持着自己的理想而惨遭杀害。

他怀念冯淑筠。那是他最好的朋友,一个宁可自己戴上右派帽子,也不愿“揭发”他的人,因为他,受到莫须有的株连,后来流落到新疆,死于坍塌的煤矿……

还有邓得银,1959年探亲返校,曾在天水与他相见,为四川饿死的乡亲们痛哭失声。文革时,在通渭一中,被活活打死……

还有史美堂,那样英俊洒脱,很早就参加革命、又到兰大来求学的上海青年,被打为“右派”劳教,听说是死在了新疆的电网上……

他是在自己重获自由后,才知道“反右”后他们各自的境遇。那些年轻的容颜,焕发的神采,高尚明晰的头脑,一个民族最杰出的年轻人,就那样在人为的浩劫中被一个个摧毁。很多人,一个名字都没有留下。

今天可知的是,仅仅在甘肃,就有两万“右派”。而他们的故事,文字记录,寥寥无几。写下自传的,也不过数人而已。

“我会永远怀念着他们,除非有一天,我也在这世间消失……”这个早春,在夜的清寒中,向承鉴深深叹气,目光沉沉,坠入永恒的痛念与追问里。

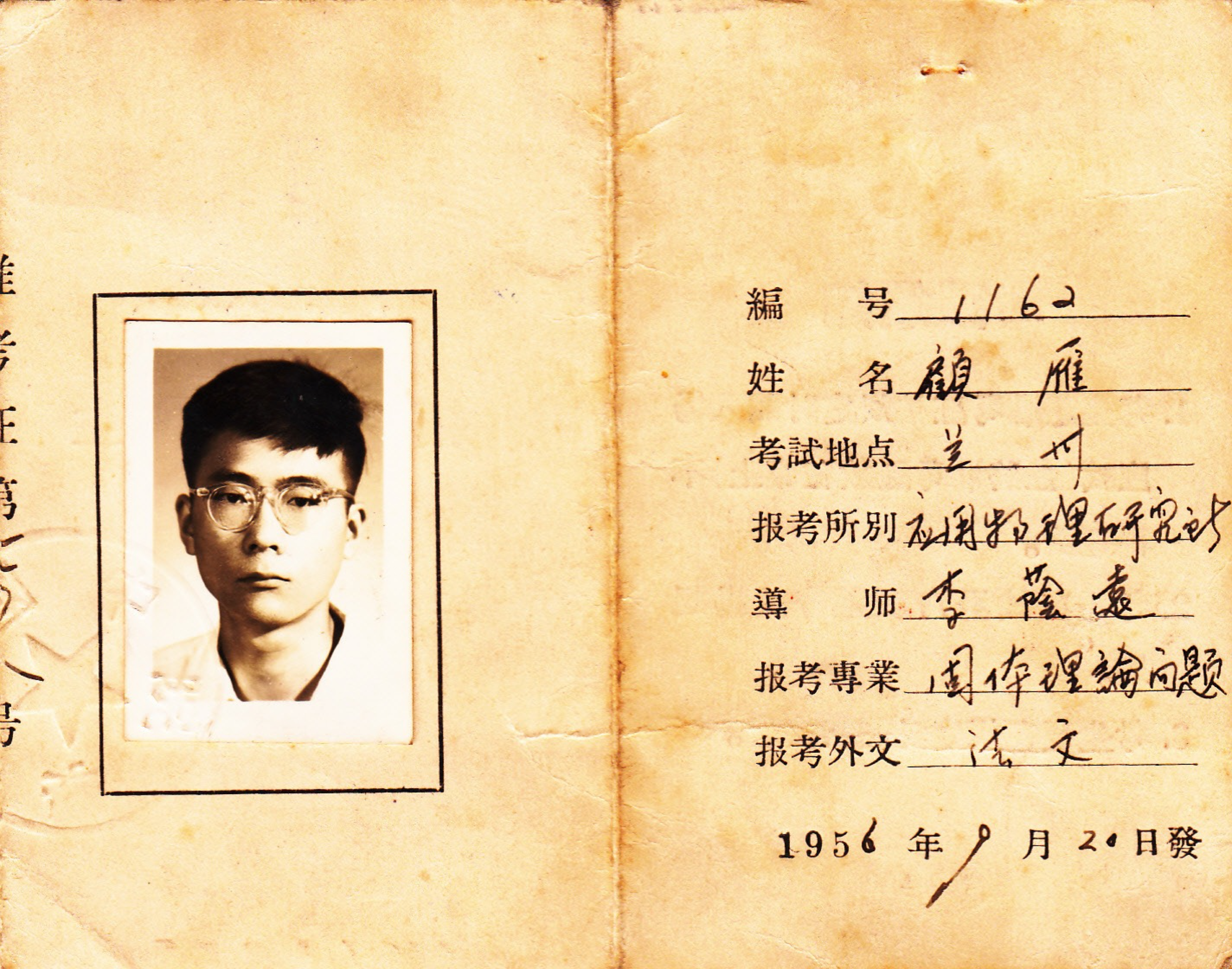

顾雁的研究生准考证

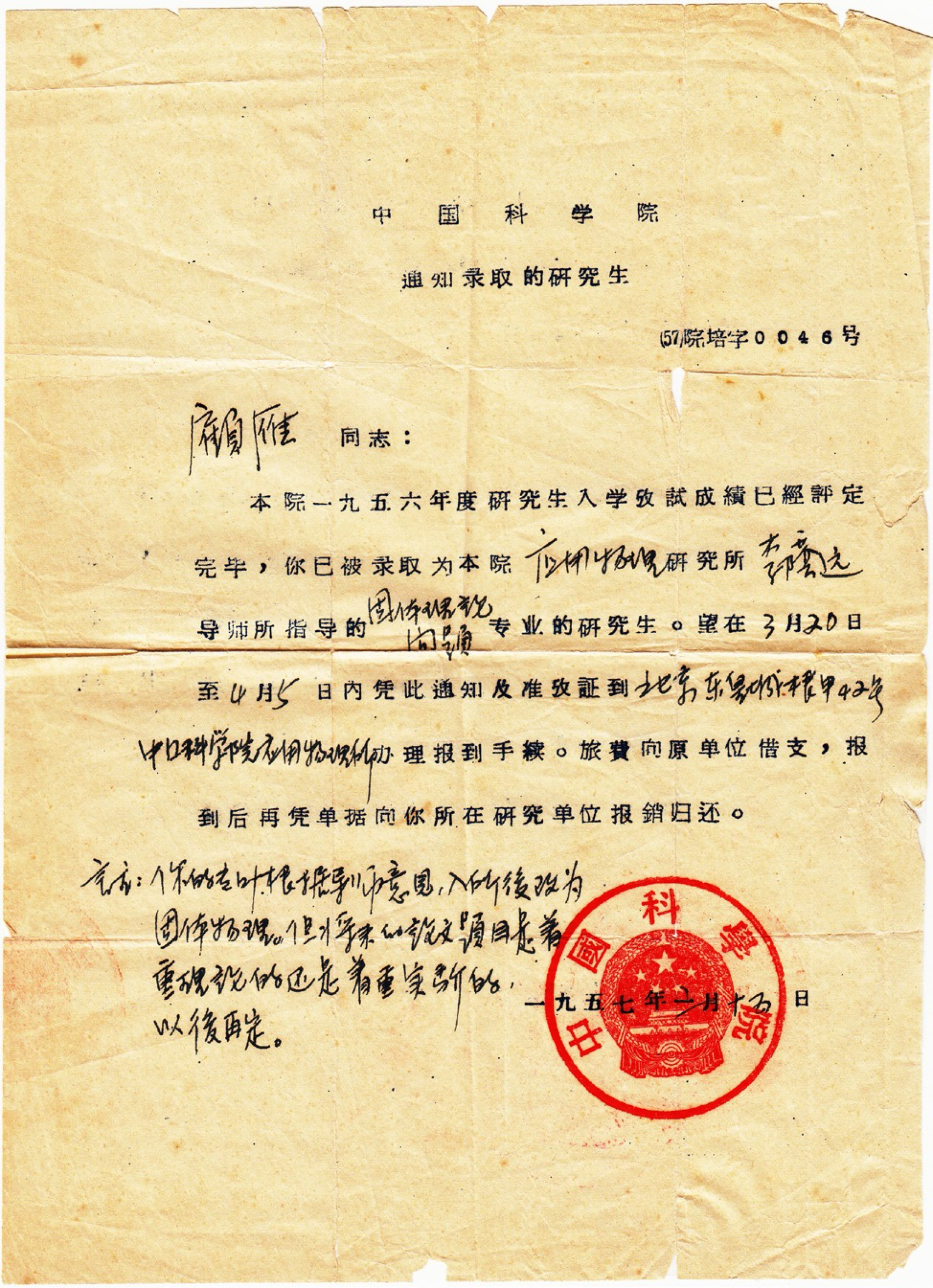

顾雁的研究生准考证 顾雁 1957 年考取中国科学院研究生的通知

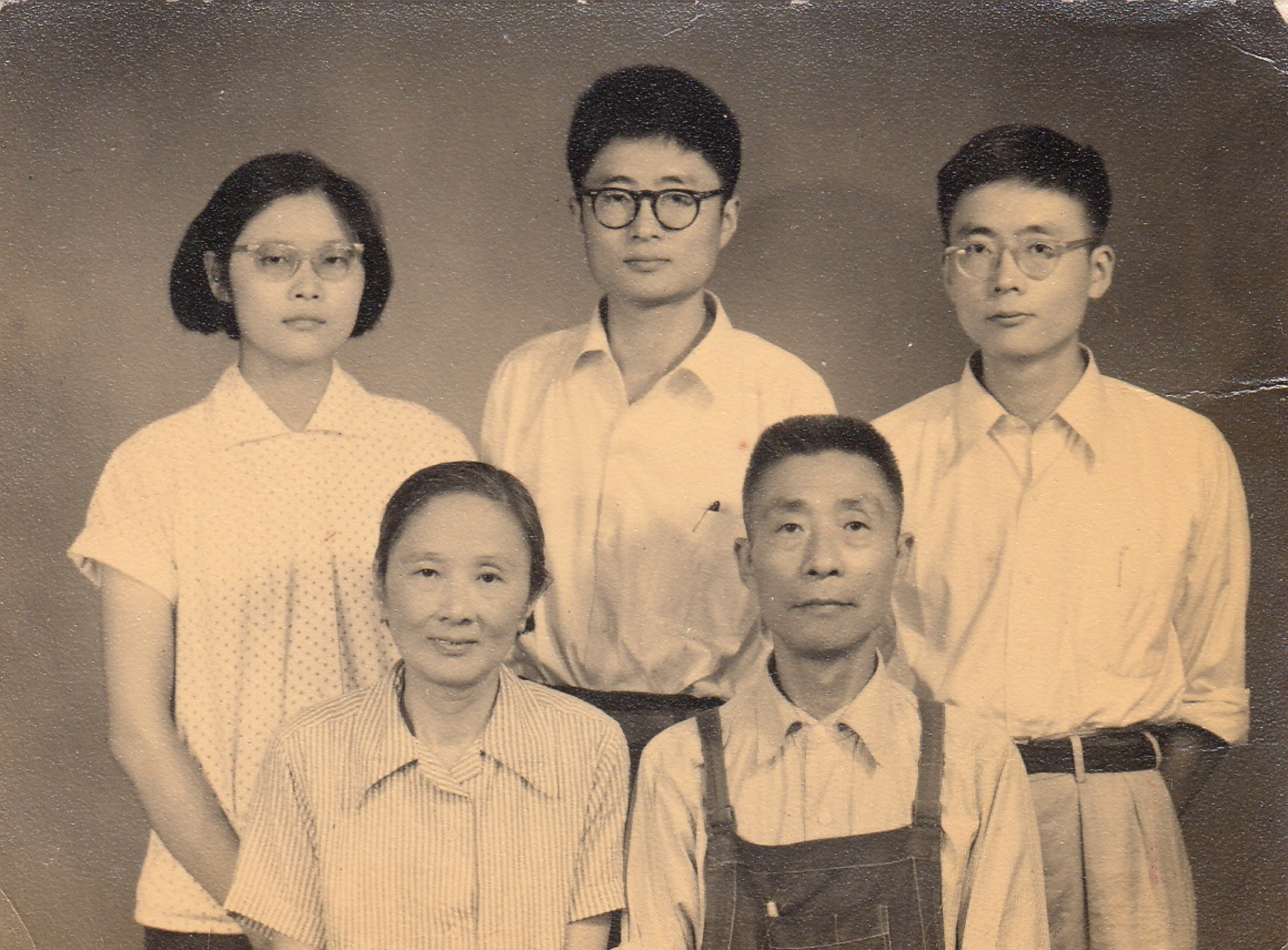

顾雁 1957 年考取中国科学院研究生的通知 1960 年,被捕前的顾雁在上海和全家人合影。其时《星火》已经面世

1960 年,被捕前的顾雁在上海和全家人合影。其时《星火》已经面世 谭蝉雪年轻时

谭蝉雪年轻时 2015 年 9 月,谭蝉雪在上海的家中

2015 年 9 月,谭蝉雪在上海的家中 2018 年 6 月向承鉴在西安

2018 年 6 月向承鉴在西安 2018 年 7 月,顾雁重返兰州

2018 年 7 月,顾雁重返兰州 2018 年 7 月,顾雁与向承鉴在兰州相见

2018 年 7 月,顾雁与向承鉴在兰州相见 2018 年 7 月,江雪在兰州采访顾雁、向承鉴两位先生

2018 年 7 月,江雪在兰州采访顾雁、向承鉴两位先生 当年张春元、向承鉴等酝酿创办《星火》的天水马跑泉公社, 如今不复当年模样

当年张春元、向承鉴等酝酿创办《星火》的天水马跑泉公社, 如今不复当年模样

文章来源:中国数字时代

没有评论:

发表评论

注意:只有此博客的成员才能发布评论。