《自然、社会、人》李晓斌 摄

1979年4月1日,四十几年前的中国北京正处在巨变前夕。一场初看很不起眼的名为“自然、社会、人”的艺术摄影展在紫禁城旁中山公园里的兰室开幕。展览先后25天,参展作者53位,绝大多数是当时年轻人中的业余摄影爱好者。

鲜为外人知道的是,这场展览竟然完全由名为“四月影会”的一群年轻人自发组织,门票仅三分钱一张——也就是当时可以买一根水果棒冰的钱。在争取作品公开展出过程中,这群年轻人与官方主管部门有过“奋力博弈”和令现在的中国人难以想象的互动。

展出的作品,统一用简单的玻璃画框装裱,题材包括风景、花草、社会生活和普通人物等等。展品上下左右一幅挨一幅紧密排列,大多是黑白照片,共计300余幅。吸引观众以售票计多达7万6千多人,成为当时“轰动京城”的文化事件。

据经历事件的人们介绍,展览轰动之处在于,那是1976年文革结束之后,中国首次全无官方色彩、民间独立举办的艺术活动。展品从题材内容到拍摄形式,与当时官方体制的摄影展览、主流宣传图式相去甚远。有专家指出,尽管展品水平良莠不齐,但充满民间的原生与真实气息。在当时社会表达仍被极度僵化和呆板的官方风格控制的中国,令很多人惊喜与振奋。

更有摄影专家评论认为,很多参展作品,比如王志平的《风烛残年》,李晓斌的《友谊不总是甜蜜蜜的》,王苗的《笼里笼外》以及金伯宏的《漫步》等等,与中华民国统治大陆时期的刘半农、张印泉、陈万里等知名摄影家的作品,从题材内容到表现形式上十分相近,也成为影展的一大看点。

金伯宏摄“漫步”

四月影会是什么?

展览期间,北京中山公园的兰室进门迎面的一个大画框里装裱着前言,展览主要组织者王志平用美术字体写道:“摄影,作为一种艺术,有它本身特有的语言。是时候了,正像应该用经济手段管理经济一样,也应该用艺术语言来研究艺术”。

如今是中国摄影界和艺术圈知名人物的徐勇,当年还是某轴承厂的青年技术员。他还清晰记得当时挤进兰室看展的心情:“现场人气爆棚,汗味飘在空气里”。

一些当事人也记得现场用廉价学生练习本供观众留言的留言簿。人民日报记者王永安回忆说:“看完(展览)后,我翻了一下观众留言簿,肯定的意见一页接着一页:‘我看到了摄影艺术的春天’,‘从这个绝美的影展我闻到新的气息,这是时代的气息’,‘你们给中国摄影艺术的身躯里注入了一针强心剂’等等”。

1978年,在四月影会第一回展的同一时期,十二月,北京文学领域出现了《今天》诗刊,绘画领域里,七月出现“无名画展”,九月又有了“星星美展”。

这些活动都是在没有官方支持条件下,由社会上年轻人自发独立组织实现的,从某种意义上讲构筑起了中国当代文化艺术史的开端,产生了广泛深远的影响。那个时代的一些代表人物包括北岛、艾未未、王志平、王克平等。据介绍,如今在中国摄影界活跃的诸多“大佬级”人物,当年都多少受到四月影会的激励影响,成为那种摄影理念的实践追随者,用相机记录四十年来中国社会种种现状与变迁。

其他一些当时现实题材的作品,比如谢海龙关于偏远贫穷地区农村儿童上学现状的《我要上学》,王文澜关于中国人普遍出行方式的作品《自行车王国》,贺延光传递80年代理想主义情绪的新闻摄影作品《小平,您好!》等等,也都成为历史的见证经典影像。

贺延光拍摄的“小平您好!”

1970年代——孕育变革与改革开放初期的年轻人

研究中国的学界一个普遍共识是,1970年代的中国是一个思想启蒙、孕育变革的年代,是很多人精神上的“早春”。

1978年在中国政治、社会和艺术生活中都需要被记录和讨论。之前两年天安门广场发生的那场针对“四人帮”的群众抗议运动得到官方正名平反。在这场运动中甘冒抓捕风险进行摄影记录的一拨年轻人也出名了。

他们将北京东四三条35号院内一间12平米的平房屋子当常聚地。屋子窗户被黑纸封死。这里是王志平的住所。王志平31岁,小时候随父母到北京,曾在解放军艺术学院舞美系学习,学业在文革中断,后在农业出版社工作,摄影是他的爱好。这间位于北京东城胡同里的小平房,起居用途之外成为他冲洗照片的暗房。同样与王志平有类似经历和兴趣的一帮年轻人,如李晓斌、王苗、罗小韵、金伯宏、李英杰、吕小中等,在这里隔三差五聚起,一天到头聊摄影聊想法聊技艺,文革中长期压抑的思想情感在聚会畅谈中获得释放。

王志平拍摄的“家”

1971年,徐勇17岁,是应届初中毕业生,从随父所在的河南农村“五七”干校返回北京,因摄影兴趣结识了后来被人称为文革一代青年“精神盗火者”赵一凡,常常白天参与他家文学青年的读书聚会,晚上留下和他一起用一台二手苏联放大机将手抄本小说、诗歌翻拍成照片,像扑克一样用橡皮筋捆起来借人传阅;感受众多青年如徐晓、北岛、芒克、路遥等人,透过狭隘的国门缝隙窥探西方知识,分享各自人生体会、读书心得,批判所处社会的扭曲现实,希冀“带着纸、绳索和身影”投入社会改造、自我努力的自觉精神。

1971年,“913”林彪出走事件后,中国文革“进入下半场”,社会意识形态壁垒随着国人对文革、对毛泽东本人的质疑开始松动。大家冥冥中都有一种渴望与追求,相信未来,又没人去预测将会发生什么,或自己将会干出点什么的感觉。

赵一凡当时是众多文艺青年的精神领袖,是个“传奇人物”,两三岁时在上海因看管他的保姆不慎从高桌子倒栽葱跌落下来,后来造成下半身残疾,日常依靠双拐艰难行走。他从小看中外小说,还学会了俄语,十二岁时写了一本《新少年的故事》在大连兴华书局出版。

当年常去赵一凡住处北京东四前拐棒胡同一处与王志平小屋的大小相似的四合院耳房里聚会的北京青年,都不过十七八、二十来岁。赵一凡经常拿出当时罕见稀缺的欧洲文学名著,如《怎么办——新人的故事》、《红字》、《复活》之类书选读其中章句段落,大家一起欣赏讨论;也经常神秘地拿出不知从哪找来的“禁书”——苏联东欧黄皮书、灰皮书,如《新阶级》、《铁托传》、《麦田里的守望者》、《带星星的火车票》之类,借年轻朋友阅读。

后来成为著名作家、出版人的徐晓在她的《半生为人》书中说,赵一凡是对她人生道路影响最大的人。她说,当年这些禁书谁也不敢公开读,更不敢传阅,一凡却以传阅这些书籍为使命。赵一凡1988年去世后《今天》杂志在纪念他的文章中写道:“赵一凡先生为中国新诗歌的崛起作出了特殊的贡献”。

王苗 摄 “约会”

End of Podcast

另一处相似的青年聚会是在新街口太平胡同北影厂摄影助理池小宁家,是一个摄影学习班,始于1976年,每星期五举办小型摄影交流活动,后来有人命名——星期五摄影沙龙。常去参加活动的有三四十人,代表人物池小宁、张岚、李恬、吕小中等。在固定场所学习摄影理论外,他们常去京郊摄影实践,注重技艺与照片画面形式。但他们的活动基本与参与“四五”事件摄影的这拨人无关。

事实上后来的四月影会成员正是由“四五摄影”部分人和“星期五摄影沙龙”部分人,加上一些来自社会的朋友结合构成。

王志平早在1977年就将中国总理周恩来去世天安门广场群众自发悼念活动的照片,编辑制作成一套手工影集借人传看。由于“四五”事件当时定性为反革命性质,官方记者无人拍摄记录。年轻的业余摄影爱好者“四五“事件的摄影成果《人民的悼念》正式出版后,他们受到来自新华社方面专业摄影记者的冷嘲热讽。王志平一方面厌倦了政治宣传摄影,对自己摆脱外在尤其是政治意识形态束缚,追求个性和艺术自由的想法越来越坚持。

在后来的一篇记述文字中他说:《人民的悼念》编辑组以及画册中一些主要作品的拍摄者大家成了走动很近的朋友,这其中起码有吴鹏、高强、罗小韵、李晓斌、任世民、王立平、王苗、李英杰、许琢、赵介轩、张炬、刘世昭、任国恩、凌飞、马建刚(马建)、黄云生、贺红宁等。作为一代热血青年,我们通过画册表达了我们的不羁和反叛。作为一伙自视甚高的业余摄影家和摄影爱好者,我们更为不满的是当年摄影界的说教、粉饰、虚假、平庸和因袭的现状。一个想法在这群人脑海里不约而同应运而生:从来就没有什么救世主 ,我们要另起炉灶,不拜神佛,组织自己的影会,举办自己的影展,显示中国即将诞生的或说是已经诞生的新一代摄影家的存在和实力。

王志平跟当时是摄影师的好友李晓斌商量:“我们能不能做个纯点儿的艺术摄影展览,不去粘政治边,照片不带政治味的那种?”

李晓斌在中国历史博物馆工作。王志平给出的点子在当时等于异想天开。别说没有官方批准授权的展览,光拒绝政治(无产阶级政治)的艺术就等于“堕落的艺术”。但他的想法却得到李晓斌和另一个在新影乐团作曲的朋友王立平的鼎力支持。他们自忖力量不足,于是乎找到新街口的池晓宁家。

王志平曾回忆,“屋里光线很暗,墙上挂满了照片,他们正在自己办一个影展;房主池小宁是个黑黝黝,脏兮兮,头发乱蓬蓬的大孩子;一个中年人埋坐在沙发里,并没有因为我们进来而起身;另外几个小伙子脸上的气氛似乎也看不出轻松和友善。我们没多说什么,在他们目光的注视下,屏住呼吸仔细地观看了这些照片:有些很有些想法和技巧,但他们毕竟岁数小,有些作品看来还是‘嫩’了一些。我们心里有数了,这才将想邀请他们和我们一起办影展的来意说明。”

“‘等等’,教父狄源沧(埋坐在沙发里的中年人)这时不紧不慢地发话了,‘你们看了我们的片子,也让我们看看你们的片子再说吧。’之后,这一伙年青人来到了我家和晓斌家。之后,大家都成了四月影会第一回展的参展者。之后,我们越来越熟,我才知道这伙年青人原来是如此地善良可爱和才气横溢。之后,我才逐渐了解了教父狄源沧那广采博收的深厚学识;精辟不群的艺术理念;醇醇诱导,诲人不倦,言之有物的治学精神而越来越敬重他。“

四月影会与展览的名称

有关四月影会的名称,据李晓斌介绍最初有过争论。当时有不少人提议叫“四五影会”——关联上“四五摄影”的概念。

“这一回咱们光玩艺术行不行?别老拉扯上别的”,王志平说他提议叫“三月影会”,彻底切割“四五”摄影。种种名称都被年龄和社会名气较大的王立平否了,他说叫“四月影会”比较好,与春天高潮的到来和展览时间对应,获得了其他人的尊重支持。

关于展览名称“社会、自然、人”,大家公认是当时王志平的女友赵介轩的灵感。她在2009年写给徐勇的一篇回忆文中说:

“四月影会第一次影展《自然、社会、人》是小芹(赵介轩原名)命名的,尽管受到苏俄作家伊利亚·爱伦堡(1891—1967)《人、岁月、生活》书名的启发,并列使用了三个词汇,但内涵完全不同。爱伦堡的书是人道主义为核心,人在时间的长河——岁月中,有生活、展示其文艺创作之生命。而在下提出的命题,却立足于中国文化传统:天、地、人,用道教语汇乃融会三才,儒家则是天人合一。考虑到:既然四月影会第一回影展,展出图片并无一定主题,那末选用《自然、社会、人》三个词,几乎可以包罗万象,解决题材比较庞杂的问题。”

四月影会展览场地背后的博弈

在1970年代末的中国办展,按制度规定需要有“主办单位”。文革刚结束新旧政策交替模糊状态给了年轻人机会。但他们从一开始就决定,不能自我审查。 没钱、没背景、又非正式组织,他们找到了中国摄影学会北京分会筹备组请求后者做“主办单位”。

虽然因“四五”摄影声名大噪,体制显然对他们保持警惕,只有负责北京市美术摄影方面领导工作的刘迅,对他们作品表达了赞赏态度。

找到了主办单位,还得有个像样的展厅。王立平回忆说,先有人说西城区文化馆展厅不错,不过托朋友询问却发现需要“审查”。王志平补充说,当时那群年轻人一心想坚持一个原则,那就是艺术上的事自己负责,不要审查。后来有人介绍中山公园,没想到中山公园说:我们是园林局,不是文化局,你们挂什么我们不管,但我们要考虑经济效益。

经济效益就是要有门票收入。好!年轻人与中山公园拍板成交,以“中国摄影学会北京分会筹备组赞成”这样的含糊说法,和中山公园签下了合同。兰室场地租金是500元人民币,这对当时人均月工资只有几十元人民币的时代来说,也不算是一笔小钱。王志平和王立平衣服袋里经常揣着自己的银行存折,把自己的钱掏出来了。

“事情走到这一步了,赔点钱算什么”, 王志平在回忆文章《四月的回忆》里写道。

受到邓小平批评的配诗

据回忆,为了让展览效果最佳化,四月影会第一届展的展品还有配诗。写诗的主要是两个人:叶文福和小芹(赵介轩)。

叶文福是著名的朗诵诗人,他分别为二三十张照片配的诗,当年读起来震撼人心。由于题诗没有姓名落款,他之后长期被各种回忆四月影会的文章忽略遗忘。

叶文福是军人,为四月影会展览配诗之后不久,发表了一首揭批军中腐化的长诗“将军,你不能这么做”,发表在《诗刊》和《解放军报》上,引发强烈反响,甚至受到领导人邓小平的批评:“诗人,你不能这么说”。而诗中批评的对象,叶文福说:“23个将军要把我开除军籍、党籍”。

据叶文福回忆:“我到现在什么都记不得了,只记得在一个黑房子里面,是一个搞摄影的地方,大家都很高兴,很自然,很随便,就写了一上午。拿着照片这个写一篇,那个写一篇,就写了一大堆。就是这些事。但是我自己觉得很痛快,也没有觉得有什么精神在支持,就是想和朋友一起,他们找我写,我就写了。但是30年后我们一起再来回顾,我就为我们30年前的行为感到骄傲。当时对于你们我不知道,对于我自己是个完全不自觉的行为。而30年以后,我感谢上帝让我站在你们这个队伍之中。”

四月影会展览背后的博弈

“四月影会”第一回展接近结束前并没人会想到,一场如此受到欢迎的展览会引发体制内长达两个多月、涉及意识形态和摄影价值观的争论,而对垒双方各自主角竟是《人民日报》和新华社。

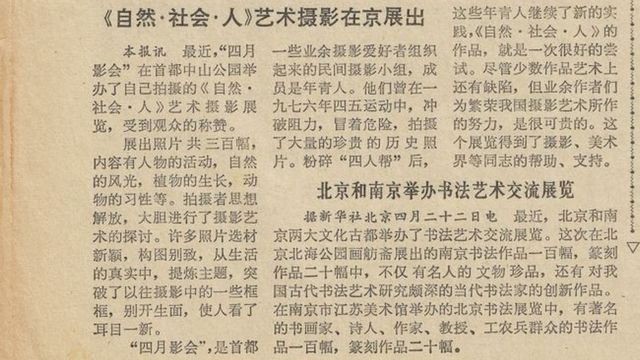

4月22日《人民日报》在第四版左下角发表了一篇360多字的消息,给展览以正面评价:“最近,‘四月影会’在首都中山公园举办了自己拍摄的《自然、社会、人》艺术摄影展览,受到观众的称赞。展出照片共300幅,内容有人物的活动,自然风光,植物的生长,动物的习性等。拍摄者思想解放,大胆进行了摄影艺术的探讨。许多照片选材新颖,构图别致,从生活的真实中,提炼主题,突破了以往摄影中的一些框框,别开生面,使人看了耳目一新"。

写这篇报道的记者王永安回忆:“1979年4月21日,当时任《人民日报》总编辑的秦川同志把我叫到他的办公室,开门见山地说:昨天晚上,有位老同志给我打电话,说有一批年轻人在中山公园办了个《自然、社会、人》摄影展览,现在有人要批,搞的那些年轻人很紧张。你去看看,影展到底怎么样?”。

于是第二天有了上述报道消息。两天后4月24日新华社的“国内动态清样”上出现一篇针锋相对观点的长文:

“一个自称是‘第一个民间影会’——四月影会筹办的《自然、社会、人》艺术摄影展览,四月份在北京中山公园展出,引起人们纷纷议论”。…...‘四人帮’给摄影工作者带上了精神枷锁,摄影创作中搞了不少形式主义的东西。这个流毒还需要肃清。《自然、社会、人》影展又走到了另一个极端,有自由化的倾向,为艺术而艺术,脱离现实,背离了文艺为工农兵服务的大方向。有些照片拍得还可以,大部分照片适应了一些低级趣味的年轻人的口味。这些照片也不是他们的独创,不过是模仿资产阶级三十年代、四十年代摄影刊物上的东西,拾人牙慧。有的同志说,这个影展是摄影界的西单‘民主墙’”。

两篇完全相反立场的报道,分别出自代表党和政府态度的两个重要宣传部门,不仅对四月影会年轻的摄影人是难以承受之重,尤其是在文革刚结束所有人内心阴影还很重的时候,也立即引发摄影界针对这场展览两种立场态度的重大分歧。

支持者北京第二外国语学院童同说:“在四人帮特别是那个江青把持下,摄影作为一种艺术已经濒于死境。四人帮倒台接近三年,摄影艺术的起色还并不大,僵化、古板仍是它的主要问题!四月影会一反四人帮的帮调、帮风、帮法,勇破禁区,大胆创新,搞了这个同四人帮迥然而异的影展,使人耳目一新。这一步本该由专业摄影者迈出,但现在却让业余摄影者先迈了。这一步可能还是歪歪扭扭的,但其精神却不同凡响。现在人们还可能觉察不到,或者觉察不明显,但过上若干年,例如五年、十年,人们再回头看,这个影展的意义就比较容易认识了。它很可能就是摄影艺术大解放、大繁荣的一个序幕!序幕自然不是高潮,但高潮总要从序幕开始”。

不同意见的钟巨治在《新闻战线》上写文章《必须坚持摄影艺术的社会主义方向》批判:“多数读者和观众不同意《人民日报》的消息中对这个影展所作的评论。这个影展存在的主要问主要问题不是‘少数作品艺术上还有缺陷’,而是摄影艺术要不要坚持社会主义方向的问题。......《风烛残年》、《公园》、《沉思》、《萧瑟》、《芍药冢》、《叶落归根》、《野渡无人》等风光照片,让人看了徒增凄凉、消极、压抑之情,人们既不能从中得到什么教益,也不能得到艺术的享受。例如,一幅照片上,孤零零的一座破塔,塔尖已损毁,塔身已开裂,形象并不美,再加上《风烛残年》的标题,能给人的只是凄凉颓废的感觉”。

面对巨大压力和争论,王志平说,和他一起操办展览的人心里就一个想法:“我们不想搞一个没有错误的展览,只想办一个有特点的展览”。

据李晓斌回忆,这场持续两个多月的争论,后来经过当时负责中共中央宣传工作的胡耀邦、邓力群的幕后协调,才平息下来。《自然、社会、人——艺术摄影第一回展》,基本获得肯定,成为文化大革命后首个具有“叛逆性、开创性”的展览,成为历史的标识。

李晓斌 摄 “残局”

四月影会的争议与影响

43年过去了,今日中国摄影与艺术界的共识是:四月影会第一回展的作品呈现,不仅在创作意识上对文革宣传图像形式进行了反思与批判,在时间点上更是回过头跨越30年对民国时期摄影艺术的伸手接续,显示了组织者和参与者对艺术现代性的自觉诉求,事实上制造了一场文革后摄影观念更新运动,掀开了中国摄影的新篇章。

2009年,徐勇利用自己创办的北京798艺术区时态空间,为四月影会举办了三十周年纪念研讨会,并开始搜集资料、采访相关人士。多年以后,艺术界才真正意识到,除了文化艺术意义上在文革之后具有拓荒性、开创性外,政治意义上可说是代表了民间以艺术创作和展览方式,对当年邓小平拨乱反正国家政策的呼应与践行。四月影会在组织经验、创作理念和展览作品与诗相配的形式上,给后来的无名画展、星星美展的提供了启发和示范,也展现了八十年代中国社会令今天世人难以想象的活跃、自由与变革的空间。

他的访谈对象,艺术家艾未未说:“中国的文艺是党的文艺…… 四月影会这些人文革以后开始这样做,实际上是去政治。这在当时已经是一种政治化的行为,并不是艺术上真正的一种所谓的思潮”。

王志平 摄 “风烛残年”

艾未未认为组织者当时提出的精神上的重归自然、社会、人,“这些提法基本上都是和当时的政治格格不入的。所以在中国的环境下,他们是勇敢者”,“仍然像是婴儿的第一声啼哭似的,就是告诉了生命开始,确实是被证明了”,虽然从艺术和摄影角度而言,四月影会的水平“太差了”。

徐勇认为,评论当年的作品“太差了”是用后来的标准看,“对四月影会作品的评价要回到历史语境。当时大家刚刚从逆境里走出来,面对的是信息极度闭塞、空前文化荒芜。文献里并置呈现了当年无名画会、星星画会成员的绘画作品”。

他认为,一比较就会发现,“无名”、“星星”的作品与四月影会的作品其实在“一条水平线上”。

在中国大陆教课书中称为“内乱”的十年文革结束,政府从官方层面由上及下纠正文革的冤假错案,老百姓以西单民主墙上的声音呼应国家“拨乱反正”,及十一届三中全会国家政策的转向,这些构成了 四月影会产生的先行条件。

李晓斌说:“应该是整个大气候,要求思想艺术的反正回归。实际上就是说,当时包括‘星星’、‘无名’其实都一样的。七十年代末、八十年代初四人帮粉碎以后,应该说是春天的一个交响、春天的一个合唱。在文学艺术圈里各个不同界别的,基本上是一些民间的,不是官方的,要求的是一种精神上、艺术上的自由,是一种回归。是对文革甚至前十七年——解放以后,实际上是一种反叛。这种反叛是精神自由上的,实际上是人特本质的一种回归”。

历史事件文献出版

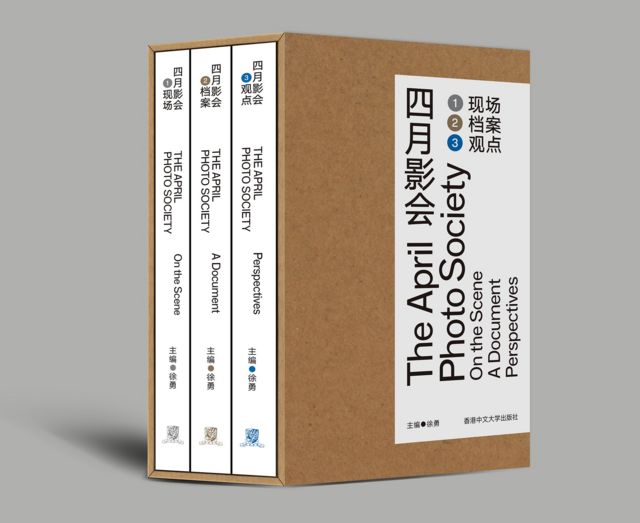

据悉,徐勇2019年时因为希望实现十年前在研讨会上做出的四月影会文献出版诺言,他找到对摄影史有浓厚研究兴趣的青年艺术家葛磊,一起再透过网络和社会查找补充资料,增加对相关者的访谈,梳理当时的官方资讯作为文献背景叙事。

据介绍,由于在大陆中国这样关于特殊政治社会历史时期的题材很难完整出版,当年主要参与者徐勇辗转周折,最终促成《四月影会》文献三册,由香港中文大学出版社出版。这套书还参加了2021年的香港书展。由于当时疫情状况,展览时未能有机会与当代读者第一时间交流。

当被问到为何一定要文献记载这一事件,以及编辑文献时的感受时,人在北京的徐勇表示“非常疲惫”,“但又有一种心理明白在做一件重要、具有历史价值的事的精神愉悦和享受……”

他还对BBC中文说,自己不是“四月影会”的成员,只是“同路人”。所以要做这套文献,除了当年受的影响外,主要是对四月影会情况的熟悉和了解。他认为,很多人没有意识到的是,四月影会对中国摄影艺术史的影响。

他说:“中国摄影艺术史这方面的缺失,还有中国当代艺术史论述在这方面的空白”。

徐勇表示,今天中国青年中知道四月影会的已经不多了。而参与四月影会展览活动的人青春都已成为过去。他也指出,中国社会如今也早已跨过了从高亢理想主义到幻灭的时期。数字化科技的普及消解了摄影的工业技术神秘性,摄影已经不再是“少数人可以用来炫耀、暗示身份与众不同的事情”。作为创作手段它已经改头换面接纳全新科技、全新观念。这场当年轰动一时的展览少有人再为它留下记忆空间,甚至也失落在中国当代艺术的关注讨论范畴之外,不管缘由如何。

徐勇说:“希望这部文献的出版,能够弥补历史、消除遗憾”。

文章来源:BBC

没有评论:

发表评论

注意:只有此博客的成员才能发布评论。