引子

一九八四年八月十日,時任耶魯大學Charles Seymour史學講座教授的余英時先生來到美國東北角維蒙特(Vermont)州的明德大學(Middlebury College)暑期中文學校,接受榮譽博士學位。當時我初掌暑校,有幸得識久仰的余先生。

一九四一年,時任中華民國駐美大使的胡適也曾接受過明德大學的榮譽博士學位。胡適在一九四一年六月十六日的日記中有簡要的記錄:「在Middlebury College,Vt.作畢業演講,並授『L.L.D.』名譽學位」。明德大學立校在一八○○年,在過去兩百多年的校史中,余英時是繼胡適之後,獲此殊榮的第二位中國人。

一九八七年九月余先生受聘為普林斯頓大學東亞系(Department of East Asian Studies)胡應湘(Gordon Wu)講座教授,直到二○○一年退休。退休後,鄉居普鎮,前後已超過三十年,是余先生來美後工作居住時間最長的地方。過去三十多年來,我有幸和余先生同在東亞系工作,並同住普鎮,給了我許多就近請益的機會。每遇疑難不解的問題,向余先生請教,三言兩語之間他常能從高處大處,指出問題之關鍵,真讓我有「撥雲見日」之感,有時更直接指出參考之資料,資訊之來源。讓人驚歎其涉獵之廣,與記憶力之強。我相信凡是請教過余先生的人,都有類似的經驗和震撼。

余先生平易近人,在道德學問上「仰之彌高」;在待人接物上「即之也溫」。過去三十多年來,我何其有幸,在這兩點上,都能有近距離的觀察、接觸和感受。受益之深是我在普大工作,意想不到的最大收穫。

明年欣逢英時先生九十大壽,先生研究寫作不輟,新作源源不絕,真可謂「發憤忘食,樂以忘憂,不知老之將至!」這樣的生活工作態度真堪為我輩楷模。

余英時先生繼二○○六年獲頒美國國會圖書館克魯格(JohnW.KlugePrize)人文終身成就獎之後,二○一四年,又榮獲臺北中央研究院主辦之唐獎「漢學獎」,真可謂實至名歸。由余先生首膺「漢學獎」,反映了當今學界對漢學(Sinology)一詞的界定已不再局限於對古代中國之研究,而是廣義的「中國研究」,由古及今,史學、哲學、文學並包。余先生在學術上的成就已得到學界充分的肯定,然而,余先生絕不只是一位枯坐書齋,不問世事的學者,他的社會關懷是當今許多「公知」所望塵莫及的,是中國現代學術史上,繼胡適之後「以道抗勢」,最不容忽視的一股「清流」;而余先生在兩岸三地對一般讀者的影響,他的政治社會評論絕不在他的學術研究之下。

二○一四年二月十七日,《紐約時報》國際版(International New York Times),在第七頁上,發表了專欄作家Nicholas Kristof題為〈教授們,我們需要你〉("Professors,We Need You")的評論,他指出當前學者所作的學術研究幾乎和現實不發生任何干涉。他引用前普林斯頓大學,威爾遜學院院長(Dean of Woodrow Wilson School of Publicand International Affair,二○○二─二○○九),現任新美國基金會總裁(The Presidentand CEO of New America)Anne-Marie Slaughter的話說道:「所有的學術研究在日趨專業化、量化的過程中,卻與一般大眾漸行漸遠。」Kristof指出:例外不是沒有,但一般說來,當前美國大學裡的公共知識分子,和上一代相比,少了很多。這個現象,據他分析,和美國大學的考核和長俸(tenure)制度有關。人文學者大多皓首於冷僻的小題目,作微觀深入的研究,以獲取終身教職,對國事天下事也就無從關切了。換句話說,美國學者之所以脫離現實,走進象牙塔,其根本的原因,與其說是學術的,不如說是經濟的。

當然,這種以經濟帶動學術的現象在中國學界也並不罕見。然而,若仔細推敲,則又不難發現同中有異。從魏晉人士的佯狂縱酒,到乾嘉諸老埋首小學訓詁,在一定的程度上,都是政治干預的結果。而今,在中國,作個冷僻的小題目,倒未必能名利兼收。要想獲致官方的研究經費,談談「中國夢」,「一帶一路」,「偉大民族復興」才是終南捷徑。換句話說,學術必須為政治服務,對當前政治的任何批評,都有可能被指為「妄議中央」的危險。這一罪名,輕則去職,重則下獄。在如此嚴峻的形勢之下,我們何忍對國內的知識人再以「氣節」相責。一個有人味的社會是「不責人以死」的,是允許人有不做「烈士」的自由的!

中國知識分子長久以來,有「以天下為己任」的胸懷,從胡適到余英時的自由主義傳統,體現了中國士人不屈服於極權暴力,並深信唯有民主自由才能凝聚中國人心。

自由主義,光焰不熄

一九六二年,胡適逝世之後,梁實秋以〈但恨不見替人〉為題,撰文悼念老友。半個多世紀過去了,今日回看,不得不說,梁實秋「不見替人」之「恨」,說得有些過早,也有些悲觀。二○一一年是胡適出生一百二十周年,二○一二年則是逝世五十周年,兩岸的學術界都舉行了隆重的國際研討會來紀念這位「但開風氣不為師」的五四新文化運動領袖。只要到北京的各大書店看看,就不難發現,胡適的著作,正以驚人的速度,再版重印。

二○一三年八月十八日,北京外文出版社在當年北大紅樓,舉行《胡適文存》、《胡適論學近著》和《獨秀文存》,影印版首發式。這兩套在中國現代思想史上發生過重大影響的著作,又得以當年原貌示諸國人。

二○一六年十二月十七日是胡適一百二十五歲生日紀念,北京大學歷史系主辦了一場為期兩天的「胡適與中國新文化」國際學術研討會,邀集了大陸,港臺及海外各地研究胡適和近現代中國思想史的專家學者六十人會聚一堂,來緬懷這位中國新文化運動的開路人與奠基者。並同時舉辦「胡適與北大」的展覽。胡適終於又回到了他所摯愛的北大。

一九五三年,正當胡適思想批判進入高潮的時候,胡適曾以「野火燒不盡,春風吹又生」來描述胡適思想批判運動的必然失敗。我也曾說:「封閉與獨裁是滋生胡適思想最肥沃的土壤,也是胡適思想始終不過時最好的保證。」只要當道繼續否認民主、自由、人權的普世價值,關閉網路頻道,繼續不講「憲政」、「司法獨立」、「學術獨立」,就會有千千萬萬胡適思想的信從者從全國各地,像雨後春筍一樣的冒出來。胡適思想後繼有人!

嚴復(一八五四─一九二一)在翻譯英國亞當斯密(Adam Smith,一七二三─一七九○)《原富》的按語中,有一段講到「人權」,至今值得我們深思猛省:

乃今之世既大通矣,處大通並立之世,吾未見其民之不自由者,其國可以自由也;其民之無權者,其國之可以有權也……故民權者,不可毀者也。毀民權者,天下之至愚也,不知量而最足閔嘆者也!

嚴復的《原富》脫稿在一九○○年,當今世界「大通」的程度,遠非當年嚴復所能想像。互聯網的發展真正的做到「天涯若毗鄰」,而資訊的傳遞,更是瞬息萬里,無遠弗屆。然而,一百二十年過去了,從國民黨到共產黨,除了孫中山的「三民主義」提到「民權」兩字以外,竟還沒有一個高瞻遠矚的政治領袖能夠體會到嚴復的深心遠慮。嚴復的這段話也就是胡適所說的:「自由平等的國家不是一群奴才建造得起來的!」當道至今的邏輯是嚴復按語的反面:「民有權,則黨無權;民自由,則黨不自由。」於是,言論無自由,出版有禁忌。

孔子說:「天下有道,則庶人不議。」(《論語.季氏》)如今用高壓鉗口的方式,造成一個「庶人不議」的假象,而自我陶醉於「天下有道」的幻象之中。這是今日中國最可悲嘆的現狀。但千萬別忘了,我們也有「防民之口,甚於防川」的古訓:「川壅而潰,傷人必多,民亦如之。是故為川者,決之使導;為民者,宣之使言。」(《國語.周語》)如果提倡「言論自由」,是「海外反動勢力,別具用心」,那麼,聖人的古訓,在這個「儒學復興」的「偉大時代」,是不是也有值得「為民者」三思的所在?

「五四」至今百年,當年共產黨的創黨人陳獨秀請來中國的德先生(Democracy 德莫克拉希),在神州大地竟不見蹤影。民主在中國的百年滄桑,也正是自由主義在中國的坎坷境遇。民主與自由,對中國人來說,至今還是個不曾實現過的舊夢。然而,雖不曾實現過,但也不曾破滅過。即使在如此暗淡的低氣壓之下,我們依舊深信:在高壓禁錮的社會中,胡適思想是不可能過時的,而胡適思想的信從者也正是那「野火燒不盡」的眾生。

梁實秋悼文中的「替人」,或許並不是我上面所說,胡適思想的信從者,而是指一個可以接替胡適在學術界、思想界的領袖人物。

今天的大陸當然已不是五四時期的中國,蔡元培、陳獨秀、胡適這批學者,能在短時期之內,鼓動風潮,開創新局,這需要有特定的時代和社會的條件,而這樣的客觀條件是不可能複製,也不可能復現的。胡適的「替人」當然也就無從產生了。更何況一九四九年的變局把原已「邊緣化」了的知識分子,打進了社會的底層,成了罪孽深重、受到黨國唾棄的「臭老九」。能苟全不死,已屬萬幸,何敢更有「引領風騷」之想。從這個意義上來說,胡適的「替人」斷無可能出現在今日中國的土地上。然而,陳寅恪所標榜的「獨立的精神」、「自由的思想」是可以傳承的。胡適的替人,當就這一點來探索。《莊子.養生主》所說:「指(脂)窮於為薪,而火傳也,不知其盡也。」脂膏有窮,而火傳無盡。自由主義的火炬並不會因為個人形體的消亡,而與之俱滅。

二○○四年十月二十五日,顧思齊在《南方都市報》上發表題為〈在沒有胡適之的時代讀余英時〉的書評,對余著《重尋胡適歷程》推崇備至。我相信,下面這一段文字代表了多數當代中國知識人對余先生的評價:余氏乃兼具學院知識分子,公共知識分子之長,其治學不以文獻的堆砌及方面的駁雜取勝,而以歷史的通觀及分析的精闢見長。識見之通達,觀察之犀利,表達之明晰,在在有胡適遺風。我們應當慶幸,在沒有胡適的時代,至少還有余英時……由胡適看現代中國,是切入現代中國史的捷徑;而由余英時看胡適,又是深入胡適思想的方便法門。

由最後兩句話可以看出,大陸有不少人是透過余英時的胡適研究來瞭解胡適的。在這些人眼裡,余不但是胡的「替人」,也是胡的「化身」。這篇書評在網上流傳很廣,足見這一說法是有一定的「群眾基礎」的。胡適和余英時都是「學院精英」而兼為「公共知識分子」,他們都有各自學術上的專業研究,但也有「忍不住的」社會關懷。一九九一年,胡適百歲紀念,他的母校康奈爾大學(Cornell University)東亞研究項目(East Asia Program)成立胡適基金(Hu Shih Endowment),並聘請余英時為第一任「胡適訪問教授」(Hu Shih Visiting Professorin Chinese Studiesat Cornell)。胡、余兩人在思想上的承繼關係,海內外似乎有一定的「共識」。

胡適在今日中國大陸捲土重來,並受到廣大知識人的注意。主要是他以「公共知識分子」的身分所發表的政論時評,而不是他以「學院精英」所出版的學術專著。胡適的言論在今天能引起多數讀者興趣和關注的,絕不是他的《中國古代哲學史》,也不是他的《白話文學史》,更不是他的禪宗研究或《水經注》考證。而是他的政論,如一九一九年和李大釗「問題與主義」的辯論;一九二九年發表在《新月》,而後收入《人權論集》,批評國民黨和孫中山的文字;一九三○年〈我們走那條路〉;抗戰前夕發表在《獨立評論》上數十篇的時評,如〈信心與反省〉等。這一現象印證了余英時在一九八○年代初,對當時中國社科院院長胡繩所說的話:「胡適的學術研究早已被後來的人超過了,因為後浪推前浪,這是無可避免的;但胡適的政治主張因為自五四以來在中國根本未曾落實過,因此還是新鮮的,並沒有發生『過了時』的問題。」

一九九一年,余英時寫〈胡適與中國的民主運動〉作為胡適百歲的紀念文字,強調胡適思想對當代中國社會的意義在「民主,自由,人權」的提倡上。特別推崇胡適能在一九四七年八月,共產黨席捲大陸的前夕,發表〈我們必須選擇我們的方向〉,此時,他依舊深信「民主自由」是「世界文化的趨向」,而「反自由,反民主的集團專制」只是「一個小小的波折,一個小小的逆流」。

一九四七年三月,也就是胡適發表〈眼前世界文化的趨向〉前五個月,儲安平在《觀察》雜誌上發表〈中國的政局〉,已經清楚的指出:「自由」,在國民黨統治下,是一個「多」「少」的問題;而在共產黨統治之下,就成了一個「有」「無」的問題了。儲安平是支持「民主」,同情「自由主義」的。他認為自由主義者雖有相當的影響,但散漫而缺乏組織。他們的力量,「只是一種潛在的力量,而非表面的力量;只是一種道德權威的力量,而非政治權力的力量;只是一種限於思想影響和言論影響的力量,而非一種政治行動的力量」。這正是當時以胡適為首的自由主義者在中國的處境。但是我們不能小看這種力量,因為「凡是道德的力量,常常是無形的,看不見,抓不著,但其所發生的力量,則深入而能垂久。這股力量在社會上有根,在人心裡有根」。儲安平的分析是持平而中肯的。

「自由主義」絕非如許多人心目中想像的弱不禁風,如果「自由主義」真是不堪一擊,則又何勞共產黨在五十年代發動全國各階層對胡適思想進行長時期的批判和肅清呢?要知道批判和肅清的背後,往往是巨大的恐懼!而這種恐懼正是來自─自由主義的思想「在社會上有根,在人心裡有根」。「根」在表面上看不到,摸不著,但它深入地裡,從岩縫裡,在烈日下,依然能生長茁壯。一九一七年胡適回國後致力文化建設,而不走政治運動的方向,正是著眼於這個「根」的建立。正如余英時在〈脊梁─中國三代自由知識分子評傳序〉中所說:「我們所看到的並不是中國人追求自由的失敗與挫折,而是自由所展示的無盡潛力。」

二○一一年十二月十七日是胡適誕辰一百二十周年紀念,余英時接受香港《東方早報》的採訪,暢談胡適在學術、社會、政治各方面的影響,極為肯定的指出:「胡適是二十世紀影響力最大也最長久的學者和思想家」,他在五四時期所提倡的科學、民主、自由等普世價值至今有引領中國人向前的意義。至於一九五○年代初期對胡適思想的批判,「今天從思想史的角度看,正是對他最高的敬禮」。余英時認為「創造了現代中國的公共輿論」是胡適重要的貢獻之一,而這也正是胡適「對於他的政治理想的一種實踐。他全力宣導言論自由,思想自由,出版自由,便是為了爭取人民有批評執政黨及政府的合法權利」。在此,余英時扼要的說明了胡適自由主義的精義。

胡適苦心經營了三十年的民主自由,一九四九年,一夕之間,摧毀殆盡。樂觀如胡適,一九四八年的除夕,與傅斯年在南京度歲,也不免相對淒然了。然而,自由主義,並沒有因暴力的摧殘而消亡。一九四九年的變局讓許多中國知識分子和年輕的學生流落港臺、海外。臺灣的雷震、殷海光和胡適有直接的聯繫,《自由中國》雜誌的出版〈宗旨〉就是胡適的手筆。一九六○年雷震入獄,《自由中國》停刊,一般都把這個結局看作自由主義在臺灣的挫敗。但臺灣在八○年代開放黨禁、報禁,並實行直接民選。雷震和《自由中國》的貢獻是不能抹殺的。這段歷史已經受到學者的注意和承認。相對於臺灣的情況而言,中國知識分子五○年代在香港「反共抗暴」的努力還沒有受到學界足夠的注意。

飛鳥之影,似亡實在

一九四九年之後,美國學界,在費正清(John King Fairbank,一九○七~一九九一)長時期領導下的現當代中國研究,左傾是主流,就如余英時在〈費正清與中國〉一文中指出:多數美國研究中國問題的專家都相信「中共的『新秩序』代表了中國人的集體意志和歷史傳統」。一直到今天,斯諾(Edgar Snow,一九○五─一九七二)一九三七年出版的《紅星照耀中國》(Red Star Over China)還是許多研究現代中國學生的必讀書。

中共立國後的頭十年,正是美國學者對這一新政權充滿浪漫幻想的蜜月期。一九五六年十一月十八日,胡適在寫給趙元任的信中提到:「在許多大學裡主持東方學的人,他們的政治傾向往往同我有點『隔教』。」所謂「隔教」,也就是胡適反共,而他們親共。胡適在這十年之中,發表了一系列反共的文章,有的從歷史的角度來說明共產黨的得勢,並非所謂「農民起義」,在一夜之間擊潰了國民黨,而是共產黨借抗戰之名,行坐大之實;有的從思想史的角度來說明,對權威的懷疑,是傳統中國思想中固有的權利;更多的則是對當時共產黨的箝制思想,做了直接正面的揭露和控訴。胡適是二十世紀五○年代海外反共最有影響的一位學者。

一九五○年代初期,正當胡適在紐約發表反共宏論的時候,一位流亡在香港的小同鄉,安徽潛山的余英時,正就讀於剛成立的新亞書院。在課餘,負責編輯一份名叫《中國學生周報》和《自由陣線》的週刊,並以筆名「艾群」發表了一系列時評和論學的文字,其主旨則是鮮明的反共。形成了美港兩地有趣的反共「唱和」。胡適長余英時三十九歲,幾乎相隔兩代。一九三○年余英時出生時,胡適已名滿天下,這樣的隔海「唱和」,當然不是刻意的安排,而是兩代最優秀的中國知識人,隔著太平洋,對中國落入共產黨統治,不期然而然的表示出深切的憂憤。余英時的名字在胡適的著作中,出現過一次。一九五八年一月十六日,胡適在日記中有如下一條:

潛山余協中來訪。他是用RefugeeAct來美國居留的,現住Cambridge。

他說起他的兒子余英時,說Harvard的朋友都說他了不得的聰明,說他的前途未可限量。

我對協中說:我常常為我的青年朋友講那個烏龜和兔子賽跑的寓言,我常說:凡在歷史上有學術上大貢獻的人,都是有兔子的天才,加上烏龜的功力。如朱子,如顧亭林,如戴東原,如錢大昕,皆是這樣的,單靠天才,是不夠的。

胡適和余協中是舊識,也是安徽同鄉。當時,胡適寓居紐約,計畫四月動身回臺北就任中央研究院院長。一九五八年,余英時二十八歲,到哈佛已兩年多,正師從楊聯陞讀中國史博士。胡適常用龜兔賽跑的故事勉勵年輕的學者,一九三六年十月三十日給吳健雄的信裡也提到此一寓言,他說:「龜兔之喻是勉勵中人以下之語,也是警惕天才之語。」胡適日記中的這段話當然是意在「警惕天才」。錢穆在一九五六年寫給余英時的信中,也有類似勉勵的話:「學問之事,非畢生悉力以赴,則人之聰明,不相上下,豈能立不朽之盛績乎!」

細看胡適的這段日記,似乎他相信余英時絕頂聰明,至於是否在學術上能有大成則不可言之過早,需視往後努力而定。當然,現在證明,余英時不但有「兔子的天才」,也有「烏龜的功力」。胡適提到的四位兼有天才和功力的歷史人物,其中朱熹和戴震,余英時都有邁越前人研究成果的專著。

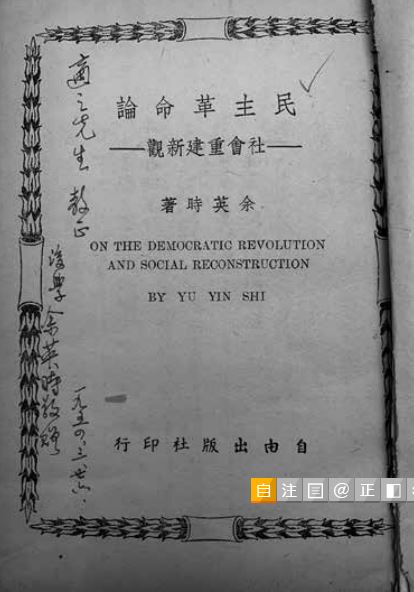

普林斯頓大學,葛斯德東方圖書館(Gest Oriental Library)藏有一本一九五四年三月香港自由出版社印行的余英時著《民主革命論》,書首有作者的親筆簽名,上書:「適之先生教正,後學余英時敬贈,一九五四,三,廿六」書中還夾了一張雷震寫給胡適的便條:

適之先生:

送上香港寄來書一冊,敬祈詧收。肅此道安

弟雷震上

四三(按:一九五四),三,廿九

二○一三年九月九日,我向余先生請教贈書的事。他回憶說,一九五四年,他在香港,在報上看到為選舉總統、副總統事,胡適回臺參加國民大會第二次會議,此時,《民主革命論》剛出版,他就寄了一本到臺北《自由中國》雜誌社,請他們轉交給胡適。由雷震所寫的便條,可以看出,他在三月二十九日,把書轉交給了胡適。

從一九五○到一九五二,胡適曾任葛斯德圖書館館長兩年,他對這個圖書館是有特殊感情的。在他一九五八年回臺任中央研究院院長之前,曾把部分圖書捐給葛斯德圖書館,《民主革命論》或許就是其中一本。我之所以細述贈書的這段往事,因為這很可能是胡、余兩人交往的唯一文字紀錄了。

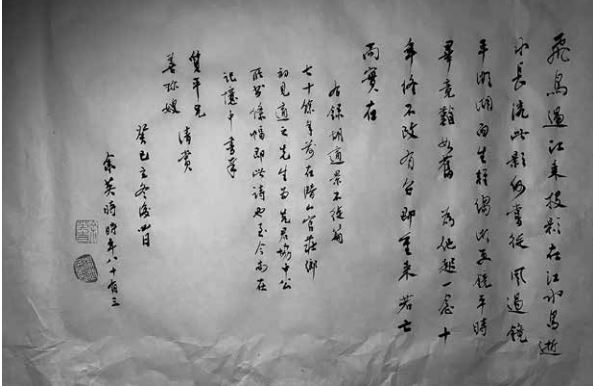

余英時雖然從未見過胡適,29但據他在閒談中提到,抗戰時期,他在家鄉,安徽潛山官莊鄉,過了九年(一九三七─一九四六)農村山居的日子,除了傳統的私塾之外,接觸不到現代的教育。但家中有胡適送給他父親的一紙條幅,上面是胡適一九一七年據墨子「景不徙」的哲理所寫的一首小詩,這很可能是他初次接觸到胡適的作品:

飛鳥過江來,投影在江水。

鳥逝水長流,此影何嘗徙?

風過鏡平湖,湖面生輕縐。

湖更平靜時,畢竟難如舊。

為他起一念,十年終不改。

有召即重來,若亡而實在。

至今,這首詩,余先生還能朗朗上口。胡適對他的影響,幾十年來,有如飛鳥之影,似亡而實在。余先生知道我喜歡讀胡適著作,承他手書此詩贈我,詩後,有一小跋:「右錄胡適〈景不徙〉篇。七十餘年前,在潛山官莊鄉初見適之先生為先君協中公所書條幅即此詩也。至今尚在記憶中。」余先生在他的回憶錄中也曾提及此事,並指出:「二戰結束以後,回到城市,我最早讀到的課外書是《胡適文存》,對於白話文起源的故事感到十分有趣,因此在不知不覺中接受了胡適對於『五四』的解釋。」余英時初讀《胡適文存》當在十六、七歲。少年時期所讀過的胡適著作像一粒小小的種子,成年後生根發芽,為他往後在接觸共產主義的宣傳中,起了相當「免疫」和「抗暴防腐」的作用。這為胡適「社會的不朽」論,又增添了一個有趣和有力的佐證。

在余英時早年的著作中,很容易看出胡適的影響,他一向以自由主義者自任,32並毫不諱言他的反共立場。一九五三年,余英時在為自己的集子《到思維之路》寫的序言中,對一九四九年中國政局的變遷,所帶來的獨裁和思想上的箝制,表示了最深切的憤慨,他明確的指出,一九四九年的變局「剷除了中國舊有的一切思想的根基,也摧毀了西方學術界所傳布過來的一切思想的幼苗;而它所帶來的卻不是任何新思想體系的創見,恰恰相反,乃是極權統治者的教條束縛了全中國人民的智慧」。這是余英時二十三歲時所說的話,六十五年過去了,他的反共情懷隨著年齡的增長,變得更深刻,更全面也更堅定了。在序文的末尾,他引用了胡適一九三○年在〈介紹我自己的思想〉一文中的話,表達了他「內心的願望」:

從前禪宗和尚曾說:「菩提達摩東來,只要尋一個不受人惑的人。」我這裡千言萬語也只要教人一個不受人惑的方法。被孔丘、朱熹牽著鼻子走,固然不算高明;被馬克思、列寧、史達林牽著鼻子走,也算不得好漢。我自己決不想牽著誰的鼻子走。我只希望盡我的微薄的能力,教我的少年朋友們學一點防身的本領,努力做一個不受惑的人!

寫到此處,我們不難看出,青年的余英時多少有點以胡適的後繼者自任,企圖在一九五○年代初期,香港遭受馬列主義狂潮衝擊的時候,做一些「挽狂瀾於既倒」的工作。在一九八一年同書的再版自序中,余英時說他自己「當時深受五四以來的自由主義傳統的影響:在政治上嚮往民主,在思想上尊重理性和容忍。」35這幾句話的背後,都有胡適的影子。在這篇序言的結尾處,余英時引用了周亮工《因樹屋書影》中「鸚鵡救火」的故事:

昔有鸚鵡飛集陀山,乃山中大火,鸚鵡遙見,入水濡羽,飛而灑之。天神言:「爾雖有志意,何足云也?」對曰:「常喬居是山,不忍見耳!」天神嘉感,即為滅火。

余英時接著說道:「我當時並不敢奢望可以感動天神來滅火,但是我的確覺得自己是曾經僑居陀山的鸚鵡,不能不在故山大火之際盡一點心意。所以五十年(代)初期我在香港所寫的一些不成熟的東西都可以看作鸚鵡羽翼上所濡的水點。」

余英時也曾以「常喬居是山,不忍見耳」為題,談自己的「中國情懷」。38「鸚鵡救火」是「知其不可而為之」的極致表現,也是對故土一種最深切的關愛。一九二九年胡適也曾把「鸚鵡救火」的故事引用在他所寫《人權論集》的序中。並加了一段按語:

今日正是大火的時候,我們骨頭燒成灰終究是中國人,實在不忍袖手旁觀。我們明知小小的翅膀上滴下的水滴未必能救火,我們不過盡我們的一點微弱的力量,減少一點良心上的譴責而已。

胡適當時批評的重點是國民黨假「訓政」之名,行專制之實,遲遲不頒布憲法,老百姓沒有言論出版的自由,國民黨在胡適的筆下,成了一個在政治上獨裁、在文化上反動的政黨。余英時特別重視胡適這一段和國民黨的衝突,認為是胡適「生命史上應該特筆大書的關鍵時刻」,因為「胡適的自由主義立場是在一九二九年與執政國民黨的激烈爭執中才獲得明確而具體的展現」。換句話說,這也就是「以道抗勢」的具體行動。

余英時所說的「大火」則是一九四九年之後,共產黨對傳統的中國文化和社會結構進行最徹底的破壞和剷除。全國人民在新政權的統治之下,完全喪失了獨立自主的人格和思想言論的自由。兩個人所面對的「大火」容或有不同,但所表現出來的社會關懷則初無二致。胡適說:「我們的骨頭燒成灰終究是中國人。」這一點,余英時也是有同感的。一九九八年,去國近五十年之後,他在《論士衡史》的序中,是這樣描述他自己的:

我自問在文化意識上始終是一個中國人。而且我也曾論證過,「中國」自始便是一個文化概念。我在海外生活了差不多半個世紀,但我在自覺的層面上,總覺自己還是一個「中國人」。

「中國」和「中國人」,對余英時來說,與其說是個政治概念,不如說是個文化概念。他在〈美國華僑與中國文化〉一文中,清楚的指出:「『中國人』這個名詞自正式出現在春秋時代以來,便是一個文化概念,而不是政治概念。對中國人而言,文化才是第一序的觀念,國家則是第二序以下的觀念。」對政治概念上的中國,他是抗拒的。過去六十多年來,除了學術研究之外,反共是余英時不懈的使命。其情緒之激昂,意志之堅定,真可以說愈老彌篤。至於中國文化對他而言,則是「安身立命」之所在,也是他「精神上的歸宿」。

胡適居留美國的時間前後近三十年,而余英時則超過六十年,在他們等身的著作中,中國幾乎是他們唯一的關懷。無論是政論也好,時評也好,學術研究也好,美國,這個他們實際生活了幾十年的社會,竟完全無足輕重!倒是萬里外的中國才是他們念茲在茲,不曾須臾離的關懷所在。「身在海外,而心繫中國。」這句話對胡適、余英時而言,絕不是一句空洞的口號,而是每天生活的實際內容。二○一○年,余英時又以「情懷中國」為題,輯錄了他多年來較為感性對故土追懷的文字。從「中國情懷」到「情懷中國」,還不足以說明此「情」之深切嗎?一九七八年十月,余英時率美國漢代研究代表團訪問中國,寫了兩首詩,志此行之所感:

鳳泊鸞飄廿九霜,如何未老便還鄉?

此行看遍邊關月,不見江南總斷腸。

一彎殘月渡流沙,訪古歸來興倍賒。

留得鄉音皤卻鬢,不知何處是吾家。

這兩首詩道盡余英時「中國情懷」感性的一面。如果我們將「中國」這個成分從胡適、余英時這兩個名字中抽離,胡適、余英時立刻成了虛幻。他們一生的業績,唯有在「中國」這個大前提之下才有意義。余英時在他的回憶錄中說道:「我的生命只能和中國本土打成一片,是我早年無可動搖的一大信念。」這一信念,不因時空之轉移而稍有增損,「我在何處,中國就在何處!」這是余英時的豪言,也是痛語。

在海外研究中國問題的學者,在國內常被稱為「漢學家」,漢學(Sinology)這個字在美國基本上已成了歷史名詞,美國各大學已經沒有以Sinology作為系名的了。代之而起的,是中國研究(China Studies)。名字雖然換了,但老派漢學研究的態度還相當普遍的瀰漫在美國學界。Sinology所代表的是把中國做為一個古文明,所有的中國學問到了這些漢學家的手裡,就像看一把陶壺,一個鐘鼎,在放大鏡底下,古物纖毫畢呈,但物是物,我是我。兩者之間,沒有任何有機的聯繫。這樣的研究態度,說得厚道些,是客觀;說得尖刻些,是不相干。但是作為一個海外的中國文史研究者,物我之間是很難截然分開的─物中有我,我中有物。一九七八年余英時第一次回到中國,就觀察體會到他自己的心情與「同行的美國朋友們迥然不同」:

他們所全神貫注的是怎樣通過這次訪問來改進他們的專題研究;或證實或修正他們已有的「工作假設」。中國對於他們只是一個客觀研究的對象。我雖然也有此客觀的一面,但是我的心情主要是一個千載後的子孫來憑弔祖先所踏過的足跡。

余英時在此處所指出的華洋之別,絕不是說,他的中國史研究不客觀。借用陳寅恪評馮友蘭《中國哲學史》中的話來說,余英時的態度是一種「瞭解之同情」,「與立說之古人,處於同一境界」。洋人治中國史,「瞭解」或有之,「同情」則極難,「與立說之古人,處於同一境界」就幾乎不可能了。這不是孰高孰低的問題,這正如一個中國人治西洋史,也會有同樣的局限和隔閡。「千載後的子孫」看祖先的業績,很難完全自外於「所觀」。這也正是「知識」與「情懷」不同之所在。「知識」是可以傳授,可以習得的。而「情懷」則「如人飲水,冷暖自知」,非自己親歷一番,是無從得知的。

以道抗勢

二○○九年十二月四日,傅建中在臺灣《中國時報》上發表了一篇題為〈余英時vs.楊振寧〉的短文,指出余楊兩人,在學術上地位相當,分別是當今中國人文和科學界的領袖人物,但在對政治的態度上,則截然異趣,余反共,而楊親共。他語帶幽默的說,有人認為余的反共已到了「病態(pathological)」的程度。如果說,「反共」確是一種「病」,那麼,余英時從不「諱疾」。看他早年所寫文字,我們可以斷定,他的反共,絕非「新病」,而是「舊疾」。病情初發在六十多年前,余英時流亡香港的那幾年。

一九五○年初,余英時「避秦」來到香港,到一九五五年秋,進哈佛研究院,在這不到五年的時間裡,他在新亞書院讀書之餘,發表了大量的文章、專著,而反共則是貫穿其間的一個主旨。一九五二年夏秋之間,他主編了三個月的《中國學生周報》,不具名的寫了二、三十篇類似「社論」的短文。一九五二年七月二十五日出版第一期,題為〈負起時代責任!〉的「創刊詞」就是他的手筆,他用兩句反問的話點出了這份周報的創刊旨趣:「我們能眼看著自己的國家這樣沉淪下去嗎?我們能讓中國的歷史悲劇這樣延續下去嗎?」回答當然是「我們不能!」其實,過去六○多年來,他在學術上的工作,都是在實踐他自己不能坐視中國文化,在暴力政治之下受到摧毀的努力。

在一九五二年八月一日出刊的第二期《周報》的「學壇」上,余英時以〈為爭取學術自由而奮鬥〉為題,進一步說明了一九四九年的變局為中國所帶來的災難:「極目中國大陸,是一片黑茫茫的統治思想,黨化教育的悲慘景象。我們幾十年辛勤培育出來的一點學術自由的幼苗,已遭到了徹底的摧毀;無數學人正在被迫而『改造思想』,千千萬萬天真純潔的同學,正在不知不覺地被灌輸著可怕的毒素。自由的黯淡,文化的劫難,人類的危機,從未有過於今日者!」

同年十月十日,余英時在《中國學生周報》第十二期上,以〈且看明年今日〉為題發表「中華民國四十一年國慶獻詞」,慶幸自己能在香港「自由地讀書學習,自由地研究比較」。他對當時大陸的情況是這樣描述的:「目前祖國大陸在中共統治之下,固有文化已被摧毀,西方文化也被隔絕;國內同學們耳聞目睹,唯一可能接觸的只有馬列主義的教條,整個祖國文化已陷入可悲的黑暗世紀。」因此,「未來延續中國固有文化,介紹西方文化的責任,便毫無疑問的放在我們的身上。」這個精神也就是「士不可以不宏毅,任重而道遠」的現代翻版。年輕的余英時也偶有「壯懷激烈」的文字:

只有在民主社會中,中國才能獲得自由、和平與繁榮。而建立民主社會的當前最大障礙,就是中國的極權統治。因此,推翻極權統治,為民主社會開闢一條坦途,實是我們中國學生當前義不容辭的任務。

這是明目張膽的主張革命了!

一九五一年十二月,余英時以筆名艾群在《自由陣線》第八卷第二期上發表〈論革命的道路〉,他把近代民主革命分成英國式的溫和改良和法國式的激進流血革命兩類。雖然在內心深處,他希望中國能走英國式漸進溫和的道路,減少破壞;但殘酷的歷史事實又不能讓他無視於客觀的現實─溫和的改良是行不通的。他說:

譚嗣同臨死的時候慨嘆中國革命沒有流血,所以不得成功。話雖不錯,可是還沒有把握住本質。中國的革命,特別是當前的民主革命,一方面固然不能走溫和式的道路,但另一方面,也不能只是過去農民革命,那種流血式道路的重複。我們是要在民主主義理想的指導下,根本推翻專制制度而作流血的革命。

上引這段話中,最值得注意的是「我們是要在民主主義理想的指導下,根本推翻專制制度而作流血的革命。」這樣明白主張「流血的革命」的激進主張,到了一九五四年有了明顯的緩和。〈論革命的道路〉一文收入《民主革命論》一書的第九章,題目改為〈論革命的路線〉,上引的這段話全部刪去,而代之以胡適一九三○年發表的〈我們走那條路〉一文中「革命和演進本是相對的,比較的,而不是絕對相反的。」這一看法,並成段引用了胡適原文,而歸結為:

把改良主義當作革命的大敵,顯然祇是共產黨人別具野心的誣衊;其淺薄不通之處不值得識者一笑。和平改良與流血革命無論在目的上或動機上都是相同的,所不同的祇是方法。

幾十年來,共產黨譏評胡適的「改良主義」為「軟弱」。余英時的這段話是很用力地為胡適所主張的「改良主義」在辯護了。

一九五二年二月,正當中共發動大規模批判胡適思想運動的前夕,余英時在香港出版的《自由陣線》第八卷第十一期上,發表〈胡適思想的新意義〉,分析中共政權何以容不得胡適思想,胡適思想究竟有哪些成分對共產黨造成了威脅。這篇文章最能體現他早年對胡適思想的理解,和他自己反共思想的形成。這是一篇六十六年前的舊作,目前已出版的各類余英時文集中均未收錄此文,是一篇極有史料價值的文字。

在文章開頭,余英時稱胡適為「自由主義者」,最「值得我們景仰的」,則是他「堅強的反共意志」。余把胡定位為「中國反對共產主義最早期的理論家之一」。胡適的「實驗主義」、「個人主義」和懷疑的態度,與共產黨的辯證法、專制和獨裁是不能兩立的。一九五五年,清算胡適思想進入高潮,周揚指控胡適是「中國馬克思主義和社會主義思想的最早的,最堅決的,不可調和的敵人」。這一指控證實了余英時分析的正確。

在〈胡適思想的新意義〉一文中,余英時指出,胡適溫和漸進的改良,其實是充滿革命熱忱的,他說:

胡先生今日反共立場的堅決已十足說明了他的革命熱忱,而他對國民黨反民主反自由作風的厭棄又恰恰是他那「自覺改革論」具體表現。溶革命與改良於一爐而又能隨時隨地運用適當,這正是一位偉大的自由主義大師應有的風格。僅此一點已足使我們敬佩不止了。

年輕的余英時對胡適可以說是稱揚備至了。並極力是正共產黨加在胡適身上「反動」、「保守」的形象:

胡先生決不是像中共所誣衊那樣,是一個保守主義者,是阻礙社會進步的人,不過他卻是反對今天共產黨這種以暴易暴,捏造革命對象的偽革命。胡先生所預料的浪費精力,盲目殘忍,殘害,屠殺種種惡果,不幸現在在共產黨統治下都一一實現了。而且遠遠超過胡先生當時想像之外。

余英時在文中,兩次以「我們從事民主自由運動的人」自任,並明確的表示胡適的反共事業應該由「我們這一代人」承繼下來。胡適反共的火炬傳到了余英時的手中,並為之發揚光大。一九五○年代前半,滯港的余英時除了發表大量對中共政權直接的批評之外,對民主與極權專制之異同與發展,也作了深入的研究,一九五三年成書的《近代文明的新趨勢》就是這項研究的成果。一九五五年出版《民主制度之發展》,依舊是這一研究的繼續,此書宗旨,在〈自序〉中有扼要的說明:

民主與共產制度最大的區別乃是前者順乎人性而後者違反人性。任何違反人性的制度與思想均不會維持長久,而順乎人性的制度與思想則愈久而基礎愈堅……讀了這本書的人們一方面可以增強本身對民主的信念,一方面可以揭穿共產黨人對民主的無端的誣衊。

這兩本書的出版,就一定的意義上來說,是胡適一九四七年發表的三篇文章─〈兩種根本不同的政黨〉、〈眼前世界文化的趨勢〉、〈我們必須選擇我們的方向〉─的擴大和加深,並提供歷史的證據。胡適在上引三文中,三致其意的表明,民主和集權是根本不同的,民主是「眼前世界文化的趨勢」,而獨裁只是「小小的逆流」。60這也正是余英時在書中所反覆強調的。

余英時除了從思想史上來梳理「民主」與「極權」的形成與發展之外,這段時期特別引起他關注的是對「自由」與「平等」這兩個概念的歷史分析和重新界定。一九五三年,他翻譯湯姆生教授(ProfessorDavidThomson)的《平等》(Equality),由香港人人出版社出版。在〈編者的話〉裡,他指出:「假定,中國知識界早三十年讀到這本書,恐怕就很少人會中共產主義的『經濟平等』之毒,並相信共產國家是存在著平等了。」換句話說,二十世紀,二、三十年代共產主義之所以能迷惑許多知識分子,「平等」,尤其是「經濟平等」,起了相當迷幻的作用,其實,沒有政治上的自由,經濟平等只是一個虛幻!為了進一步闡明這一點,一九五五年,余英時又有《自由與平等之間》的出版。這是從哲學和邏輯的層面來反共,並揭穿共產主義的虛假本質。他在〈平等的社會涵義〉一章中,明白的指出:

一般人都知道極權社會中沒有自由,其實它也同樣沒有絲毫平等。在極權制度對照之下,我們無疑應該更堅決地相信,真正的平等只有求之於具有數百年傳統的近代民主自由制度之更進一步的發展。

一九四九年十一月,傅斯年在《自由中國》的創刊號上發表〈自由與平等〉一文,指出兩者互相依存的關係,在結論中,他說:

沒有經濟平等,固然不能達到真正的政治自由,但是沒有政治自由,也決不能達到社會平等……在「自由」「平等」不能理想的達到之前,與其要求絕對的「平等」而受了騙,毋寧保持著相當大量的「自由」,而暫時放棄一部分的經濟平等。這樣將來還有奮鬥的餘地。

余英時對自由平等兩個概念深入的探討,傅斯年的文章未嘗沒有啟發的作用。一九五○年代,胡適寫了一篇題為〈中國為了自由所學到的教訓〉("China's Lesson for Freedom")的英文講稿。分析了何以共產主義能在中國風靡一時的原因:

1.至今未曾實現過的烏托邦理想的吸引;

2.對激烈革命過度的憧憬,以為革命可以改正一切的錯誤和不公正;

3.最後,但絕不意味著最不重要的一點是:一些抽象的,未經清楚界定的名詞發揮了魔幻而神奇的效力。

這是一篇未經發表過的講演稿。余英時在一九五○年代所發表的許多反共文字,由上述的分析中,可以看出,卻頗有針對性的對上述三點進行了分析。所謂「經濟平等」,正是胡適所說的「抽象的,未經清楚界定的名詞」。余英時的研究則是指出「經濟平等」的虛幻和不切實際,使這一迷幻了無數中國知識分子的名詞,顯出它虛假的本質。

一九四九年,在胡適和余英時的眼裡,絕不是中國人民得到「解放」的一年,而是中國人民喪失自由,苦難開始的時刻。一九五○年十一月,胡適在一篇題為〈自由世界需要一個自由的中國〉("TheFreeWorldNeedsAFreeChina")的英文講稿中,提出一九四九年的政權轉移不但使全體中國老百姓失去了自由,就是中共政權的本身也因此喪失了自由和獨立:

不只是中國人不自由,更重要的是自由世界要瞭解中國政權本身也是不自由的。毛澤東,中國共產黨,還有整個中共政權都是不自由的:它們都在蘇聯所加於它衛星國的枷鎖之下。他們一向是聽命於克里姆林宮的,因為他們深知共產中國會繼續依賴蘇聯軍事和工業的力量,所以他們必須繼續聽命於克里姆林宮。

這是一篇未經發表的英文講稿,我相信余英時當時不曾看過,但他對一九四九年以後中共向蘇俄一面倒的政策的評論,與胡適的說法卻又前後呼應:

今天中國人無論自願的或強迫的都被「馬克思,列寧,史大林牽著鼻子走」了。偌大的中國竟向蘇俄一面倒,這不僅是中國人民的奇恥大辱,中國文化的大不幸,同時也是文明人類的最大諷刺。

余英時在他的回憶錄中將一九四九年的變局歸結為無非是以「一個有效的『一黨專政』來代替一個無效的『一黨專政』」,並斷送了「民國以來緩緩出現的『公民社會』(civilsociety)雛形」。其痛心疾首的程度已溢於言表了。

在改良與革命的爭論中,余英時對胡適「一點一滴,一尺一寸」的漸進改良主張是深表同情的;對激進暴力的革命則深惡痛絕。他在《民主革命論》的序言中,開宗明義的指出:

近百年來我們一直浮沉在革命的浪潮之中:革命洪流的氾濫沖毀了舊中國的堤岸,也淹沒了新中國的禾苗;革命曾給予我們以希望,也加予我們以苦難;革命曾摧垮了腐敗的舊統治者,卻又帶來了兇暴的新統治者……對於我們廣大的善良人民,我們所實際感受到的不是幸福而是災害,不是光明而是黑暗,不是天堂而是地獄!

這段話結尾處所說的革命,明眼人一看就能瞭解,並非泛指晚清以來的革命,而是直指一九四九年的變局。上引的這段話在二○○六年廣西師範大學所出十卷本的《余英時文集》第六卷中遭到刪除。大陸所出余英時的文集數量雖多,但激烈的反共言論都被「和諧」掉了。使許多鋒芒畢露的文字失去了耀人的光彩,這是不得已,也是深可惋惜的。大陸廣大余著的愛好者在閱讀余文時,還得多個「心眼兒」,「眼見」的未必「真」,也未必「全」。余英時在十卷本文集的序中說:「出版社方面根據既定的編輯原則,曾作了一些必要的處理,基本上仍是尊重原作的,僅僅減少了一些文句而無所增改」。這幾句話說得很婉轉,很客氣,也多少有些勉強。「減少了」的恐怕不僅僅只是文句,也是文章的氣勢,甚至於也是文章的內容。

我所參考的《民主革命論》是文前提到余英時送給胡適的那一本。我看著泛黃的書頁上,余英時的親筆題簽,特別能感到兩代中國最優秀的知識人對國事的關切和憂憤是有著承繼關係的。這種「天下興亡,匹夫有責」的情懷,從范仲淹、顧炎武,下至康有為、梁啟超、陳獨秀、胡適、余英時,一脈相承,不絕如縷,是中國知識人中最可寶貴、最值得景仰、驕傲的品質。這一品質和季羨林生前所一再申說的「祖國即母親」的所謂「愛國」是截然異趣的。胡適、余英時所代表的是中國士人「以道抗勢」的優良傳統。這一傳統在一九四九年之後的中國大陸蕩然無存,代之而起的是「以道輔勢」或更其不堪的「以道就勢」。

「以道抗勢」之「道」是學術與道德的一個結合,東漢的清議、北宋的太學生、明末的東林、復社、晚清的公車上書、一九一九年的五四運動、抗戰前夕的《獨立評論》,以至於一九四九年創刊的《自由中國》,都體現了中國士人對國事的關切,對眾生的悲憫。這也就是梁漱溟所謂的「吾曹不出如蒼生何?」的情懷。梁漱溟此處所謂的「出」,未必是「做官」,甚至於不是「參政」,而只是「議政」、「論政」,是「處士橫議」之「橫議」。是面對「無道」的不忍袖手旁觀!胡適雖然做過中華民國駐美大使、北大校長、中央研究院院長,但我們始終覺得他是「清流」,而非「當道」。這點清流與當道之別也正是「道」與「勢」的分野之所在。

余英時在〈從日記看胡適的一生〉的長文中指出,胡適是二十世紀中國「始終能在知識青年的心目中保持著『偶像』地位的唯一人物」,而最值得注意的是這種「胡適崇拜」(TheHuShihCult)現象的造成並不是來自「政治權威」,恰恰相反的,「在很大的程度上象徵了向政治權威挑戰的心理」。這段話是「以道抗勢」最好的現代闡釋。余英時一九七八年之後拒絕回大陸,並在海外發表大量反共文字,也正是他向政治權威挑戰的實踐。

「以道就勢」之「道」,則既非「學術」,更非「道德」,而只是用學術來包裝的政治工具。如馮友蘭之以馬列觀點修訂其《中國哲學史》,如郭沫若對毛赤裸裸之歌功頌德,皆屬此類。改革開放之後,「以道就勢」的手法翻新,用西洋社會學或人類學的理論,為「文革」辯護。似乎中國晚近四十年的發展,幸賴有頭三十年的階級鬥爭,而文革十年的殺人放火,則為「大國崛起」,埋下了浴火重生的種子。千千萬萬中國人的家破人亡,輾轉溝壑,全不在這些人的心中。

在余英時等身的著作中,中國歷代「士」的研究始終是他重點的關懷之一。而他在大陸出版的第一本文集則是《士與中國文化》,這或許並非全出偶然,而是別有深心。在經過共產黨三十多年,對知識分子極權血腥的清算鎮壓之後,他希望在中國改革開放的初期,以傳統中國士人在「天下無道」之時,要有「澄清天下之志」的懷抱來喚醒中國的知識界,要知識分子擔負起「社會良心」的責任。他在〈自序〉中是這樣界定「知識分子」的:

所謂知識分子,除了獻身於專業工作之外,同時還必須深切的關懷著國家、社會,以至世界上一切有關公共利害之事,而且這種關懷又必須是超越個人(包括個人所屬的小團體)的私利之上的。所以有人指出,知識分子事實上具有一種宗教承當的精神。

這種「家事,國事,天下事,事事關心」的東林精神才是中國傳統「愛國主義」的正脈!上引所謂的「知識分子」,也就是當下所說的「公共知識分子」。就余英時對知識分子的定義來看,一個知識分子不應自足於僅對自己所處的文化和社會進行解釋,同時也必須進行改造。此處所謂的「解釋」是就理論言,而「改造」則重在行動。余英時在一次訪談中,明確的指出:「二十世紀真能繼承『以道抗勢』的傳統的,他(胡適)是最突出的一個例子。」

一九四九年之後,中國成了一個「有勢無道」的社會,知識分子唯恐其「道」之不能為「勢」所用,更不用說「以道抗勢」了。即使堅貞如梁漱溟、陳寅恪、吳宓都不足以自保苟全,更無論一般的知識分子了。全國人民之是非全視黨中央之是非為轉移,而黨中央之是非又以毛澤東一人之是非為最後歸宿,「以道抗勢」已成了歷史陳跡,但誠如明末呂坤(一五三六─一六一八)在《呻吟語》中所說:

天地間,惟理與勢為最尊。雖然,理又尊之尊也。廟堂之上,言理,則天子不得以勢相奪;即相奪焉,而理常伸於天下萬世。

這也就是余英時在訪談時所指出的:「以暴力硬壓的日子終究維持不了太久。文化生命比任何政治組織都要長得多。」一九四九年之後,余英時接下了胡適「以道抗勢」的這一火炬,胡余兩人,成了二十世紀中國前後輝映的「公知」典範。

二○一八年十二月五日修訂

※本文作者為美國普林斯頓大學東亞系教授。本文摘自《如沐春風-余英時教授的為學與處事》一書。

文章来源:新世纪

没有评论:

发表评论

注意:只有此博客的成员才能发布评论。