分享:

4 年前,默默無聞的「連登仔」李伯盧計劃離港,想回到他一直視為家的澳洲,惟因疫情封關滯港而遇上初選。

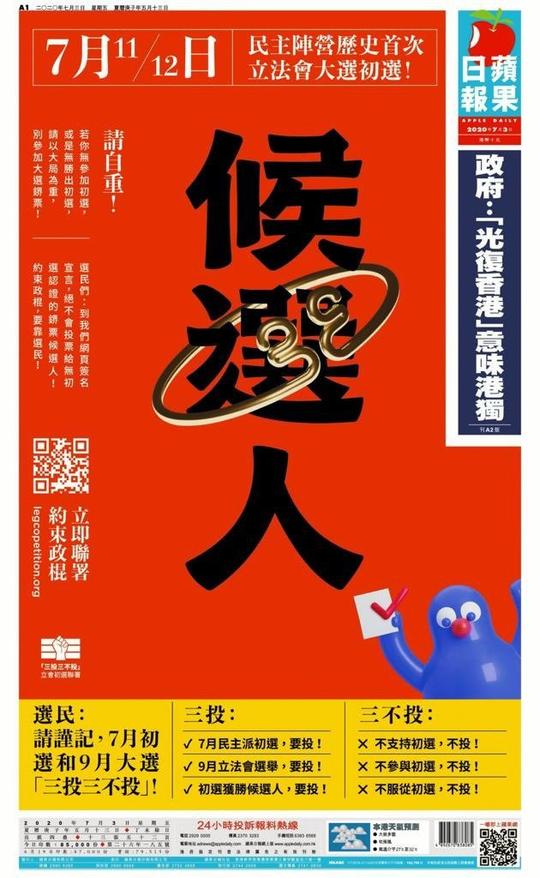

他全情投入,在報章賣頭版「三投三不投」廣告、在 Facebook 出 post、學習拍片,直至被帶到被告欄,成為國安大案的第五被告吳政亨,他仍是籍籍無名,就連區諾軒、趙家賢都不知他是誰。

「我唔覺得我係為一個地方付出緊,我覺得我係為一件我認為正確嘅事付出緊」。

在求情階段,有人說愛香港,但這明顯不是吳政亨的心聲。他在求情信大談相信的自由民主,說由始至終純粹支持初選。

這位「Hedge fund 友」說起,當初因獲邀參加反佔中遊行而「政治出櫃」,做過「雷動計劃」義工、經歷過反修例,但至今仍然覺得自己是異鄉人。

一個異鄉人,在他鄉推動他心目中的理念,法庭最後不接納他的辯解,裁定他顛覆政權罪成,判囚 7 年 3 個月。

為何這般投入?吳政亨引喜愛漫畫的角色,說自己都一直在尋覓原因,可能是自我的滿足感,也可能是「part of something bigger,part of something nobler」的虛榮心。

(編按:記者過去兩年透過探訪與書信,與還押的吳政亨聯繫,了解他的個人背景、心路歷程。專訪在他同意下刊出。吳經審訊後被裁定罪成並判囚,法官指他透過與戴耀廷聯繫加入謀劃、抱持「攬炒」理念,並向他人施壓確保參與及勝出民主派初選的人才可參加立法會正選,而涉案的謀劃一旦實行,會導致特首被逼使下台的憲制危機,必然嚴重阻礙政府履行職能。)

唔 X 係呀?咁睇得起小弟?

47 人之中,有學者、議員、工會主席,現年 46 歲的吳政亨可謂當中政治聯繫最少的「真・素人」,外界甚至一度以為「李伯盧」是他的真名。

2021 年 1 月 6 日清晨,吳政亨剛好醒了,5 時許「眼光光」在家中呆坐,突然有國安警拍門,宣布以「顛覆國家政權」罪拘捕他,這個默默無聞的「連登仔」,就此捲入這宗國安大案。

吳政亨形容被上門拘捕當刻「一來係好嬲,另一方面我其實有啲因為成件事嘅荒謬而覺得有啲搞笑,甚至覺得有少少『榮幸』𠻹」。

而最讓他覺得「唔 X 係呀?」的一刻,是拘留 40 多個小時後,律師告知他的名字排在前列,被視為初選的重要角色。他之後與友人說,萬料不到成為案中核心,「咁睇得起小弟?」

首提堂後,吳政亨刪了社交媒體帳戶。大眾對他的印象只剩下網上流傳的幾張相,最廣為人知的是一張酷似證件相的白底個人照,身型略胖、蓄鬍子的他穿深藍色裇衫,嚴肅地望向鏡頭。

現在的吳政亨跟相中判若兩人,還押以來他清減不少,剃去鬍子,嘴角時有笑容,談起在獄中日吃 5 包朱古力、為了解悶偶爾抽煙時,神情竟有些心虛。然後他又展露鎖骨上的百足咬痕,笑說「出到去要紋個身」,留下繫獄印記,「中佬」來說,他可謂開朗活潑。

他早前翻看小學時追看的日本少男漫畫《TOUCH 鄰家女孩》,回味童年。主角是一對雙胞胎兄弟達也、和也,與住在隔壁的青梅竹馬南南。弟弟和也是棒球界明日之星,夢想要打入甲子園,達也就性格懶散,沒有野心。

豈料弟弟在快要打入甲子園之際,遇到車禍身亡,達也背負弟弟的遺願、眾人的盼望,被推上球場,由懶散的「廢柴哥哥」脫胎換骨成為天才球手。

吳政亨說看到達也的掙扎。他向記者解說《TOUCH》與典型的運動漫畫有很大分別,達也並非滿腔熱血向前衝,反而不斷自我質疑,尋找自己「究竟點解要喺度,點解要去甲子園」的原因,是否為了弟弟的夢想、南南的期望,甚至是對手希望與弟弟較勁的願望呢?

點解要喺度?

吳政亨在香港出生,是家中的幼子,13 歲隨着九七移民潮舉家到了澳洲,大學數學系畢業後工作了數年,2008 年回流香港從事金融業,成為了一名「金融才俊」。

他的網名「李伯盧」是「Liberal」的譯音,他說是自由主義,不但代表了政治體制上的自由主義,亦代表了經濟上的自由主義。

吳政亨以澳洲公民的身分回流時,只視香港為「一個賺錢嘅地方」,說礙於金融業內「偏藍」的人居多,他不會向人透露政治取向,亦曾北上公幹,形容那時是個「未出櫃」的民主派。

2014 年佔中爆發,吳政亨跟同行閒聊,對方突然問起他周末去不去遊行,正當他深感慚愧沒留意佔中的動向時,才驚覺行家邀請他去的是一個反佔中遊行。

在探訪室重提這件事時,他隔着透明膠版講得面紅耳赤,對被誤認為是「藍絲」忿忿不平。他說開始反思自己一直選擇沉默,是否協助建制派造勢,「咁我保持沉默,去幫忙製造呢個誤會,又係唔係一個值得羞恥嘅行為?」

事件觸發吳政亨「政治出櫃」,他開始公開地支持爭取民主的運動,說佔領的 79 天裡,街上自發的清潔隊、學生自修室,令他開始看到希望,不再只視香港為功利之地。

受佔中觸動毅然放棄高薪厚職,追尋無價的自由,類似的「金融才俊」故事比比皆是。不同的是,吳政亨比很多人走得更遠。2016 年他離開金融業,靠儲蓄生活,並為戴耀廷發起的「雷動計劃」擔任義工。

但離開金融業後,吳政亨一直未找到人生的方向,數度打算離港回到澳洲或到紐西蘭生活。

初選前的 2020 年初,他仍有離開的打算,惟因為疫情封關而滯留,其後一步一步「參與」,發起「三投三不投」聯署,以網名「李伯盧」撰文、拍片、眾籌登廣告宣傳初選及聯署,最終捲入案件,「結果而家就喺度喇」。

由 2016 至 2020 年,他說只要出現一絲偏差,他可能已經離港,而碰巧留港、遇上初選「只係因為時也命也,唔係故意嘅決定」。

一場豪賭?

還押初期,吳政亨不斷申請保釋,屢敗屢戰。他苦讀艱澀的法律書籍,向有法律背景的囚友問路,自辯申請保釋。

2022 年 7 月,已決定不認罪的吳政亨在西九龍裁判法院進行閉門初級偵訊,這個程序是讓辯方挑戰控方是否有足夠證據將案件交付高院,他是案中唯一一人提出要進行初偵,並親自盤問控方證人、立法會議員葉劉淑儀。

不過吳最終失敗,裁判官認為有足夠表面證據,將案交付高院。

同年 9 月,吳政亨又首次到高等法院申請保釋,還押一年半的他減肥成功,拿着厚重的法律書籍、西裝畢挺,應法官要求站到律師席親自以英語陳詞,說起法律名詞頭頭是道。

有旁聽的人稱讚他真人比相片俊俏,陳詞起來「好 charm」。吳政亨聽到後單手握拳,一副勝利的姿勢說:「Yes!目標已經達成!」

但經過近兩年的努力,吳政亨的保釋申請還是一次一次被拒,他深感力有不逮,尤其難以應付盤問證人的環節,最終他在開審前自費聘請律師。

吳政亨在獄中反覆思量後堅持選擇不認罪,成為被指組織者 5 人之中唯一受審的被告。

他在 Facebook 專頁發布信件解釋原因,細說他考慮過認罪的刑期扣減、國安法案件是否有成功辯護的空間、是否值得花費資源、一旦長期監禁對親友和自己的影響等等。

最終他正視自己真正需要回答的問題:自己是否犯了罪?而他的答案是「不認為,我絕對不認為」,就此決定抗辯,「我恐懼,但我不退」。

過去從事對沖基金交易,吳政亨自言是「專業賭徒」,他形容人生亦是一場賭博,目標就是要「有幾高 set 幾高」,再務實地達成,達成目標的六成已經足夠,覺得如他喜愛的撲克一樣,有「bluff」的心態才能獲得更多。

但他說不認罪受審完全不是一場豪賭。

「一個專業賭徒,只會喺賠率好過機會率時先會下注,我其實頗清楚呢單官司贏嘅機會率唔高,絕對唔符合成本」,說若單單考慮脫罪的機率,他根本不會下注,「但當有啲嘢係必須做嘅時候,其實已經唔關機會率問題」。

經歷 118 天審訊,吳政亨每天穿着西裝坐在被告欄,捧着手提電腦專心摘錄筆記,後來連西裝褲也磨破了洞,只好換上牛仔褲。回到收押所,他仍勤於閱讀文件,沒全然依賴律師。

他最後選擇不作供,並由律師協助向法庭呈上訪問錄音及電郵內容,亦傳召了 3 名證人,力證自己支持的是初選。他覺得完成了無愧於心的辯護。

裁決前一個多星期,探訪室內的吳政亨說相信脫罪的機會「唔完全係零,雖然好低」,心情難免忐忑,但他仍表現從容,笑說「希望上庭靚仔啲」,又說正為裁決日努力減肥,每天有系統地運動,兩個月再減了 7 公斤,亦已準備好上庭穿的西裝。

探訪結束時,他隔着膠版做手勢要記者收到回信便盡快通知他,隨後歪着頭轉念一想,手指打起走路手勢,聳一聳肩「說」着:「可能到時我(無罪釋放)出咗去呢?」

微小的希望最終落空。

法官說,吳政亨與戴耀廷的 WhatsApp 訊息、吳的 Facebook 帖文及訪問內容,顯示他提及運用否決權、「攬炒書」(即〈墨落無悔〉聲明),裁定他知悉謀劃及「35+」 的目標。

法庭接納吳一方的訪問錄音及電郵作為呈堂證據,但指吳從沒反對否決預算案,而且警方在他的電腦找到刊登在網媒的同一篇文章,形容中共是「強大敵人」,亦提及「我們每人都要成爲『攬炒藝術家』!」又憑 WhatsApp 訊息、「三投三不投」的 Facebook 專頁內容,裁定吳與戴有協議,即使其他組織及參與者不認識吳,他都是知悉及同意參與謀劃,亦抱持「攬炒」的理念,裁定他的角色屬於「積極參加」。

被裁定罪成之後,吳政亨自嘲當時的樂觀「的確係有點兒 on9」,但他很快調整情緒,落筆寫求情信。

相對其他人着力敍述個人背景,吳政亨只花了一段交代個人背景,然後大談他相信的自由民主。

「我相信公平和定期的選舉是最好的制衡手段,防止權力走向專制。基於上述原因,我支持香港民主運動,因為我認為他們爭取民主的目標是高尚的,也是令到這個城市得以持續發展的明智之舉。」

「我對初選的支持都不是取決於是否附帶承諾否決預算案。我支持初選,純粹是初選本身。」

(原文為英文,中文為記者翻譯。英、中全文見報道)

他亦形容與戴耀廷的關係「事實上更像是遊說團體與決策者」,例如他抗議在九龍東爭取 3 席但容許 5 人出線,認為違背初選目的,但沒人採納他的意見。

異鄉人與甲子園

由「未出櫃」的民主派,到「雷動」義工,再到「連登仔李伯盧」,吳政亨一直樂於擔當配角。

被捕後,有人質疑他「搏出名」。吳政亨皺一皺眉,說聽到這些講法「好嬲」、「好 offended」,他形容自己像個二、三線演員,知道自己有一定實力,不期望獲得認可,但突然獲頒「最佳配角獎」。

他站在探訪室微微歪着頭,思索合適的用詞:「我覺得我係 deserve 嘅,但係冇諗過有人 recognise 我 deserve」。

即使在香港生活了 16 年,見證兩場大型社運,最終因初選被關押、定罪,吳政亨仍然視他 13 歲便移居的澳洲為家,「雖然以我而家嘅身分,咁講好似有啲政治不正確」。

他說不覺得自己是為香港付出,而直到現在仍覺得自己是個異鄉人。

離家 7,300 多公里,在異鄉身陷囹圄,吳政亨這樣看待自己的處境:「我唔覺得我係為一個地方付出緊,我覺得我係為一件我認為正確嘅事付出緊,正確嘅事去到邊度都係正確,都值得爭取,我唔覺得地域分界係咁重要。」

***

《TOUCH》裡面的哥哥達也,為了成就弟弟的遺願走到球場。吳政亨說在這位主角身上找到自己的影子,坦言一直在尋找「點解自己喺度」的原因。

「我嘅性格可能同達也有啲相似,我唔係好識為錢或者為『自己』呢啲原因去 motivate 自己。我只係知道,2016 年時我幫『雷動計劃』派傳單,我所得到嘅滿足感遠大於我喺事業上曾經獲得到過嘅感覺」。

他承認這種滿足感某程度上是種自我滿足,甚或另類的虛榮心,「可能係因為我感覺我係 part of something bigger,part of something nobler」。這句恰巧呼應了他的求情信。

「我可以想像到我老咗,同我嘅孫講返自己人生中做過嘅事時,我一定會係 proud of 我呢啲付出多過我喺金融業時嘅收獲」,就如達也非為打入甲子園而自豪,滿足感是源自他帶過南南去那裡。

裁決前他以《TOUCH》為題材寫下歌詞《上杉達也》,他說一直想尋覓的原因「就算搵唔到都唔緊要」。就像他在歌詞裏描述:「甲子園那一方 / 我只能朝著它去闖 / 就算未太知道為誰背負著期望」。

***

填詞一直是吳政亨的興趣,還押的第一個聖誕,他的 Facebook 專頁上載了《聖誕應該快樂》,歌詞寫道:「在這天 在我身旁 / 縱是沒人陪伴也不妨 / 用記憶於今夜重拾晚安」。

這首詞是吳政亨近 20 年前的作品,描述大時大節心中記掛着朋友,卻不好意思聯絡的孤獨心情,雖然創作當時他仍是自由身,但覺得歌詞頗符合自己現時的處境,說讓他聯想到不敢實名來收押所探訪,但默默到法院旁聽的朋友。

「尤其我而家變咗國安犯,呢方面諗法更加深刻,畢竟唔知對方想唔想同我個名扯上關係……所以聽返首歌嘅時候係有新嘅感受」。

「冇嘢呀」

失去人身自由、面對艱澀的法律、決定人生走向的審訊和刑期,不論在家還是異鄉,都想像到會帶來非一般的沉重與壓力。

外人不知的是吳政亨在獄中失婚、為付律師費燃燒了積蓄、朋友不敢前來探望,他失去了很多,但仍覺得在澳洲與荔枝角之間「講唔出邊條路好啲」,在信中,他答得乾脆:「你問我有無後悔過?好簡單,無。」

人前表現輕鬆,吳政亨對壓力輕描淡寫:「我又處理開(壓力)嘅,Trader 應該係最大壓力職業之一,加上我都活到咁嘅年紀,唔識處理壓力嘅話應該死咗好耐。」

不過他在《上杉達也》填的詞,也將自身的壓力投射在達也身上:「即使我在全力支撐 / 亦有崩潰的界限 / 而負擔 拼命壓在我肩不知怎揮棒」。

記者與吳的友人珠兒(化名)談起,她覺得吳政亨只是「扮嘢」,因為性格和年紀使然,習慣要顯得「硬淨」、冷靜,對自己的情緒「收收埋埋」,即使不是刻意為之,亦未必意識到自己的壓力和負面情緒。

面對親友,吳政亨「從來唔話辛苦」,某次有朋友探望,吳突然自爆壓力大到嘔吐,嚇壞了大家,但親友再探訪時,他亦只會說「冇嘢呀」,自言懂得調節壓力。

珠兒覺得,吳政亨表面上的輕鬆是出於近乎過分的責任感,連對親友的情緒波動都想擔起責任,不希望為自己太難過。她回想吳政亨到高院申請保釋,吳和親友都顯得很雀躍,結果卻令人洩氣,自此他便開始「㩒低我哋嘅期望」,對結果「基本上提都唔提」。

求情剛結束,吳政亨開始清理監房的書籍,只留下報刊,準備「過界」(即判刑後被調至正式服刑的院所)。

珠兒反而刻意保持樂觀,覺得明年農曆新年甚至今年底便可以團聚,她說自知「唔係好現實」,但只想維持樂觀的心態,「開心多一日得一日」,即使刑期比想像中長,亦可留待判刑過後再傷心。

她希望吳政亨直接表達擔心、抒發壓力,「唔好所有嘢都 take 晒上身」,但亦明白吳是出於擔心親友難過。她形容這種雙向的擔心「係好玄妙」,反過來若吳不在意她的感受,她也會難過,「所以就維持呢個 loop 啦」。

***

隨着審訊、裁決、陳情落幕,吳政亨靜待判刑的最終回。他在閱讀、寫信、運動之中度日,刻意消減的臉頰也重添飽滿,對身材頗敏感的他還辯解是因為踢毽常勝出,不用罰做掌上壓,肉才長回來。

他又迷上露營裝備的刊物,盼出獄後改裝一架露營車,環遊澳洲,去看南極光。他大嘆「好想去旅行」,雖然很大機會還有數以年計的刑期,但對他而言構想刑滿的計劃「會有種嚮往,出到去就可以去呢度喇」,說這種嚮往對他而言是「一種 positive energy」。

談到刑期,吳政亨總是語調平靜,理性地分析案情。他既不是參選人,又不是主辦者,角色與其他被告很不同,「一係就覺得我角色好重,一係就好輕」,刑期只可能是案中最高或最低的一批,不可能在中游。

不過吳政亨也覺得難以估計實際的年期,「而家呢個世界嘅 logic 已經未必係我所熟悉嘅 logic,咩都有可能發生」,假若刑期真的很長,他想過遙距修讀英國的法律課程,豐富學識。但在此時此刻他只能靜心等候,「等判咗幾多再算啦」。

在粗糙的單行紙上,他用鉛筆灑脫寫下了這一句:「我記得我入嚟無耐時曾經講過 2 年或者 20 年都可以,我諗我到而家都係 stand by 呢個答案。」

(2024 年 11 月 19 日,吳政亨被判囚 7 年 3 個月,在 45 名被告之中,他的刑期僅次於戴耀廷和鄒家成,預計要到 2028 年中才刑滿獲釋。法官說仔細考慮吳的求情信,除了對法律無知之外,找不到其他減刑理由。)

法庭判刑報道:

47人案|港首宗顛覆案判刑 戴耀廷囚10年 官裁4人屬首要分子、三級罰則不完全適用

没有评论:

发表评论

注意:只有此博客的成员才能发布评论。