本期内容简介

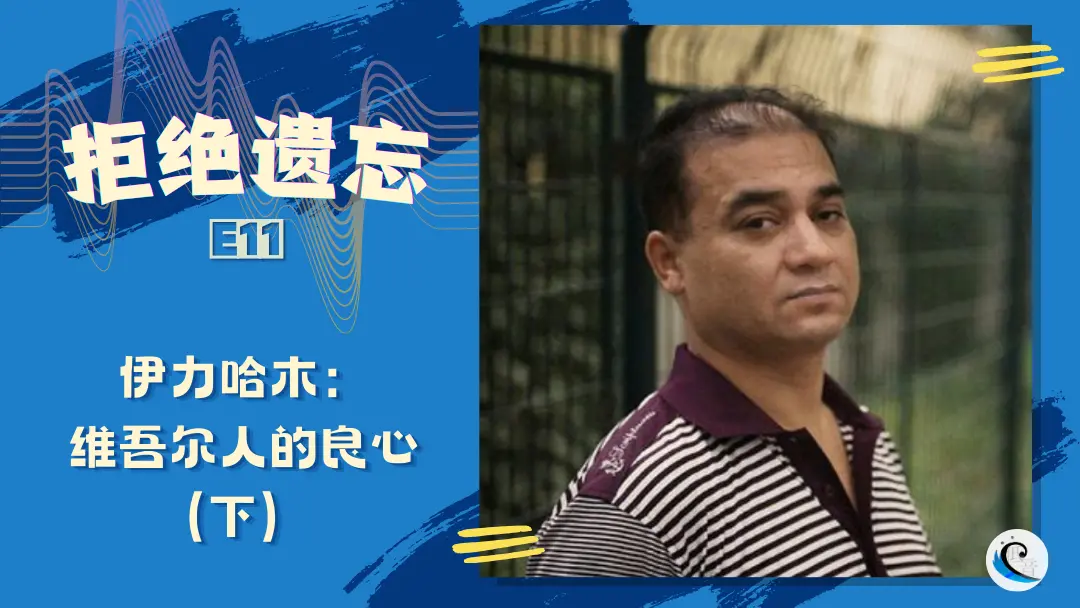

维吾尔知识分子伊力哈木・土赫提(Ilham Tohti)致力于研究新疆社会、经济和文化,致力于民族间的交流和沟通,致力于探索现代转型社会之中,民族和谐相处之道。这些温和的行动却为他招来牢狱之灾:2014年9月23日,乌鲁木齐法院以“分裂国家罪”判他无期徒刑,至今已经10年。2019年12月18日,欧洲议会向伊力哈木颁发“萨哈罗夫思想自由奖”,表彰“他努力为修复汉族和维吾尔族的裂痕所做的工作”。

2024年是他被判无期徒刑十周年,12月18日是他获得“萨哈罗夫思想自由奖”五周年,12月23日是美国《防止强迫维吾尔人劳动法》(Uyghur Forced Labor Prevention Act)正式生效三周年。“低音”在12月23日发布“拒绝遗忘”《伊力哈木・土赫提》播客下集,讲述他如何被捕以及关心他的人如何奔走努力。

《伊力哈木・土赫提》播客上集已于12月18日发布,欢迎点击这里收听: https://diyin.org/podcast/2024/12/ilham-tohti-1/

节目精彩时刻

- 00:00:38 2013年北京的冬天,父女分别

- 00:08:22 “我宁愿你在美国扫大街都不要留在中国”

- 00:11:33 目睹父亲被警察抓走, 年幼的孩子心中留下创伤

- 00:12:50 把伊力哈木的名字介绍给世界:“萨哈罗夫奖”

- 00:24:47 用维吾尔人的声音讲述自己的故事:纪录片《噪音与杂音》

- 00:29:00 拒绝遗忘每一个普通的维吾尔人

- 00:36:20 维吾尔人的自由和汉人的自由,紧紧相连

本期节目嘉宾

菊尔・伊力哈木(Jewher Ilham):伊力哈木・土赫提的女儿,劳工和维吾尔议题倡导者,多年来为伊力哈木和维吾尔人权奔走发声,参与制作一部用维吾尔人的声音讲述新疆再教育营的纪录片,All Static and Noise《噪音与杂音》。

侯芷明(Marie Holzman):研究当代中国的法国汉学家,从“文革”时期就在关注中国的人权。2019年伊力哈木获得“萨哈罗夫思想自由奖”的提名,她是推动此事的主要人物之一。

延伸阅读内容

播客文稿

旁白:听众朋友们大家好,你正在收听的是低音播客推出的人物专栏“拒绝遗忘”。这一期是《伊力哈木》的下集。在上集,伊力哈木的女儿菊尔,和法国汉学家侯芷明讲述了伊力哈木是如何从新疆阿图什走去北京,创办“维吾尔在线”,并因为韶关事件和七五事件受到政府打压的故事。在这一集,你将听到伊力哈木和菊尔父女在机场的分别,那些关心他的人如何为他奔走。

1. 2013年北京的冬天,父女分别

旁白:2013年2月2日,北京还很冷。菊尔与父亲一起前往北京首都国际机场,准备飞往美国。但在机场,伊力哈木被拦下,菊尔被迫独自一人,飞往陌生的国度。这是父女两见的最后一面。

菊尔:我其实是不打算跟我父亲来美国的,因为那个时候我已经上大一了,当时是寒假,有个舞会,我非常想去,我人生中从没有去过这种正儿八经、像电视上那种穿小礼服的舞会,我非常想去。我父亲就跟我说,这个寒假你跟老爸一起去美国吧,你可以去待两三个星期,看看美国是什么样,看看你喜不喜欢,说不定将来可以去出国深造。我是拒绝的,完全不感兴趣。我说不,我要去参加舞会。我父亲软磨硬泡,说我这一去,少说一年,多说要两年,你都要见不到你老爸,你难道舍得吗?后来我被他软磨硬泡,道德绑架,最后才同意跟他一起去,我们一起去申了签证。从头到尾我都是不情愿的。我们2月1号才开始收拾行李。因为家里经常随时有警察出入,他们经常会来吃饭喝茶,突然间就来了,甚至有时候睡在那里,我们怕提前收拾行李,他们会发现我们要出国,所以我们直到2月1号才去收拾的行李。当时我母亲都不知道我要出国,我觉得没什么大不了,我可能出去也就是两个星期嘛,回来再告诉她就好了,所以我就同意了我父亲的提议,不跟我母亲讲这个事。

2月1号收拾完行李,我们吃了个晚饭,我的继母做了个非常好吃、香喷喷的拉条子,我印象非常深刻,我最后一顿在家里吃的饭。飞机是10点或者11点,我们是凌晨3点出的门。为什么凌晨3点就出门了呢?因为我父亲当时说,哪怕楼底下有警察,哪怕有便衣,凌晨3点他们可能在打盹,想不到我们会大半夜出门,可能不会跟踪我们的。我当时还觉得,我父亲有点多疑。我们凌晨3点打了一个的士,就去了机场,一路特别顺快。我就说,你看,你想多了吧。我爸说,你看,我说的对吧,凌晨3点出门,这些警察就是在睡觉呢,他们不会跟着我们的。后来我们到机场,去托运拿登机牌,我父亲都一直东张西望,就怕警察突然之间出来,说你们不能出境。我们一切都特别顺利,还过了安检,我父亲终于大呼一口气,说太好了,我们现在要过海关了。

我们排了两条队,到过海关的那一刻,都一点问题都没有。我的那条队过得比较快一点,到我那儿,可能就几十秒,他们刷了一下,一分钟之内就允许我过了。我就在对面等我父亲,看着我父亲那个队继续排。到我父亲的时候,花的时间不是几十秒一分钟,而是至少十分钟。然后我就看到那个海关的女官员开始打电话,一直拿着我父亲的护照,盯着他的护照。我父亲就在那里说,为什么要等这么久,我们要赶飞机,为什么要等这么久?没过多久,她打完这个电话,我印象不太清了,但至少有四到六名机场的安保人员就到了,他们穿着有点像特警的那种黑色衣服,就开始拉扯我父亲走,非常粗暴。当时对我冲击力非常强,因为我从来没有见过任何一个人对我父亲这么粗暴。我从小生长在民族大学校园,见到都是我父亲的学生,他们对我父亲尊敬有加,其他老师,甚至我父亲曾经的老师也都对我父亲尊敬有加,我是第一次看到有这么多人对他这么粗暴无礼。我很惊讶,不知道到底发生了什么事情,但是没有人理我,也没有人给我解释到底发生什么,我只能自己去找他们。我就跟上他们,问你们把我父亲带去哪里。他们发现我是他的女儿,就拉着我一起走了。

2. “我宁愿你在美国扫大街都不要留在中国”

菊尔:我们就被关进了一个小屋子,有一名穿着警服的警察坐在小凳子上看着我们。那个小屋子应该是打印室,非常小,里面只有两个凳子和一个打印机,我们就在那里坐了可能好几个小时。我们是凌晨三点离开了家,到机场的时候,可能也就四点钟,从四点钟到起飞中间好多个小时,我们在那个房间。一句话不让我们说。我父亲就说我们有正规的登机牌,有签证,所有东西都是合法的,为什么我们现在要被非法带来这么个地方,我需要打电话,我要跟我的律师联系。他们就说,你要等。直到那位海关女官员拿着我的护照回来说,你可以走,你爸不可以走。那对我是再一次冲击吧,就是我父亲和我要被迫分开这一点。我当时第一个反应就是拒绝,我说那我不走。她说你可以不走,但你想走的话,你可以走,你的飞机马上就要起飞了。我父亲当时就说,我觉得你得走,你想走吗?我说我不想走。他又问我,你想走吗?我说我不想走。他又问我你想走吗?他说你为什么不想走?对我来说,我父亲当时问我的那个问题是个非常奇怪的问题,有点滑稽。我就说现在这种情况下,你难道希望我去一个人去美国旅游吗,我去美国一没有学上,二又不是去工作的,三我又不会语言,四我又没有认识的人,我去的唯一原因是你要去,但你不去的话,我为什么要去呢?就在这个时候,我和我父亲还在辩论,那位女官员开始不耐烦,一直问你走不走,你不走,那我就把这个撤销了。我父亲就开始推我说,你得走,这可能是你最后一个机会了,我宁愿你在美国扫大街,也不愿意你留在这。

侯芷明:他用很凶的话,说我命令你去,你必须去。他的女儿后来告诉我,她是上飞机了,坐飞机的时候,一路掉眼泪,一路哭,哭着到美国。因为她从来没去过国外,什么都不知道。Elliot Sperling(注:史伯岭教授,美国著名藏学家,历史学家)去接她,Elliot Sperling 变成了她的第二个爸爸,帮助她学英语,上课,上大学。但是后来又发生了一个灾难。Elliot Sperling 单独居住,有人发现他在家去世了。人们没注意,因为他没来参加一个会议,所以大家怀疑他怎么不来,(才发现他去世了)。菊尔那个时候可能大概20岁,又失去了一个父亲。但是这个女孩特别有力量,特别有勇气,她还是继续生活,继续赚钱。她每个周末都做饭,给所有的学生做,他们都喜欢她的新疆菜,就这样生活,赚一点钱,学习。

3. 目睹父亲被警察抓走, 年幼的孩子心中留下创伤

菊尔:我觉得我父亲当时完全预料到了,他这次被抓可能和以前几次被关是完全不一样的。他当时可能预料到了,这可能是我们家里人最后一个站在自由土地上的希望吧,所以我父亲逼着我离开了那间小屋子,逼着我上了飞机,我就莫名其妙来到了美国,在我开始就拒绝的情况下,18岁来到美国。别人出国,要么是先学习托福,要么是先学习雅思,我两个都没有。我以前学的是阿拉伯语,对于我来说,英语是高考之后就不用再担心的事情了,结果又要重新学这个语言,重新建立一个环境,又开始重新去交际等等,每天担心我家里人身上到底会发生什么事情,在我父亲身上会发生什么样的事情。

我到美国的那一刻就去主动联系我父亲,前几天,我父亲是没办法联系上的,我就很担心他是不是被关押了。两三天之后他被放回家,开始被软禁。后来的事情你们也知道了,2014年1月15号,我父亲被从家里面带走。当时我父亲和我两个弟弟在家里面睡午觉,那个时候他也没办法教课,所以他天天就待在家里面,看我两个弟弟,我继母是在上班。我两个弟弟,一个小的才三岁半,大的七岁,在他们两个小孩面前,我父亲被非常粗暴地带走了。当天发生的事,到现在对我两个弟弟来说,都是一个非常大的阴影。我自己是没有亲眼目睹,但是我知道我大弟弟心里受到创伤非常大,甚至他心脏也出现了问题,在学校也非常struggle。我一直觉得很对不起我弟弟,因为我是我们家唯一一个逃出来的。如果两个弟弟当时跟我一起出来,他们肯定现在生活会好很多,起码会安全无忧很多。对于这个事情,我一直很内疚。

4. 把伊力哈木的名字介绍给世界:“萨哈罗夫奖”

旁白:伊力哈木被捕的时候,世界还不知道他的名字;欧洲议员们,甚至都不知道新疆在哪儿。在很多人的努力下,国际社会终于知道了伊力哈木,和他曾为民族和平所做的一切。

2019年12月18号,欧洲议会向伊力哈木颁发了“萨哈罗夫奖”,菊尔代替她父亲领奖。这个奖设立于1988年,名字来自于前苏联物理学家安德烈・萨哈罗夫。这位物理学家因反对斯大林独裁而遭到政治迫害。

侯芷明:一个是曹雅学,最重要的人物是曹雅学。曹雅学住在美国,积极发表很多有关中国发生的事情的文章,而且她比较注意人物,所以她做很长的访问,那些律师,那些就是被判刑的人,或者在积极做事的人。有一次她路过巴黎,到我家里来,跟我讲伊力哈木的事情,我们在一起讨论。她说我们必须做什么。我们两个人决定必须到欧洲议会去呼吁。第三个人是Anver Can(注:自由欧洲电台退休记者安瓦江,维吾尔人)。我们是90年代认识的,因为我们两个经常参加一些国际会议,在布鲁塞尔,或者在瑞士。他当然是呼吁新疆的人权,以前已经有问题,但是没有现在那么严重。他那个时候说伊力哈木是最重要的,必须要告诉大家有这么一个思想家,他的目的是,现在我们新疆维人和汉人之间的关系不好,我们对将来一代应该做什么,所以我们两个人经常用英语讨论这个问题。他住在德国。参加那些国际会议的也会有很多中国人,有魏京生、蔡崇国那些积极的民运分子,所以我跟他说没问题,我们直接跟蔡崇国去讨论这个问题吧。我记得这个会议是三天的会议,第一天蔡崇国说我现在没空,我有很多会议,第二天也就这样,第三天我就拉他,我说你必须跟我们吃饭。我很吃惊,因为吃饭的时候,蔡崇国好像没有热情的反应。他最后说,你这个培养新一代那种好的感情的计划,是做不了的。我很吃惊,因为那个时候我还是可能比较天真吧,我以为什么都能试试看,不一定能成功,但是起码可以开始。但是蔡崇国看中国政府和中国共产党的素质看得比我清楚,他知道是做不了的。

Anver特别失望。伊力哈木被抓的时候,他马上建立这个Ilham Tohti Initiative,就在慕尼黑,请我跟他一起进行活动。所以我们最初是三个人,曹雅学,他,和我,后来还有Elliot Sperling。Elliot Sperling是一位非常优秀的汉学家,他非常理解西藏和新疆,原来跟伊力哈木好朋友,他去北京的时候经常跟伊力哈木见面。伊力哈木和他的女儿准备离开北京到美国去待三个月,就是因为Elliot Sperling在Illinois,请伊力哈木・土赫提到大学去演讲。从那个时候起,我们又有一个人帮忙,他是一个比利时的NGO在欧洲议会工作的人,所以他帮助我们联系这些欧洲议会的人。第一次是曹雅学,Anver和我去。我永远记得,曹雅学去见这些人,马上开始说话。我说,我们在这儿给你介绍伊力哈木的情况。99%的人都不知道伊力哈木是谁,都说,我们听你说。差不多说完后,曹雅学又说,如果我们不说话,谁说话。然后她开始哭,说我这个中国人必须救这个维族人的命,因为他的情况,我都不能忍受。她真的又有感情又有能力又有知识,而且有一个很重要的特点,她的中文非常好,英语也非常好,所以她什么都会翻译,帮助我们提供很多材料。原来伊力哈木写过的文章,通过她非常积极的工作,我们得到了很多材料。

我们去欧洲议会,去布鲁塞尔,或者是去斯德拉斯堡,都去过,我不知道我坐过火车坐过多少次。有意思的是,可以说九个月之后,没有一个议会会员不知道伊力哈木是谁。我们组织了很多会议,很多新闻招待会,而且直接跟一些欧盟的议会会员(联络)。一个是我非常喜欢的人,他的姓挺好听,Kyuchyuk (注:Ilhan Kyuchyuk,欧洲议会议员),是一个保加利亚人,他当时是最年轻的议会会员,我们之间有非常好的工作联系。他总是愿意帮我们组织一些跟别人见面。我问他,你对伊力哈木・土赫提为什么那么热情?他是一个保加利亚的少数民族,这个民族是讲土耳其语,在共产主义之下,这些人就受过特别大的压迫,不能用他们的语言上课,也都得改自己的名字,他自己出生时的名字在学校里不能用,所以他非常理解少数民族被压迫的感觉。他对伊力哈木・土赫提的同情是巨大的。我去年12月份又跟他一起吃饭,我们一起互相安慰,说大家继续奋斗,有时候需要见面,再做联系。我们之间的这种友谊、热情和合作的那种气氛是非常好。

伊力哈木是2019年得到萨哈洛夫奖。我们努力的目的就是要让他得到这个奖,为什么,因为萨哈洛夫奖的影响非常大。如果注意的话,你可以发现很多得到了这个奖的人,以后会得到诺贝尔和平奖,所以这是第一步。同时因为欧洲议会有那么多人(支持我们),通过努力,伊力哈木得到了很多奖。欧洲议会的liberals发了一个奖,瑞士的一个基金会也发了一个奖,还有捷克的哈维尔基金会也发了一个非常重要的奖。他们在布拉格还立了伊力哈木・土赫提的一个像。每次哈维尔发奖的时候,还会请Anver Can去参加,替伊力哈木・土赫提去说话。还有一个欧盟的特别的和平奖,他也得到了。这些奖项的最大影响就是让很多人记住(他)。你如果看Wikipedia,都写得很清楚,每一年什么人得了什么奖,150年后还可以查,还可以知道当年那个人得到了那么多奖。2015年的时候,人们还不太清楚新疆在哪。我记得我们的一个外交部部长,有一次他想提这个话题,但是他不知道维族人怎么说,我们维族人说Ouïghours(注:法语“维吾尔”的意思),他不知道这个名字,就叫他们Yaghourts,就是法语的酸奶,所以全法国人都笑得不得了,但这就说明问题,当时大家连Ouïghours这个词都不知道。我们在欧洲议会、法国议会有很多支持,有一位特别重要是Raphael Glucksmann。Raphael Glucksmann很会用电脑,很会跟年轻人联系,所以他对年轻人有很大的吸引力。他跟一个住在巴黎的维族女士Dilnur Reyhan合作,影响非常大,过一年之后,所有的高中学生都知道维族人的情况,现在有那么多人被送到集中营,被强迫劳动等等。在法国,有关新疆的认识从0到了90%,特别是在年轻人之间,变化非常大。

5. 用维吾尔人的声音讲述自己的故事:纪录片《噪音与杂音》

菊尔:2018年底开始,我就参与了这个纪录片摄制process。我们花了四年半的时间制作了一个纪录片,叫All static and noise,《噪音和杂音》。我们去年编辑完成,开始去不同国家不同城市去放映。这个纪录片很大一部分是有关于我父亲的,以我父亲的故事作一个起点,连接到其他人的故事。有很多集中营幸存者的故事,在集中营里的我父亲的学生,还有很多在挪威、在土耳其的不同的维吾尔人,有家里人过去被抓捕,还有现在家里人还在被关押的维吾尔人。我们有去采访他们,并把他们的故事放入这个纪录片中。我们这个纪录片是在37个不同城市拍摄的,包括7个国家,因为我们觉得,我们不能只就是提供一种维吾尔人的声音,我们需要提供不同维吾尔人的声音,没有一个人可以去代表全部族群,所以我们尽量去提供不同的声音,不同的观点,和不同的故事。

很多纪录片、电影都喜欢要一个西方人的声音、主角或者英雄。我们这个纪录片没有英雄,也没有西方人的声音,整个叙述都是由维吾尔人来完成的,所有维吾尔人的故事,都是通过维吾尔人的口诉说,没有任何其他人的转述。这个纪录片并没有一个结局,因为维吾尔人受到的迫害还在持续发生中。但是我们在结尾用了一个艺术性的形式来表现希望的存在,因为我们希望这个纪录片可以让维吾尔人感受到希望,能让汉人感受到希望,也可以让全世界各地受到压迫的人都感受到希望。This is not the end,我们可以自己写我们的结局,我们可以自己去改变我们的结局,所有的事情都是可以有希望的。

侯芷明:从2018年开始,我们逐渐了解被强迫劳动的维族人的情况。习近平要求建立那么多监狱,有这些卫星来的照片,我们都能看到在整个新疆地区到处都有这种集中营。大家看到这些,几乎可以说都不相信自己的眼睛,因为这个是法西斯的做法,是纳粹式的做法,纳粹时代也有这种集中营,对欧洲人来讲,看到现在世界上又发生了这种现象,一个种族压迫另一个种族,我们觉得这个是不可思议,不属于现代世界的,我们不能接受,不能允许。可惜的是新闻题目变得很快,后来有乌克兰战争,现在谈维族人的情况谈得很少。

6. 拒绝遗忘每一个普通的维吾尔人

旁白:在黄章晋所写的《再见,伊力哈木》一文中,他记录了他跟一个年轻的维吾尔小贩的交流。他写道,“10月份从深圳回了趟老家,出了火车站,路过一位在屋檐下躲雨的维吾尔年轻人的小摊时,突然灵机一动,冲着他说了声:yahximusiz(你好)!他眼睛里立即跳出热情喜悦的火花,为我翻烤羊肉串时,话格外多,汉语。其实,普通人时刻关心的是讨生活,民族意识、情绪,他有,可现实更是现实,所求不多,一句“yahximusiz”、“rahmat”已足够要人惊喜,因为他们平时听到的,不是恐怖分子就是小偷。有一天你会和我一样认为,这不公平。”

采访中,菊尔告诉我们,她希望大家多去读书,不要只读汉人写的,也不要只读维吾尔人写的,健康的社会不应该只有一种声音。去交流,去沟通,不要让政治权力垄断了对一个族群的叙事。

侯芷明:现在我们习惯了中国政府会给那些知识分子判无期徒刑,但是当时没有那么多新疆人入监狱、判刑,而且判那么重的刑,所以他被判无期徒刑引起了全世界的反应。很多人开始呼吁,但是遗憾的是我们世界的新闻太多,所以呼吁之后也没有什么消息。

菊尔:我那天参加那个中文活动的时候,我就跟大家说,大家应该多读,多读书,不要只读一方面的声音,不要只读汉人的声音,也不要只读维吾尔人的声音,不要只倾听一种声音,因为我刚刚有提到嘛,一个社会应该有多种声音,只有一种声音的社会是非正常,是变态的社会。我接触到了很多汉族朋友,无论他们是支持维吾尔也好,不支持也好,他们的很多见解有点过于狭隘了,有点过于局限自己的那一个圈子以及自己的那个观点。我觉得去了解不同的角度、不同的观点是非常重要的一个事情,It helps to make it more nuanced(大意:有助于更加细致地了解问题)。

我们刚刚也有提到,我们不应该让中国政府得逞,让他们继续妖魔化人权捍卫这个行为。你去捍卫你自己的人权也好,其他人权也好,不是你不爱国的表现,不是你不爱党的表现,不是你极端的表现,也不是你仇恨的表现,而是应该是爱的表现,我们不应该让中国政府成功扭曲这些概念。如果我们允许中国政府继续这样,允许其他人继续这样,慢慢的这就会变成一个事实了,那么某一天不论是维吾尔人也好,其他民族也好,你只要是捍卫人权,那就代表你是极端和暴力的,这种思想是非常危险的。社会就是完全被奴役化的一个社会,我觉得是个很悲惨的事情。你在别人去闭住你的嘴的时候,你自己已经封住了你的嘴、你的脑和你的思想,那你就是你自己最大的牢笼,你的身体没有被关进一个监狱,但你已经给你自己的思想和心判了无期和死刑,我觉得这是一个非常伤心的事情。

每一个维吾尔人,就跟世界上其他任何民族的人一样,我们的血不比你的红,我们的血也不比你的黑,我们的心脏不比你大,我们的心脏也不比你小,我们的眼睛可能稍微大一点,开玩笑的,但是我们所有人fundamentally都是一样的。我们里面都是五脏,我们都是人,我们都有两条腿,没有一个人比另一个人更加高尚,更加重要,或者是分量更重。到头来每个人想要的就是活,活得像个人,活得有尊严。无论维吾尔人也好,其他族裔也好,我们现在做出的就是为了活的抗争,因为现在维吾尔人已经连像人一样活的权利都没有了。

7. 维吾尔人的自由和汉人的自由,紧紧相连

菊尔:今天的听众,你们在听到我批判不同的民族政策,中国政府的行为,如果你的第一反应是be defensive,想要去辩解说,可是明明是维吾尔人有这种待遇、那样待遇,那我觉得挺悲哀的,我觉得今天这个podcast你可能没有真正在听。因为我们不是在去讨要更多,也不能说讨要,我们在诉求我们应得的,你应得的东西和我应得的东西是一样的,我并没有比你得到的多,但我不应该比你得到的少,这个事情我希望大家能多想一想。如果维吾尔人得到的东西真的是那么多的话,你觉得维吾尔人会到今天这个地步吗?用算术,Math is a math question,这个世界所有的东西都是平衡的,有行为就有结果。如果维吾尔人真的受到这么多优待的话,今天还会有上百万维吾尔人受到这么大的迫害,这么大的侵压?

不一定所有维吾尔人都会有这种思想,不是所有维吾尔人都能够满足于中国政府完善自己的承诺,以及自己的法律,但是哪怕有些维吾尔人有更多的诉求,那也不代表他们要求的是比汉人所得到的更多的。我觉得以现在政治情况下,维吾尔人的人权被尊重,和汉人的人权被尊重是息息相关的。如果汉人不去加入到这个斗争的团队里,那么维吾尔人能获得免于迫害的自由,其实是非常难达成的。疫情是非常典型的例子。无论是绿码追踪,防止你出门,还是那些摄像头去跟踪,都是在维吾尔人和藏人身上已经尝试过一遍,测验看看有没有好不好用,才开始普及的。不然中国政府怎么可能在短的时间下,能大面积的去跟踪,去针对这么多人呢,对不对?其实都是因为他们已经有过经验了。就像我刚刚说过了,我们没有一个人比另一个人更珍贵,我们大家都是一样的,也希望我们在探寻人权和平权的这个道路上,不要排除其他族裔,其他群体。

8. 结尾:维汉和平——伊力哈木的采访录音:“把我埋在新疆”

伊力哈木:我并不认为汉民族是我们的敌人,哪怕在两个民族发生仇杀的时候,甚至发生民族屠杀的时候,我也会呼吁汉民族应该是我们的朋友,我也会说出我们应该成为朋友,而不是敌人。但这个国家什么事都会发生,所以你都会随时有准备,你没有想过的很残忍的事情会在你的家庭,你的身上(发生)。我也有疑虑,到时候把我污名化,比如说我卖白粉,说我卖武器,说我组织过暴力,是恐怖分子,说他去过拉登的基地,他是拉登的人,是美国的特务,是热比娅的人,是世维会的中国的(代表),我不知道,反正各种东西(污名)。所以很多东西无所谓,勇敢地面对。第一,当然我是很希望到时候是依法处理。二,很希望不要有影响汉民族的事件,仇恨的事件发生。我不希望没有维吾尔人的声音,汉人的声音,理性的声音。这是我对汉民族的期望,对我民族的期望,对我们两个民族的期望。第三,哪怕要出现死亡的事情,把我埋在新疆。

感谢收听本期拒绝遗忘,希望大家可以持续关注伊力哈木・土赫提的案件以及其他被迫害的维吾尔人。

低音是一家非盈利的独立媒体,我们发出时代的低音。为那些被忽视的社会人群和议题发声,用不一样的方式和这个世界相处。

文章来源:低音

没有评论:

发表评论

注意:只有此博客的成员才能发布评论。