从监狱出来以后,卢昱宇最常做的三件事是学英语、锻炼身体和“晒太阳”。

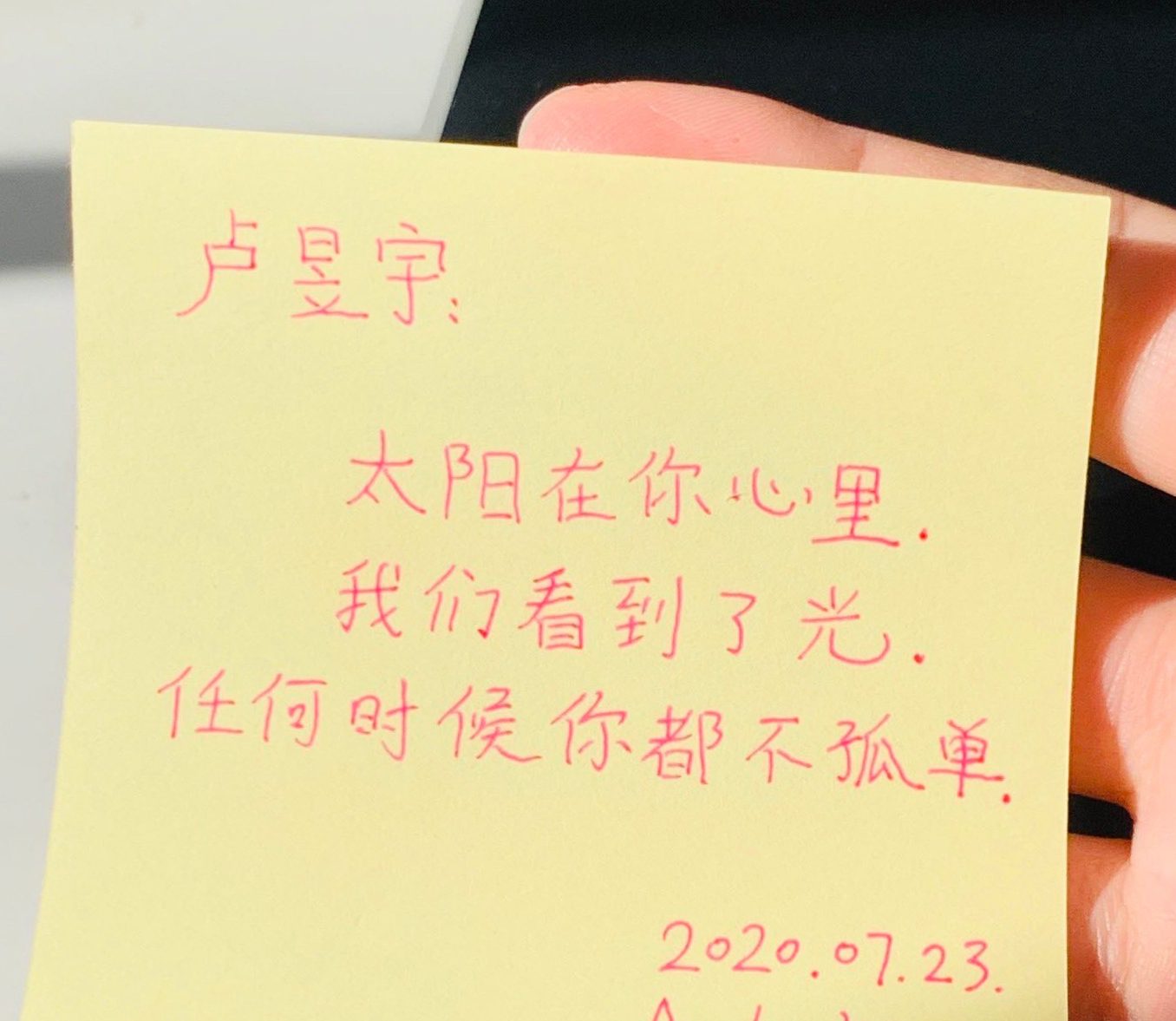

“晒太阳”并不是真的晒太阳。监狱服刑期间,卢昱宇收到了一张匿名的明信片,上面只写了四个字:“多晒太阳。”出狱后,他想找到写这个明信片的人,就将它拍照发到了Twitter上,结果被转发了很多次,关心他的人们也开始用纸和笔写下了给卢昱宇的话,然后拍照私信给他。

“多谢你的付出。茫茫大海里微弱的光对其他灰暗的小岛也是一种耀眼的光芒”、“与其说这封信是写给你的,不如说是写给我的痛苦和良心……”、“我们一起期待天亮吧,太阳会出来的。”……

这些相片也被他发到 Twitter 上,标签就是 #晒太阳。

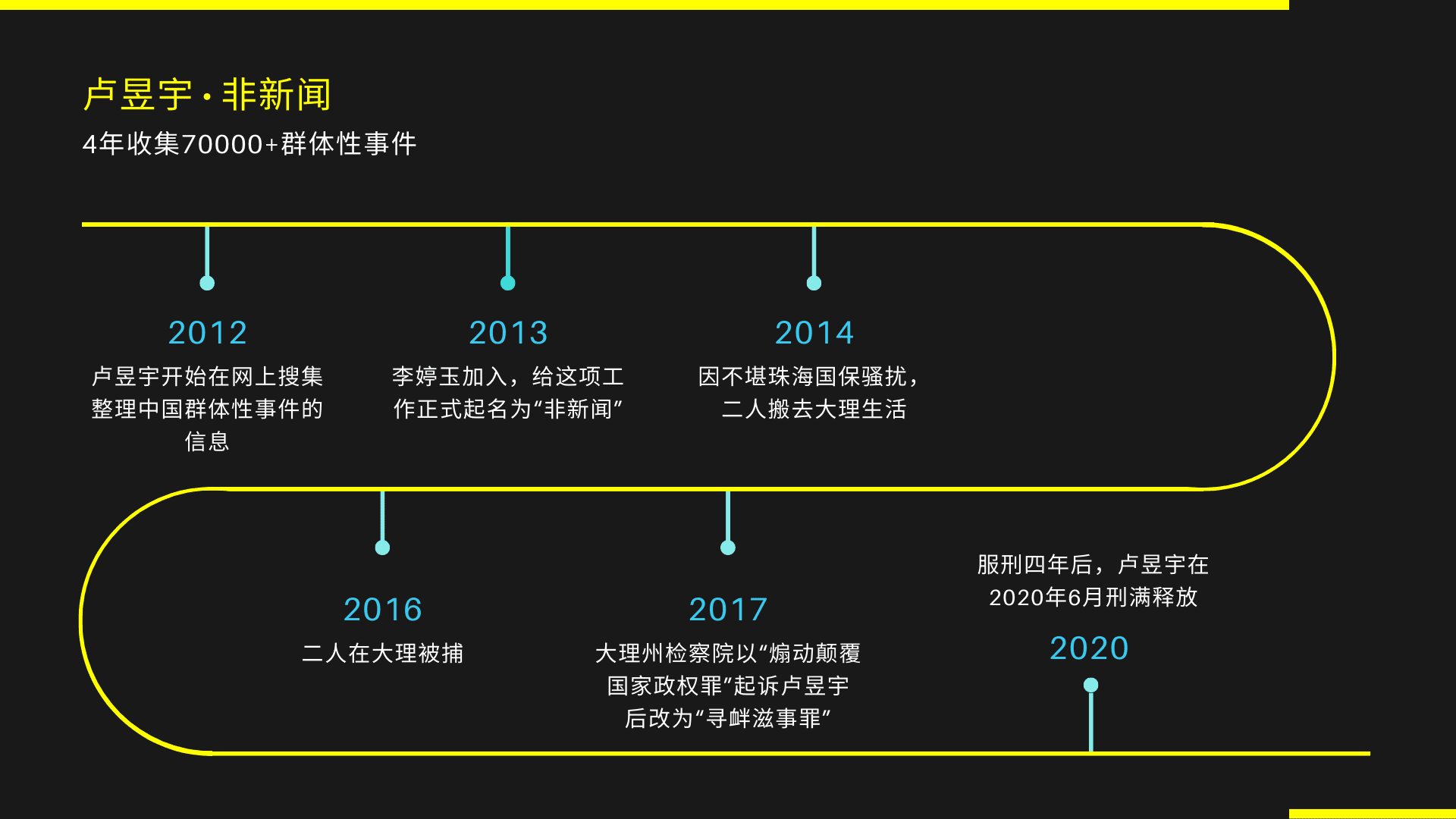

2016年6月15日,卢昱宇和当时的女友李婷玉被中国当局以“寻衅滋事罪”逮捕、起诉,后被判入狱四年,李婷玉也被判刑两年、缓刑三年,而定罪的依据,是他们在网上发布的八条消息。

他的统计,不可替代

从2012年开始,卢昱宇就在网上搜集整理中国群体性事件的信息,在对事实进行基本核查后,再发布到博客或社交媒体账户上,并且每个月也会发表一篇文章,对当月群体性事件的数量、类型等进行统计分析。直到被捕,他一共记录下了七万多起群体性事件,内容涉及到警民冲突、罢工、环保抗议、业主维权等等。

中国官方从2008年开始就不再对外公布任何群体性事件的统计,尽管卢昱宇并非来自新闻媒体或学术系统,他发布的数据基本成为了外界了解中国群体性事件的唯一渠道。

不少研究者会基于他的数据进行研究,当时在普林斯顿大学、现任香港科技大学助理教授的张涵(Han Zhang),和斯坦福大学的潘婕( Jennifer Pan)就曾利用他所收集的数据开发出了一个自动化识别社群媒体上群体性事件的算法;香港劳工组织“中国劳工通讯”也对他的数据进行了视觉化呈现,制作成了“中国劳工地图。”

“无论对我这个社运研究者,还是所有关心中国维权事件的人来说,卢昱宇这一统计的意义都不可替代。”学者吴强在一篇文章中写道,“须知,中国政府从2008年以后就停止发布每年的‘群体性事件’统计,而这一抗争趋势从最早公布的1994年的10000起10人以上规模的抗争,逐年递增,2003年58000起、2004年74000起,2008年估计超过10万。其中的千人规模以上抗争,只留内部掌握,并不公布,媒体只能从公开报道和互联网的零星报道中获知,缺乏连续统计。对社运研究者来说更是辛苦,通常只能依据有限的纸媒报导进行趋势追踪,而纸媒报导受宣传口径和政策变动影响极大。卢昱宇依据新媒体收集、统计到的抗争事件,表面上远远低于官方十年前的群体性事件规模,却是外界能够连续参照的唯一独立来源。”

他的愤怒,潜入网海

1977年,卢昱宇出生在贵州遵义的乡下,父亲在80年代下海做生意,少年时期他的家境在当地都算得上殷实。也正因为此,他很早就接触到了摇滚乐,也在摇滚乐的叛逆精神中,开始了最早的思想启蒙。

卢昱宇说,他从小性格就很叛逆,在成长的过程中,越来越感到压抑和愤怒,“但那个时候不知道自己压抑和愤怒的根源是什么。”

后来,卢昱宇考入贵州财经学院攻读政治经济学,但因打架被退学。之后他开始了漫长的打工生涯,做过建筑工、网吧网管、水管工、仓库管理员等职业。

“打工的时候觉得自己很痛苦,有种很强的被控制感,后来到了2011年上微博,才知道有艾未未、陈光诚这些人,也才知道了自己想要追求一种什么样的生活。”他说,自己真正的思想启蒙是在2011年。

2011年,温州的动车追尾事件震惊全国,民间舆论对官方的调查结果全面声讨。同年,网友发起活动去探望被软禁的维权律师陈光诚,而行动主义艺术家艾未未也在这一年被指偷税被要求缴纳巨额罚款,并发起向网民借钱行动。

卢昱宇对这些刚刚兴起的公民运动很有兴趣,不过“开局”并不顺利。“记得有一次看到有人说要去临沂(编注:陈光诚软禁的地方)放礼花,我就说了句,去北京吧。结果国宝第二天就来了,那是我第一次被喝茶。”

2012年,他又在做了一张写有「要求官员公开财产,把选票还给我们」的横幅,在上海最热闹南京路进行了一次快闪,结果不仅被公安行政拘留了十天,还从此被盯上,四处被警察驱赶,直到在维权人士吴淦(网名“超级低俗屠夫”)的帮助下,才在福州安定了一断时间。

“这种举牌抗议的方法除了能够锻炼自己的勇气以外,实际收效非常有限。”卢昱宇反思。2012年,中国又发生了一些较大型的群体性抗争事件。当时的中文互联网管制也并不像现在这么严格和精致,在搜索这些抗争信息的时候,卢昱宇又发现了许多小规模的、不太为人所知的抗争信息,从小就有收集爱好的卢昱宇,就想到把这些收集到的抗争事件都记录下来。

2012年10月,在打工的同时,卢昱宇开始了群体性事件的搜索和整理工作,并会把搜集到的信息发布到微博上。微博因此常常被删号,“(注册过的微博账户)应该接近一千个吧。一开始自己注册,后来也用虚拟号码注册过,但最后需要的数量太大,就直接在淘宝买了。”

相比于线下抗议,卢昱宇认为线上记录对自己更合适,“我性格内向,不喜欢社交,用这样的方式做记录可以不用和人打交道。”但在工作中不用怎么和人打交道,并不意味着就和外界断了联系。虽然屡次被删,但找到他的“转世”账户并不难,它们通常都是以 dark 打头,头像也都是一样。时不时,微博账户也会收到表达鼓励和感谢的私信,李婷玉就是看到卢昱宇发布的消息之后和他联系上的。

Jane与非新闻

李婷玉,卢昱宇的“同案犯”,他称呼她为Jane。他们最后一次见面,是两人一同被捕那一天。

2016年6月,“到了快递站,Jane进去取快递,我就在过道外面的公路上等她。突然几个男人围了过来,之前我曾无数次想象过这一天到来时的情景以及该如何应对。但一切发生得太快,来不及反应、来不及恐惧,我被反扭着双手押进了旁边的一辆黑色轿车上,被戴上了黑头套。我想也许他们还不知道 Jane 在淘宝站里面吧———这想法太幼稚了。她被好几个女警押着从淘宝站出来,一边大声喊着我的名字,一边被押上了另一辆轿车。”

卢昱宇和李婷玉的第一次见面是2013年。

2013年6月,卢昱宇辞去了工厂的工作,开始专职做信息搜索。因此收入也变得很不稳定,卢昱宇有一次发帖说不想再继续做这件事了,李婷玉看到后,说要访问他,希望让更多人意识到统计群体性事件的重要性。

李婷玉当时还是中山大学英语专业学生,对社会议题非常关注,也参加了2013年初的南周新年献词事件的抗议。

“Jane私信我说她对我搜索出来的资料很感兴趣,觉得对社运研究很有用。我们就有一句没一句的聊。”

“我们每天都要聊很久,有一次 Jane 突然说,其实我去年年底就开始看你微博了,还看过你的 QQ 资料。很自然的,我们就开始恋爱了。”

李婷玉加入之后,给这个收集群体性事件的项目起了一个名字——非新闻。她并没有解释为什么要起这个名字,但卢昱宇猜测,起这个名字是他们搜集的这些内容,都是在媒体上不会看到的新闻。

每天删邮件的大理隐形人

两人在珠海生活过一段时间,但因不堪被国保骚扰。2014年,卢昱宇和李婷玉决定一同搬去了大理。

他们在大理的生活很简单。卢昱宇性格内向,不喜欢社交,在大理后他过起了“隐形人”的生活:不用手机也不用任何社交软件。两个人的生活开销,基本是靠网友的捐款来支持。卢昱宇也很注意保护捐助者的安全,“为了不连累到那些一直默默支持我的朋友,我养成了每天删邮件的习惯,也从来不去查看谁给我汇了钱,汇了多少。”

这种单调的生活方式,有的时候也令人感到难以忍受。“有一次 Jane突然和我说,卢昱宇,我想交些朋友,我在大理一个朋友都没有。我无言以对,也许这种生活对她来说太过于枯燥了。我在大理本来是有几个朋友的,但到大理后从来没有联系过。一是有点社交恐惧,二是时间不够用。”

当开始全职做这件事后,卢昱宇每天都要在信息检索上投入超过8个小时的时间,节假日也不休息,“因为很多信息错过了之后可能就再也找不到了。”

虽然每天要处理大量信息,但卢昱宇还是坚持在发布之前对相关信息进行事实核查。他也有遇到过虚假信息,通常是拿旧图冒充最近发生的事件,对他来说辨认真伪不难。此外,他也会进行交叉求证,一般都会找两个或以上的信源佐证,他还经常通过发私信和打电话的方式找发布者进行求证。

正因为这种严谨,很难找到证据定他的罪。最后只从七万多条信息中找到了8条因和政府的表述不一致,而被认定是“虚假信息”的证据。

“我的刑期应该是35000年”

虽然在大理过着“隐形人”的生活,但卢昱宇并没有真正觉得安全过。2015年开始,微博账户只要以“dark”打头就会立刻被删,还经常收到一些很奇怪的留言,种种迹象都让他感觉有点不对劲。“对于监狱,我早有准备,也有预感,只是一直避免和 Jane 谈论这方面的事,说了只会增加恐惧,并不能改变我们的命运。”

2016年6月,恐惧成为现实。

被捕后,他被带往公安局和看守所。被捕三、四个月后,检察院的工作人员才又开始找他谈话,希望他认罪,同时表示,如果愿意更换律师和认罪就可以不走审判程序。但卢昱宇坚决不认罪,在接受德国之声的采访时候,他说:“做了这么多年,如果我认罪等于我否定自己,等于把自己的信念推翻,我觉得这可能会少坐两三年牢,但我出来之后肯定会后悔。”

在劝说认罪无效的情况下,2017年3月,大理州检察院改以“煽动颠覆国家政权罪”起诉卢昱宇,最高可以判无期徒刑,但卢昱宇仍然拒绝认罪,“那时检察官每半个月就会来找我一次,说这是最后一次机会,如果我不认罪就会判我很重。”

由于证据不足,检察院又改以“寻衅滋事罪”起诉卢昱宇,罪名成立,获刑四年,定罪的依据,就是那8条微博。卢昱宇不服判决上诉,但案件二审维持原判,“审判长最后问我有什么要说的,我说这些年我差不多记录了7万起各种各样的群体事件,按照你们8条微博判4年的标准,我的刑期应该是35000年才对。旁听席上一下就炸锅了,萧律师和王律师也笑了起来,审判长面无表情的宣布庭审结束,我又被带回了看守所。”

四年的刑期,卢昱宇在看守所度过了1年4个月,在监狱度过了2年8个月。“看守所和监狱的条件都很差,在里面基本吃不到什么油荤,所以常常都会感到很饿,”在监狱时,每天基本六点就起床,一直要劳动到晚上六点,然后集体看新闻联播——这也是在监狱中了解外界信息的唯一渠道。

由于和外界信息基本是阻断的状态,卢昱宇说自己在被关押的四年里对很多事情都没有太多判断力,而且意志也很消沉,每天都会感到非常压抑。尤其是在监狱中,所有的犯人对狱警都是毕恭毕敬,“每个人被驯化成一个机器”,自己和周围的环境格格不入。

卢昱宇在服刑期间患上了抑郁症,他试着找过狱警反映,狱方也找了负责心理咨询的女警来来过两次,还做了心理测评,但没有什么解决办法。他曾要求自费在外面找一个心理医生,但最后也不了了之。

石头虽然坚硬,可蛋才是生命

今年6月,卢昱宇刑满释放,但抑郁的症状还一直伴随着卢昱宇。

“因为被确诊重度抑郁,我现在每天都定时吃药与锻炼身体,花点时间学英语跟看书,能做的也大概就这些。”

但在不久前通话时,他说自己的状况已经比刚出狱时好了很多,原因是前几个月在全国各地旅行了一圈,也见了一圈朋友。但很不幸,他仍没有完全的行动自由,尤其是在一些“敏感时间”,今年十一,正在广州旅行的他被当地国保发现,并被遣送回了遵义。

就在卢昱宇出狱的前几天,中国国务院新闻办公室发表了《抗击新冠肺炎疫情的中国行动》白皮书,外交部发言人华春莹称,“中方发表白皮书绝不是为了辩护,而是为了记录。因为抗疫叙事不能被谎言误导玷污,而应留下正确的人类集体记忆。”

文章来源:光传媒

没有评论:

发表评论

注意:只有此博客的成员才能发布评论。