2020年12月2日,弦子诉朱军性骚扰案在北京市海淀区人民法院开庭。晚上11时54分,弦子走出海淀区人民法院,用颤抖的声音告诉等在法院外的人群: “我们今天庭审的结果是休庭,我们申请了三位法官回避,以及人民陪审员(参与审理),我们会再次申请公开审理和朱军本人到庭。这就是我现在可以和大家说的信息,谢谢大家!”

12月5日,《常识》采访到了弦子,与她聊了聊提起诉讼以来的经历。与此前走出法庭时的激动不同,弦子还在努力消化着庭审带来的压力。事实上,采访本应在前一天晚上进行,但距离采访时间还有两小时的时候,弦子发来了微信: “很抱歉,但我今天状态实在是很差”。

原本约定的采访开始前,弦子发来微信,推迟采访(图源:孬孬)

由于庭审要求,弦子无法透露任何关于庭审的细节。采访中一连串无法回答的问题,连同着庭审带来的情绪,加剧了弦子的焦虑,让她“觉得很没有安全感”。

弦子的焦虑并非空穴来风。11月23日,海淀法院突然通知开庭,弦子要在十天里再次理好这两年的证据,联络出庭证人,准备自我陈述……而这次庭审距离第一次庭前会议,已经过去了两年。

2018年10月22日,海淀区人民法院就“弦子起诉朱军人格权纠纷”立案。

《中华人民共和国民事诉讼法》第一百三十五条规定:“人民法院适用普通程序审理的案件,应当在立案之日起六个月内审结。有特殊情况需要延长的,由本院院长批准,可以延长六个月;还需要延长的,报请上级人民法院批准”。

海淀区人民法院从未向弦子解释,为何等了两年才开庭审理。弦子在18年初患上的肠胃炎也因为焦虑而再度发作,她没有预料到,当天的庭审会持续十余小时。

但庭外坚持到深夜的人们给弦子带来了意外之喜。开庭前她在微博上只收到了七八条私信,说要到现场支持她。庭审当天,到场的陌生人们坚守到了深夜,井然有序地开展了一次次别样的互助,他们也都有了一个共同的身份——“弦子的朋友”。而这,也是弦子一直以来的倡导:“对于性暴力事件,我们可以行动起来。”

弦子这两年的经历也在印证着这句话。刘猛案、上财案、深圳小强案……她参与了多起性暴力事件的援助,也从一名发声者,变成一名行动者,更因此结识了许多天南海北的朋友。开庭前,这些朋友曾为弦子制作了一条鼓励的视频。弦子由衷地感谢这些朋友:“有大家的支持和关心,我才有公开发声的机会”。这也正如她的微博名——“弦子与她的朋友们”。

回到自己的案子,弦子希望自己可以成为“Me too”中的一个坐标,让人们关注“Me too”与后续的性别暴力事件。比起“弦子是不是女权主义者”的身份争论,弦子更想在实践中践行女权。行动的力量,是她这两年最深刻的感悟。

即便面临压力和焦虑,弦子也做好了准备。庭审的结果对她而言,是一份能被留在历史里的答案。所以即使当下遇到了挫折,她仍坚信真相依然是真相,不会改变。即便是输,她也希望能让更多人看到,让更多人投身于反性别暴力的战斗中。

2018年12月,中华人民共和国最高人民法院将“性骚扰损害责任纠纷”增加为民事案件案由。在2019年1月的第二次庭前会议上,弦子与其代理律师曾向海淀法院提出了“更改案由”的申请。但弦子称“直到此次开庭时才知道申请被驳回了”。

在我们与弦子最后就报道核对事实时,朱军两年来首次对外发声。

12月21日,微博账号“一个有点理想的记者”发布《推开K127那扇门–朱军“性骚扰”案真相调查》一文,文中引述大量来自“警方笔录”的细节信息,声称弦子微博所说同“私下与警方笔录里的描述却出现诸多差异”,警方的DNA检测结果显示“未在衣物中发现除弦子之外第二个人类的DNA”。

该账号并未说明所引述的“警方笔录”来源。按照相关法规,刑事卷宗只有辩护律师或其他辩护人才能查阅,私下透露刑事卷宗属违法行为。该账号还表示其进入了位于央视大楼的事发化妆间,接触到核心目击者,并且“间接”采访到了朱军本人。朱军在采访中称自己因“纪律要求”不能回应,表示相信法律,又指自己身为公众人物不可能在半公开场合性骚扰他人,“这纯粹是污蔑”。

12月22日,朱军转发此文,转发里写道:“我希望,毫无证据的就给人处以私刑,到我为止,不会成为社会惯例”。

朱军首次回应

“朱军首次回应”的话题一度攀上当日微博热搜第3位。而12月2日庭审时,没有任何与庭审相关的话题登上热搜。国内媒体中仅有《财经》杂志一家报道庭审,报道发出当天便遭删除。12月4日,《北京青年报》发表对弦子的专访,报道很快也遭删除。此前《财新》杂志等媒体曾报道此案,但也遭撤稿。

12月22日,弦子在微博表示,庭审中,己方申请更换案由、调取父母笔录、重新检验衣服DNA、调取央视走廊监控的申请均遭驳回。所有证据14年时均已被拿走,“一切都不同意再出示给我们”。

弦子随后在微博公布了一些案件细节。18年弦子公开发声后,曾有一名04级师姐转告,她也曾被朱军“动手动脚”,愿意出庭作证。带弦子进化妆室的实习生,朱军方提供的证词称其当时不在北京,但卷宗中的监控截图显示该实习生与弦子一同出现在央视走廊。朱军在笔录中承认,对初次谈话的弦子说“长得像他太太”。

就刑事卷宗疑似被泄露一事,弦子也提出质疑,指出“有非当事人、当事人律师身份的人,以完全非法的方式,完全泄露了我们的笔录、并对最核心的事实进行篡改造谣”。希望海淀警方能追究责任,“究竟是谁将刑事卷宗的机密信息泄露给某自媒体,并造谣生事”。

弦子表示,“既然卷宗内容已经被公开,关于卷宗其他被造谣、泄露的部分,我会在之后继续坦白”。

以下是弦子的个人口述。

“大家在给我拍照,我可不能哭”

11月23日的时候,我的律师突然在微信上告诉我,要开庭了。当时我很焦虑,好像在打仗一样,觉得没有时间准备。

期间律师一直在帮我准备材料,包括写自己的个人陈述、联系证人、通知证人到庭,还带着我去法院,又看了一遍第二次庭前会议的材料和过往的卷宗。我还联系了之前一些案子的当事人。因为我意识到这件事中文媒体可能没有办法发出报道。所以我们要自己想办法告诉大家,“Me too”的一个案子要开庭了。

开庭是很沉重的事情,但我不希望它变得很沉重,我希望大家能聚一聚。尤其今年“Me too”已经两年,而且也到年底了,我们也可以把我们所有人都放在公众面前看一看。所以当时我问了一些跟我关系比较好的、一直有联系的当事人,愿不愿意凑在一起,让大家在一个视频里看到我们。

我觉得这是一种纪念,大家没有办法从天南海北赶来聚在一块,但我们可以通过这种方式,像总结回顾一样地热闹一下,其实就是一个线上聚会。我希望他/她们把对我想说的话,还有对“Me too”想说的话都说出来,让大家看到两年里发生了这么多的事情。

我们这个案子是非公开审理的,但其实我们很反对非公开审理,于是我们就制作了一张海报,希望把开庭的时间告诉大家。如果有更多的人来的话,我们也可以让他们听到我说的话。不光是我的案子,当你愿意去声援某个事情时,我们可以去转发,告诉大家:你做这些事情时并不是孤单的,我们也可以做得很好很漂亮。

“欢迎记者、朋友们到场支持”的海报(图源:弦子微博)

开庭那天是花花陪我一起去的法院。中午我们一起吃饭的时候,她和我说做了一个“必胜”的横幅,但那时候她还没拿出来给我看。我说这也太像伊藤诗织了。花花说像不要紧,大家本来都是在“Me too”,“Me too”本来也是个统一的口号,像也是一件很好的事。

我开玩笑说,如果性骚扰这个案子输了的话,下次打名誉权的时候就给我再拉一个“屡败屡战”的横幅。如果再输了的话,就再打一个“海淀常客”。

到了现场我就被大家围了起来。当时我还挺慌张的,正在想要和大家说什么的时候,突然就听到一个声音说“接着”,然后就天降了一个东西到我手里。拉开才发现是花花给我的“必胜”。横幅还挺长的,我当时一直在努力撑直这个横幅,心里想“大家在给我拍照,我可不能哭”。

网友自发将弦子与伊藤诗织拼接在了一起(图源:《弦子和她的朋友们,1202海淀法院声援纪实》)

本来我是一直在忍着的,但后来看到一位叔叔后就一下子哭出来了。

18年第一次庭前会议的时候我就看到过那位叔叔。他女儿在童年时候就被性侵过,所以他一直很关注我的案子。这次叔叔也是特地从外地赶过来。当时他离我很近,喊了句“正义”还是“要一个公道”,我循着声音就看到了他,然后就过去握住了他的手哭着说“叔叔你也来了”,叔叔也跟着哭了。当时看到他的时候我觉得还挺难过,因为他也在很艰难的处境中,但他还是把我的案子看得这么重要,特地从外地赶来支持我。我很感谢他,也为我们共同的处境感到难过。

我的肠胃炎复发了

18年春节时我得了肠胃炎,当时觉得自己快要死了,上吐下泻,肠胃变得非常差。后来一直在吃药,过了一段时间就慢慢变好了。这次开庭前5天,可能因为焦虑,我的肠胃炎又复发了。但开庭那天其实还好,因为一天都没怎么吃东西,就喝了一瓶水,所以没什么机会上吐下泻。

开庭前我们在海淀法院旁边的一个咖啡馆。本来我点了一个松露奶油饭,但是那天有很多朋友从外地赶来,我不断地和他们打招呼,饭就凉了。后来朋友又帮我点了一个三明治,逼着我吃了下去。我没怎么吃就去开庭了。到了之后法院要求我存包,包里吃的东西也没让我带。那天庭审了十多个小时,但中间是不允许我们吃东西的。我事先不知道会有这种情况,我的一位律师朋友也说,十个小时不吃饭的情况是很少见的。中间我就吃了一块巧克力,喝了律师给我的一瓶水。开庭时我申请去洗手间,法官起初并不同意,后来律师表示我有肠胃炎后他才同意。

其实那天最难受的还是低血糖。庭审了十几个小时不能吃东西,一直在消耗,到后面的时候就低血糖了。中间有20分钟的休庭,我还趴了十几分钟。那会就是很难受,难受到觉得自己没有办法集中注意力,又饿,又肚子痛,还低血糖。

庭审结束时,我脑子里第一反应是律师好厉害。然后想到外面肯定还有朋友在等着,就赶紧问律师什么能说,什么不能说。庭审中间我有一阵特别困,但后来我们所有申请都被否决的时候,我就一下子气精神了,所以我走出去的时候还挺精神的。

庭审结束后已是深夜,走出法院的弦子来到等候在庭外的人群中,向大家表示感谢

出来的时候,大概有10个法警跟着我们,我也没时间打腹稿,或是跟律师聊一下,而律师不愿意也不能接受采访。当时我还沉浸在庭审里,很难说有多高兴,但走出法庭时我还是很震惊的,完全没想到会有那么多人,尤其是很多人上午就在。当时其实很感动、很激动,我们终于休庭了!因为开庭很不顺利,这几天都是喜悦和沮丧交织在一起,高兴的心情没法调动出来。但感谢大家是一定要抓住那个机会说出来的,所以我就说:“感谢大家,我们是一个有社会影响力的案子。”

快要散的时候,有两个30岁左右的男生来找我,说他们知道我是武汉人,然后就用武汉话跟我说“老乡,加油”。还有一个戴着猪面具的男生,上午开庭前我对他印象就很深,晚上他又出现了。他还送了我一瓶红酒。我当时和他说我不会喝酒,他说一定要庆祝一下,让我把酒拿了回去。而且他很体贴,把酒递给我的时候还说这个酒很冰,不要冻着你了。现场还有女生在送我花,还有女生送了我一本民法典。我还看到了我的大学同学,她当时情绪很激动,跟我抱在了一起。

戴着猪面具的男生送给弦子的红酒(图源:弦子)

这次现场的帮助也是很自然的一件事。如果能给年轻人空间,认同他们和他们展示的方式,其实可以展现出他们非常优秀的为人和非常高的素质。平时在网上,我也能看到很多人会为一个与自己没有关系的社群去说话、做事情。比如在跨性别群体被攻击时,有很多女生会帮他们去发声、做科普。愿意在网上这样做的年轻人,当他/她投身于实际生活时,他/她也会表现得很好的。

所以之前我也跟大家说,把这次开庭当作一次聚会。只要让大家聚在一起,互相帮助,共同发声的力量其实马上就会呈现出来。

请从行为评判我

19年时我认识了伊藤诗织。她的经历其实是一个更残忍的个案。如果换作我的话,可能没那么大的勇气站出来。但当时见到她的时候我感觉到,她也是一个跟我们年纪差不多的女孩子。她喜欢喝好喝的咖啡,吃饭时不喜欢吃酸的东西,很喜欢跟朋友们一起去酒吧喝酒,或者去逛北京的胡同。我感觉她和我们见过的其他很多的当事人一样,大家都是年轻人,都喜欢玩,不太喜欢生活中从头到尾都是沉重的东西。

这个对我来说其实很重要,因为大家在个案外还有自己的生活。并不是说伊藤诗织是一个女权主义者,她就得一天24小时投身在女权运动和倡导中。人应该有自己的空间,应该有机会去玩、去做。我们也是这样,应该及时走出来而不是被击垮。也就是说,个体不要被那些宏大叙事给绑架,在此过程中,你还是要保留自己快乐的权利。这其实也是一种坚定,一个人如果没办法对自己坚定的话,他/她也没办法去维权的。

2019年7月,伊藤诗织带着纪实作品《黑箱:日本之耻》在北京与读者见面(图源:《伊藤诗织:MeToo后这两年》)

我两年前曾在微博上说自己不是个女权主义者。我不觉得这有什么问题,我也不觉得有人会因为我不是女权主义者而被冒犯到。就像我不能问性别暴力的当事人:你是女权主义者吗?你不是的话那我就不帮你了。我觉得当你在行动上已经践行了女权后,再去社交媒体上说自己是不是女权主义者,这更多是线上的意义。而且现在微博上对女权的讨论是很狭隘的,比如可能女权主义者不能结婚。

在表达上,我可能会说自己是一个愿意践行女权的人,但我可能不会给自己加任何的预设。在网上进行政治身份的活动时,别人总会对你有个预设,但我不想有这样的负担,也不希望大家对我有预设。大家从我在说什么、做什么去判断我是什么样的人就够了。

虽然身份也很重要,我也知道如果我说自己是个女权主义者,可能对运动来说也挺好的。但个人还是有个人的选择,不是说一个事重要,我们就一定要去做。如果有人要因此批评我的话,我真的无所谓,也愿意去承担这个批评。我也很难相信一个人说自己不是女权主义者,为什么会有人觉得自己受到了冒犯?特别是当她已经做了很多,已经在践行这件事的时候?所以我保留不给自己身份政治的权利。

我是“Me too”的一个坐标

我的微博叫“弦子与她的朋友们”,也是因为有这些朋友们的存在,有大家的支持和关心,我才有公开发言的机会。这些朋友让我觉得,做很多事情是有意义的。很难讲我和这些朋友之间具体是谁影响了谁。我们可能又像朋友,又像战友,大家可以一起成长。虽然很多朋友对我来说都是很广泛的、未知的个体,但我依旧可以与他/她产生情感羁绊。这种羁绊的关系是很特殊的,它会促使我们都为了对方而去做些什么,都愿意向前一步而去遇到彼此。

我对自己的微博还是一个比较松弛的定位,它其实是一个我自己说话表达的地方。有时我也会觉得,自己有义务去说一些别人不愿听到的话,不管是女性议题还是“Me too”议题,都不可能只有一种声音的。微博对我而言时刻是一个反省与挑战:你会不会因为关注而让自己的表达受到限制?或是因为关注而忘记自己表达的初衷?这都需要时刻观察、反省自己。

我微博很大的意义就是,让大家看到了当事人,让大家保持对“Me too”的关注。不管是“Me too”,还是性别暴力议题,还是18年时站出来的那些当事人,我们都需要有一个平台,让大家能时刻记住我们,记住“Me too”中那么多当事人站出来过,记住“Me too”从18年到现在都没有停止。告诉大家关注性别暴力,关注网上被性侵当事人的发声。

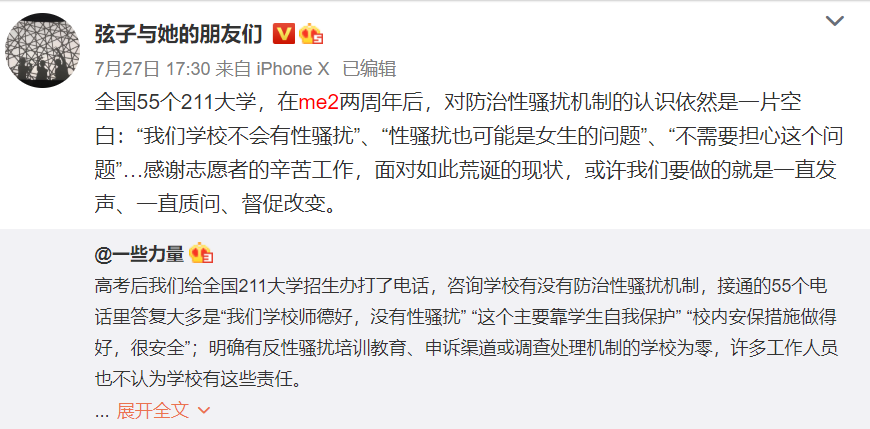

即便过去了两年,“Me too”仍是弦子微博中的重要话题(图源:弦子微博)

这两年我最大的变化是对自己和对别人,都变得更加宽容了。因为网上的发声是一个持续的过程,在“Me too”中你关心的是广泛的社群和特定的议题,但是当你真正做某件事情时,你要看到一个人具体的处境,然后理解他/她的处境。但很多话说起来很容易,实际上你能对个体有多少的耐心和理解?而且在自己已经拥有一定影响力的情况下,该如何反思自己的责任?这些都让我对很多事变得更宽容,并强迫自己去理解所有性别暴力当事人的情境,尊重他/她的选择。

现在有必要和别人争论的时候确实没有那么多了。如果没完没了地解释的话,那就证明你特别在意这件事。比如说你是境外反动势力,我该怎么澄清?这样的争论本身也没意义,而且不是一个健康的争论。而且这其实是在强化对方的逻辑和话语权力,这并不是在捍卫你自己。

如果我解释的话,那其他当事人是不是也要这样解释?这就会变成一种叙事:只有你符合这些人的标准,你才有资格去维权,去保卫自己的身体。但现在的网络没办法让我针锋相对地讨论,可能会变成一场更大的骂战。我能做的就是不去迎合他们。不是每抛出一个质疑,我就要去自证。因为我坚信,其他性别暴力的当事人也不需要被他们拿到放大镜下去判断,到底有没有维权的资格。

我觉得“Me too”在网上还是需要一个坐标的。就算我的案子结束了,“Me too”也不会完,还会有新的性别暴力案件。我觉得“Me too”并不存在一个最重要的,或是最不重要的个案,它是一个要继续下去的工作。我希望自己的案子结束后,关于“Me too”的讨论以及我们对“Me too”的期望并不会结束。

个案行动中的公共倡导与情感陪伴

关注我和其他朋友们的人会看到,这两年我们其实是在告诉大家:对于性暴力的事件,大家可以行动起来。

上财案[1]是我这两年里印象比较深刻的案子。当时我们在40多小时里做了很多事。我们除了陪这个女生去报警,还帮她与学校交涉,直到学校开除了当事人。还有就是深圳的小强案[2]。和上财案不同,这件事是很多网友和我们一起参与的。当时有一个微信群,网友会在群里主动问“现在是什么情况?”“事情有没有进展?”他们还会号召大家募捐,帮忙凑一下律师费和诉讼费。有时我发一条微博,他们会@ 所有能找到的博主来转发。

从上财案到小强案,有越来越多的人从线上到线下去进行志愿行动。我觉得小强案里很重要的就是,我们通过号召和在做的事情让大家知道,除了被动关注性别暴力、等待消息外,自己还可以做很多事情。你能在网络上吸引到与你有相同想法的人,大家会互相影响。我觉得这也是为什么这次开庭会有这么多朋友来。

这一次开庭我印象也很深刻。开庭前,何谦、jingyao、上财的小K,还有很多人都在帮我录视频、录音、拍照。这也是一种行动上的支援。之前他们都是某个案件的当事人,但现在他们也变成了相信自己可以行动的人。这其实就是很多个案在长时间积累后的一种改变。

开庭前,朋友们为弦子制作了加油视频(图源:弦子微博)

而越是典型的案例,也越有公共倡导的价值。比如像之前摇滚圈弹簧刀乐队的案件[3],摇滚精神不是性侵犯的借口。比如上财案,它是一个证据确凿的案件,不开除的话说不过去。我们当时就是有这样一个具体的诉求,因为这可能为后来的高校处理做表率。

当时接触到梁岗案[4]是因为发声的女孩被派出所抓起来了,她被梁岗投诉成境外反动势力了。后来这个案子也很顺利,因为舆论实在是非常轰动。但我们一开始发声的目的,不是预料到梁岗一定能被抓起来,而是我们不希望发声的那个女孩有危险,我们一定要让更多人关注到梁岗案。越多人去关注,对我们就越有利,发出的声音越多,就越能让公安知道这是性别暴力,而不是境外反动势力。

但是这不意味着我们只在“具有公共倡导价值”的案件上花精力。之前有一个女孩在微博上私信我,但是她的案子发生在非常多年以前,也没有任何证据,所以她这个事情无论是公众舆论,还是司法诉求,其实都不可能有任何结果。但那个女孩来北京的时候,我有带她出去玩,跟她一起吃饭,还安慰她。我觉得她没有必要再去网上说,她需要的可能是情绪上的陪伴。

站出来发声后,弦子也参与进了许多反性别暴力案件中(图源:弦子微博)

在网络信息流中要做什么,我对自己也没有很强制的要求,能做就做。我不会每天24小时都待在网上,转发所有看到的、需要帮助的性暴力个案。我会判断一下,它们在司法上有没有往前走的空间?如果没有的话,对于当事人来说是一种情绪上的消耗,这个时候它就不是能通过公共倡导去解决的问题,而是需要情绪上的陪伴。像这种情况,我可能就会私下去联系他/她,问他/她需要什么帮助,而不是一定要采取司法救济的方式。

我觉得个案最终的目的应该是:通过网络的发声解决线下具体的诉求,虽然很多时候不一定可以达成。这需要很具体地评估、权衡:对于当事人来说,什么样的解决途径是最好的。后来我们也总结了一个经验,很多时候我们发声前都会给律师看一遍,有什么风险是可以规避的。特别是在我被名誉权起诉之后,我们再去做一些事情,特别是发一些声明的时候,就会先给律师看一下有没有法律风险。

我为什么站出来

18年站出来发声,一开始并不是想公开这件事。

“Me too”刚发起的时候只局限在媒体圈和公益圈,那时候我根本不知道。后来,我朋友圈有一位记者姐姐写了一篇自己被性侵的文章,然后我才知道了“Me too”。当时我觉得,就算她为了“Me too”把自己当年的经历写了出来,也不代表着这件事的伤害已经完全弥合了。

所以当时我的目的很简单,就是希望自己能站出来让她知道,她做的这件事是有正向反馈的,是非常能激励人心的。于是我自己也写了一篇,但根本没有想到会被发到网上,引起那么大的波澜。

这件案子是一件暴露在公众面前的事件,也是一个对男权很大的挑战。中间我们遇到了很多很典型的困难。像14年的时候,我父母被要求签字;还有像我站出来之后,就立刻被朱军起诉;以及我们遭遇的媒体禁言;我和麦烧受到的无数的攻击和侮辱……用各种各样的方式去抵消女性维权的正当性。包括我们在开庭时遇到的困难,比如不让公开审理,朱军拒不到庭等。

所以这些困难综合起来,让我的案子在权力结构、性别暴力、挑战父权等话语层面上,成为了一件更加典型的、更有公众意义的案件。我们始终没有打算隐瞒这件事,也没打算离开社交网络去做这件事。所以我觉得与其说它的标志性是因为朱军的名气,不如说是因为它是一个很公开的过程。

开庭前,弦子面对镜头露出了笑容(图源:弦子微博)

这个案件哪怕输,也要让更多人看到,也要输得有尊严。不管输赢,我们一直主张的公开性,以及坚持对大众坦率表露案件经过和遭受的挫折,都会让这个案件被公众记得,被公众看到。

审判结果对我来说,意味着当我们用尽全力后,我们可以得到一个答案,而这个答案也会被留在历史里。我会说历史是反复的、前进的,是因为我相信,并且从不怀疑真实的东西会变成谎言。所以哪怕在当下遇到挫折,真相依然是真相,不会改变这件事的性质。

当下我也能感受到很多的信任,所以我并没有太怀疑我诉讼这件事的发展,只是现在需要把我们斗争的过程公开,让大家看到这个过程。因为这本来就是一场对男权的公开的战斗,会改变更多人对战斗的认识,或许会让他们愿意投身其中。

没有评论:

发表评论

注意:只有此博客的成员才能发布评论。