刚刚结束的中国共产党十九届六中全会发表公报称,中共自一九二一年成立以来,始终把为中国人民谋幸福、为中华民族谋复兴作为自己的初心使命,书写了中华民族几千年历史上最恢宏的史诗。但是,中国作曲家王西麟的历史观显然跟中共的不一样。在他看来,中共将共产主义引入中国以及对中国七十多年的统治是中国人民的大灾难。

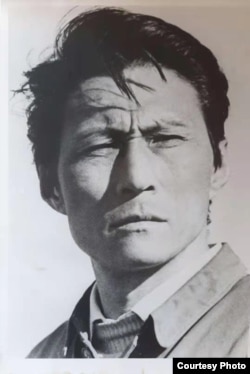

王西麟是一位国际知名的中国作曲家。他的《交响组曲·云南音诗》第四乐章“火把节”是中国的交响乐团在国内和国际间最经常演奏的曲目之一。

然而,1960年代,在他创作了《云南音诗》不久之后,当时在北京中央广播电台广播交响乐团的王西麟因为响应中共党组织的号召给乐团领导提意见,批评他们只是善于玩弄空头政治,不管不问不懂艺术,于是被赶出乐团,赶出北京,赶到中国西北农村。

王西麟只是在被流放14年之后,也就是在1978年才返回北京到北京歌舞团任职。

在千禧年到来之际,在领到创作迎接千禧年到来的交响曲的任务的时候,他基于自己的亲身经历和所见所闻,选择以音乐的语言表达他对过去一个世纪的世界和中国历史的反思。

他认为共产主义在20世纪给去全世界和中国造成了大灾难,共产主义在20世纪被人类抛弃是该世纪的最重要的事件。他由此写出他的《第四交响曲》。在交响曲正式演出排练的那一天,指挥请他对乐团说几句话。他就讲出了他的想法。于是,中共当局立即下令音乐会取消。他的《第四交响曲》在中国大陆被长期禁演。

在中共举行给过去一个世纪的历史下定调结论的十九届六中全会的前夕,今年84岁的王西麟接受美国之音采访,谈了他在过去70年的音乐学习和创作的经历。他对一个世纪的世界和中国历史的看法跟中共截然不同。他认为,1840 鸦片战争一声炮给中国送来了工业文明,打破了几千年来皇朝专制的农业文明,对中国的发展是大好事;中共夺取中国大陆政权之后实行文化封闭政策,使中国社会发展受到损害,他的青年时代是被殉葬了。

以下是采访问答记录的第一部分。王西麟所表达的是他的个人观点,不代表美国之音。

音乐家缘何可在中国因言获罪

金哲问:作为一个国际知名的作曲家,您屡次因言获罪,其结果包括长达14年的流放,还有作品被长期禁演,如您的《第四交响曲》。要是有人问:作为一个作曲家,你为什么不借助难以言喻的音乐的掩护表达您的思想情感,为什么非要把敏感问题挑明从而给自己的事业频频造成波折呐?要是有人这么问,您要怎样回答?

王西麟答:(命运多舛的)《第四交响曲》产生的过程是个故事,很有意思。1999年要迎接千禧年,这时候很多单位都在准备迎接千禧年,创作大型的作品。北京电视台也就是北京市政府机构以北京音乐台的名义请了几个作家来写过去一个世纪,主要是对过去一个世纪的歌颂。我和另外几个作曲家都接到了这样的任务。

我接到了任务之后,我想我不能按照他们的办法写,就跟(音乐家)朱践耳商量了一下朱。朱践耳也收到了这个任务。我们商量的结果是要询问写无标题作品行不行。这个主意很好,不要标题的。于是我们就跟北京市音乐台提出我们可不可以写无标题作品。结果他们同意了,说是可以写无标题音乐。

这太好了!这样我们就取得了一个很大的创作自由。但是他们要求必须写上要题献给什么,比如说千禧年献给祖国等等。这个题献就让我很伤脑筋了。我该怎么写题献呐?我不愿意(按照官方的意思)写题献,因为我心里有另外一个题献,也就是我长久以来所想的我对20世纪人类历史的看法。

我认为,20世纪人类历史主要是共产主义从兴到亡的历史,这才是20世纪最大的事件。我就把这个想法用到我的音乐里来了,所以第一段音乐就是一个苦难的历程,苦难的历程的音乐非常悲哀。我写的苦难的历程有很大的针对性,就是我用地方戏音乐来写中华民族的孕育,中华民族的历程,这是非常有意思的。

第四交响曲写完以后,我感觉比较满意。我这个交响曲本身是一个无标题音乐,无标题音乐就是没有任何文字可以解说的,我也从来不用文字来解说我的音乐。到了正式演出排练的那一天,乐团叫我去。乐团七八十人都在那里准备排练了,指挥请我讲几句话。我一下就讲了这么几句话:我说20世纪发生了很多大事,有两次人为的世界大战,死人无数,有科技的伟大进步,但是我认为从人类发展的历史来说,最大的事件乃是共产主义被人类苦苦追求又无情抛弃。

这句话一讲完,大家都鼓掌啊。但这一句话把我的天机泄露了,糟糕了。有人就汇报上去了,一汇报上去就糟糕了,音乐会一下就不让演了。三五天之后,文化局通知我到文化局去开会,文化局官员就很严肃地拍桌子对我说:王老师你这个讲话触犯了四个坚持,因此你的音乐会被取缔了。我问哪一句话触犯了四个坚持,他就不重复了。我心想就是我刚才那句话吧,人家不留文字不留音像就这样决定了。

《第四交响曲》的内容是什么

问:在中国国内,无论是您本人还是您的作品的研究者都不能公开详细地讨论您的《第四交响曲》。您现在可以讲讲您的这部交响曲的具体内容吗?

答:我认为20世纪人类历史主要是共产主义从兴到亡的历史,这才是20世纪最大的事件。我就把这个想法用到我的音乐里来了,所以第一段音乐就是一个苦难的历程,苦难的历程的音乐非常悲哀。我写的苦难的历程有很大的针对性,就是我用地方戏音乐来写中华民族的孕育,中华民族的历程,这是非常有意思的。我用了秦腔和蒲剧,它们是起源于黄河中游,是最有代表性的华夏音乐,我把这个音乐做成一个主题,你听听看(钢琴模拟声)。

这个主题我是下了很大的功夫,我是用黄河中游的音乐,用秦腔和蒲剧里面化出来的一个交响性主题。用这个主题来表现中华民族苦难的灵魂、苦难的命运,像囚徒一样。

在我的作品中间几次出现囚徒的主题。第一次出现囚徒的主题是在第三交响曲里面,第三交响曲的囚徒的主题跟第四交响曲的不一样,那是完全用西洋语言写出来的。1999年我开始写第四交响曲,我认为中华民族的命运像苦难深重的囚徒的命运一样,囚徒跋涉在茫茫的荒原上,我们看不见囚徒的面孔,他们脚上带着沉重的脚镣。看不见他们的脸,像灰色的一群动物一样,在茫茫的雪原上向前蠕动,到哪里去,不知道,从哪里来,也不知道。

在我看来,中华民族的命运就是这样的囚徒的命运啊,因为他们是被捆着手没有自由的。我就是把这个囚徒的命运、囚犯的命运,就是共产主义统治中国的命运,这是我的基本想法,这是不能说出来的。我把这个用音乐的语言说出来了,我看这很好。这个主题有很高的艺术价值,它是运用了西方的作品技巧,但是用上秦腔和蒲剧,用黄河中游的音乐语言,用巴赫的技术把它武装起来了。所以西方音乐家听了之后说这是独特的,王西麟式的悲剧语言,他们对这个主题有很高的评价,这是第一段。

第四交响曲的第二乐段有了一个变化。前面这段音乐有将近十分钟长,有五个声部的弦乐的赋格段形成,表现的是漫漫无边的苦难主题,我特别喜欢这个主题,表现我对中华民族命运的概括。第二乐段我是找了一个什么主题呢?就是暴风雨突然袭来,强烈的暴风雨突然到来,要找到这种强烈的残酷的暴风雨意象,我有一种设想。要表现共产主义在中国的残酷历史,要怎么表现呢?我就想到了监狱里面的酷刑,最可怕的酷刑是什么呢,我想了很久的就是用烧红的铁在人体上烙,那种可怕的吱吱的冒烟的声音。

我要找这种表现最大痛苦的音响,怎么样找呢?我就找资料,我听过(俄罗斯作曲家)施涅特克(Schnittke)的第五交响曲,这是我94年访问美国时听过的。我也找了其他的几个例子,找来找去找不到多少这样的音响,我就从各国朋友那里借资料来查。一个外国朋友帮助我找到了施涅特克的交响曲总谱。总谱一看,我就找到了音响。我又再把这个音响改造,成为我自己的表现灾难的音响。

那么怎么表现音响呢?就是用提琴的最高音那种音响,用弦乐最高音,用三支短笛,三支降E调和降B调的单簧管。用乐队最高的音一组,下面再用最低的音,用长号和大号。中间空起来的再把打击乐器加进去,就是用木琴。这样一下就把红红的铁烙在人体上的感觉意象给表现出来了。

在这个基础上,再加上一种东西,就是京戏里面表示灾难的锣鼓声。京戏里面有一个很重要的悲剧性的打击乐,就是锣鼓声,用锣鼓点乱锤,凡是打败仗的时候都用这个锣鼓点。这个锣鼓点很像我们民间表现熬煎,在苦难中熬煎的形象。这就是第二部分。

用音乐表现中国人的苦难、哭泣、希望

第四交响曲的第三部分我用音乐表现的是哭泣。哭泣有各种各样的哭泣,我要表现一种鬼的哭泣。我想了很多办法试图找出鬼魂的哭泣,中国的京戏也好、地方戏也好,有好多鬼戏。我们千万不要小看表现鬼戏的力量。鬼戏表现的是老百姓在阳间有苦难、有冤屈告不赢,变成了鬼魂,到阎王爷那里告状。京戏也好、河北梆子也好,有个可怕的鬼王就是钟馗,钟馗的化妆极其可怕,钟馗是同情受苦人的,鬼戏对中国人来说特别有意义。

中国的鬼戏跟莎士比亚《哈姆雷特》里面的鬼戏不一样。中国鬼戏里面的鬼都是同情受苦人的,像秦腔里面的《游西湖》、《三滴血》,还有好多鬼戏都是这样。我就研究鬼戏,找出鬼哭的声音。怎么表现鬼哭的声音呢?我到潘德列夫斯基(Penderecki)的波兰先锋派音乐里找这种语言,用小提琴的颤音表现闪烁的灵光,用这个哭泣的背景衬托各式各样的哭泣声,一片一片的哭泣声。(钢琴模拟声)

这个调子是秦腔里面的。把这个东西用交响乐的方法进行组织,就成了一个历史老人在一片哭泣的背景之下对历史发出叹息之声。这里有哭泣声和叹息声两种声音,但这还没完。在叹息声的高音里面,第一小提琴、第二小提琴齐奏的高音里面再加上哭泣声。一个人的哭泣变成一群人的痛哭,这是第三部分。

第四交响曲的第四部分写希望。写什么呢?我也不能在音乐里给人虚幻的、虚假的许诺,说是有希望有希望。于是我找了很久,怎么表现人类仍然有希望呢?有一天我在大街上走,突然看见一群小孩穿过马路,我一下有了想法:啊!生命。生命是任何暴君也不能斩断的。最后一段我是要写生命的火,生命的气息是从哪里来的。

我第四部分就是写的这个。同时我也知道,一个作家不能在作品里给人们廉价的期望、廉价的许诺。到底有没有希望,要人类自己去找,自己去奋斗。所以在第四部分里我就强调这一点。在强打击音之下,把这个主题慢慢表现出来。就是在漫漫征途上艰难的跋涉,是很沉重的。这样我的第四部分也作成了。

探寻新的音乐创作手法表现思想感情

问:在中国国内音乐界您被是中国交响乐作曲家的重要代表之一。您在您的《第四交响曲》中采用了大量的音列结构拼贴、音块技术,而且在配器、音高、节奏等方面的安排,都是其他中国作曲家在创作中很少见的。您说这部交响曲是献给“中国历史和人类历史过去的一世纪和未来的一世纪”的。您可以说一说您采用这些音乐创作手法为什么对您意图表现的思想情感是必要的呢?

答:你问得非常好,我认为是非常必要的。我是下了很多功夫来找这些的表现手法的。我的音乐有三个来源。第一个是灵魂,就是我所想的;比如说我想在音乐里面表现民族的命运悲剧,我在第四交响曲第一段里面就是用慢板。第一部分我写了一大段。第二部分写的是灾难,我想了很多很多办法。

第二部分在灾难这一段,我感到我的命运就像但丁的《神曲》。但丁的《神曲》第二部分就是画了一对恋人在空中飞舞,阴风惨惨,阴风飞舞。这个场面使我想到了中国的命运,自己的命运,和我的国家、我的民族的命运,就是这样的命运。我的命运就像一个大的黑水河潭,这黑水潭深不可测,我的命运在这黑水潭里漂浮,忽上忽下,看不见天日。

我要表现这个黑水潭,这就是我在第四交响曲的中心部分、灾难部分,有鞭打的节奏。还有烧红的烙铁烙人的身体,这种灾难的意象,我找遍了各种资料。用这种办法来表现我们民族所遭受的酷刑。我要创造这样的音响。怎么创造呢?我就借鉴外国20世纪的音块技术。音块技术首先是来自波兰,波兰这个民族受尽苦难。波兰先锋派在东欧国家里面这方面的表现特别突出,一个是潘德列夫茨基(Krzysztof Penderecki),一个是卢托斯瓦夫斯基(

Witold Lutosławski)。

用音乐表现灭顶之灾的场景和感觉

这两位作曲家是我研究波兰先锋派的时候研究的主要对象。潘德列夫茨基的一部作品是为52件弦乐器而作的《广岛受难者挽歌》,它用电子音乐来表现人类可怕的浩劫。这是我1978年返回北京的时候才听到的。当时我已经42岁了,从那个时候我开始学习现代技术,所以从88年、89年我就开始写第三交响曲。开始写大苦难、大战争爆发、宏大的破坏场面,惨死的人类命运场面。

我要找出表现这种场面的技术,主要来源就是波兰学派。要学波兰学派的技术,首先就要吃透它,然后还要再改造它。在波兰学派那里没有像我这样表现哭泣声的。我使用了小提琴的高音、泛音和滑音。我用滑音来表现莹莹泪光,我把小提琴分成十几个声部,一层一层地表现眼泪一滴一滴的掉落。

比如说第五交响曲,我用这些声音来表现梦中的或现实中的呻吟。哭也哭不出,就是哭之后的泣,最后泣也泣不出,只剩下余音。我要表现的是政治迫害是非常可怕的。它逼你认罪。我挨过批斗,很多老干部挨过斗,有的人被活活斗死了。我看到那些场面是极其残酷的,被斗的人黑夜在监狱里感到非常苦恼。

这种感觉怎么表现呢?我把这种感觉变成音块。突然有一个旋律第5个音开始变成12个音块,这个音块在演出中非常受欣赏,被认为是很好的创造。是完全的原创,什么是原创?我就是要表现我内心的感觉,比如说挨斗时感觉到要疯了,比如蹲监狱的时候哭也哭不出的感觉。

我就是这样学习借鉴西方技术的办法。首先就是要把它彻底学会,完全消化,学会之后再把它化成自己的语言、表现自己的感情。

这种感情是西方人所没有的。每一个写音块的人不一定坐过监狱,不一定在监狱的黑夜里哭泣。政治迫害非常可怕,邵燕祥先生有一本书里谈到的所谓的灭顶之灾。灭顶之灾是毛泽东说的话。毛泽东说,跟敌人斗争要让敌人陷入人民战争的汪洋大海,陷入灭顶之灾。我们这些挨斗的人也是一样,“打倒”、“砸烂”那种口号震耳欲聋,这就是灭顶之灾啊!

我就是要写这种面临灭顶之灾的人想抓一根稻草都抓不着,于是就出现了这种音块,表现极度的苦恼,想想我都要掉眼泪。这里面就产生了我自己的创造性,我的原创就是这么来的。这种创造性的语言就是我学习西方技术的结果。这样的例子我还有一些,比如说在第四交响曲最后,第三部分表现哭泣之后需要升华。升华用第一小提琴、第二小提琴来表现,这种音块表现一个人的哭泣突然转换成一群人的痛哭。

作曲家怎样才算是创造

在我的音乐里面有多次表现这种痛哭嚎啕的乐段,即使在《太谷秧歌》这种表现民间老百姓欢庆的曲子里面,我也写到了一个葬歌,农村也有苦人嘛!我在写葬歌的时候用巴松独奏表现哭泣的感觉。这种语言就是来自地方戏,我把地方戏的散板的语言和外国的12音的语言结合起来,形成我自己的一种表现哭泣、苦难的语言。我的音乐里这种语言很多,但是没有人敢研究,我也不敢写出我的音乐写得是什么。

我认为作曲家只有这样才算是创造。但是这样的创造在我们的音乐学院里见不到,因为人们都远远的逃避现实,不敢接触这些现实的东西。大家都说假话、说空话,从古代就有这样的作品,这样的作品一点意思也没有,这样的教育有什么意义呢?毫无意义。只有表现你自己的看法,表现你对历史、对民族的看法的作品才有意义。

我就是这么做的,我自己也是通过学习西方的技术,再跟地方戏结合起来,来表达我自己的看法。但是我这个办法不能公开说,说了的话就是自投罗网了。现在当局对艺术的绞杀太厉害了,这样艺术就永远没有前途。那种歌功颂德的《红旗颂》之类的音乐完全没有前途。

所以我对中国的整个音乐教育非常悲观,这样的教育是在毁坏学生,一代又一代,罪大恶极。这是我的看法。

就我个人而言,我对中共的文化封闭政策持强烈的批评意见。我感到我的青春早在受迫害的14年前就被殉葬了。文革后的1978 年我才能回到北京,那时我已经42岁了!那时我才有可能听到(俄罗斯作曲家)斯特拉文斯基(Stravinsky)的《春祭/The Rite of Spring》,才有可能学习奥地利作曲家勋伯格(Schonberg)的十二音体系,和波兰作曲家潘德列茨基《广岛死难者的挽歌》。

文章来源:VOA

没有评论:

发表评论

注意:只有此博客的成员才能发布评论。