時值2021歲末,隨著《國安法》施行年餘,香港局勢在中共鐵腕下大致底定:主權移交後歷經多年的港中博弈,以反對派系全軍盡墨、雷厲風行的「二次回歸」作結。

北京自始至終無意「惠賜」港人一場自由民主的真普選,未能克服兩地從制度到文化壁壘分明,復對港人日益覺醒的民權抗爭意識夕惕若厲,恐懼自治終成緊拴不住的猛獸 — 追求政治獨立,遂透過融入大灣區徹底消弭「港人治港」、運用嚴刑峻罰及由警入政等手段雙管齊下,直接霸道地「止暴制亂」。

循中共立場思考,由姑息容忍各式陳抗,演變為大規模鎮反,既經歷港澳事務系統的思維更迭,也基於最高領袖管治風格丕變。就權力實務操作層面,是基於「一國兩制」的鳥籠框架內放寬自由的尺度,並設下兩道底線:不可形成地方挑戰中央權威的格局,或推翻中國及香港建制,建立所謂「反中亂港基地」;港人不能否定中國在港主權,試圖脫離中國統治。

過往北京對英式管治的粗糙理解,僅止於「有限民主而享有較大自由」造就的安定繁榮,民眾被培養成幾乎無心於公共事務的經濟動物,將精力貫注於謀生盈利,政治紛爭一律外判予殖民地官員以及少數政治菁英處理。京官錯以為囫圇吞棗這種「善治」模式,不斷創造「港中融合」發展機遇,構築「馬照跑舞照跳」的經濟民生榮景,就能填滿近利短淺的欲壑,港人自此甘受宰制擺布。

但遭遇連番挫則後,黨國高層逐漸意識到除了認定長期放任的失策,在簽訂《聯合聲明》解決前途問題後的過渡期內,並未做好與英國銜接法統以及領導者權威的「政治繼承」,導致治港實驗屢屢失敗:無論身為商人的董建華、政務官出身的曾蔭權及林鄭月娥、疑似黨委的梁振英,弊端非關他們懷有異心,而是透過這些代理人「以港制港」,畢竟未可貫徹中央政府的意志,令港人誤以為不過是從旁指手劃腳、無從生殺予奪的太上皇,西環中聯辦則僅為虛位督師而欠實權的宦官。

無論如何,漫長的一年臨屆尾聲,港人已大體無有奇蹟降臨之奢望,準備迎來赤色元年的凜冽寒冬。

「第四權」崩解陷落

既謂回顧,且從較近期的事情說起。

繼《蘋果日報》慘遭政權毒手倒閉收場,不到半年光景,網媒《立場新聞》亦因涉嫌觸犯《國安法》及出版發行煽動刊物等刑事罪行,於12月29日受抄家搜捕之禍,前現高層與編採人員被捕,營運資本被凍結。國安處記者會上,港警不忘提及其資金來源可疑、設立英國分社等疑似勾結外國勢力的「罪狀」,以及透過報導及評論煽惑讀者仇恨特區政府及法院,儼然淪為黨國語境下的「反動刊物」。

猜忖《眾新聞》、《獨媒》、《大紀元》、《HKFP》抑或誰是受害的下一站,並無意義,稍有常識的讀者應能推想事態之必然。管治者敵視與統整港媒,既切合威權治港需要,同時呼應中國境內整治傳媒的大局。

今年11月中國記者節,《新華社》引用國家主席習近平的賀函,表面寄語「要在黨的領導下,把握正確政治方向……」,但從露骨文題《如何當好記者,聽聽總書記的要求》可知,此為習對新聞輿論的指示方針:做好黨國喉舌角色。

別以為這是空洞口號,事實上10月8日中國發改委已就《市場准入負面清單(2021年版)》公開徵求意見,眾所周知政策本身已經完熟,假諮詢走過場對最終定稿影響極微。其中新增的「禁止違規開展新聞傳媒相關業務」尤其注目,明文規定非公有資本不能設立或經營涉及新聞編採報導的業務,包括紙本、電視、電臺、網絡媒介與通訊社,換言之民營或私人資本將絕跡於傳統以及新媒體,甚至連轉載外國新聞、網上評論或實況直播,均在令行禁止之列。

翻查2010年新聞出版署頒布的《指導意見》,其時鼓勵私企有序參與傳媒及出版業,在3-5年間建立數家資產逾百億的跨國企業,以開放名義朝局部市場化、國際化進發,與以上政策轉向恰恰背道而馳。

之所以說局部,一來胡錦濤、溫家寶主政時期雖然有限度放寬市場准入,但主調仍由國有傳媒機構掌握,加上中宣部管制干預最終輿情方向;那邊廂,逐步邁向世界舞臺的中國,對外宣的需求愈發殷切,但要向外國「說好中國故事」,無法過度依賴公信度存疑的官媒,故此藉民營資本、官方參股作為掩護,既可開拓更寬廣的影響範圍,且方便海外傳媒或資料庫的收購合併擴大規模,是為大勢所趨。

11年轉眼過去,黨國對民營新聞機構取態更弦易轍,並非基於輕視外宣,而是面臨重重內憂,從金融、債務到地產業崩坍的系統風險,乃至缺煤缺糧、疫情失控、失業嚴重等民生災變,皆為動輒觸發管治危機的地雷。內部維穩既優先於外部洗白,必須牢牢鉗制發言權,容不得漏網之魚,哪怕是絲毫內幕傳聞曝光,或出現主旋律以外的不協調音,例如昔日南方系、近期被整肅的財新這類稍有自由主義色彩、位居體制內但偶爾出格的媒介。

無怪乎李光滿一篇《我們正在經歷一場深刻的變革》率先提到「傳媒公有化」,殊為關鍵,跟其獲中國官媒廣泛轉發的前篇一並視為醞釀「文革2.0」的先聲。

1988年元旦,臺灣結束長達37年的報禁,其時香港是為解禁後傳媒發展的參考對象;風水輸流轉,33年後的香港卻迎來報禁元年,教人唏噓不已。

即使現時政治上可算完全受控,但中共亟欲消滅境內「反動傳媒」、威嚇外媒噤聲、整合和收編親中媒體仍屬任重道遠,將來更可能參照全面國企化做法,節制公眾能夠瀏覽及分享的「新聞」,配合白色恐怖,消滅包括自媒體在內的評論監察力量,務求把管治風險系數降至最低。

當選舉淪為「神功戲」

關於剛過去的立法會選舉,如同前文述及,早已名存實亡。經過資審會篩選、選委會提名等關卡後能夠晉身候選人,莫不是符合黨意的「愛國者」。未能參與的人不是入獄服刑、流亡在外,就是滯留此間委曲求全,連曝光機會也遭政權扼殺,像極了中國黨外基層勇敢參選人大,結果在習近平宣稱的「全過程民主」底下全數被迫退選,如唐吉訶德般徒勞地悲壯。

今屆大選終錄得自1997年以來最低投票率30.2%,投票人數為1,350,680,刷新2000年立法會選舉43.57%的最低紀錄。至於無效(廢)票率,則錄得2.04%的新高。綜合往績與趨勢,早鳥票通常是老人或組織票,大多源自親中派的動員令。但政府比往年縮減一小時投票時間造成虛高,未到中午已打回原形,最終投票率走低,實屬意料中事。

按照以往建制反對雙方選票比例(約45:55),撇除反對派競爭對手後依舊「踴躍」投票,代表他們是真誠支持特區及中國政府,也呈現建制能夠動員票的上限。從技術層面看,預先登記在境外口岸票站投票(不在籍投票)而無人監票,也為日後的暗箱操作做好測試。

結果「合理」以外,中共還真弄出一場「五光十色」的選舉 — 按親中派代言人譚蕙珠說法,五光十色意思就是不同政治光譜的人(經資審會篩選後)能夠「入閘」,至於能否勝出純粹由「選民決定」。一若《紐約時報》所言,「當民主(選舉)變成一場表演」,其下場不問可知。

前文曾斷言「完善選舉制度」意味香港議會人大化,經過數屆的操作後,應會無限趨近隔一段時日街上滿布紅底黃字(或白字)「依法開展人大代表選舉」,然後新聞播映節選票站投票狀況,最後大街小巷換成「人大代表選舉勝利結束」的怪現象。但你會發覺,週遭根本沒多少人參與投票的真實感,連人大究竟誰代表了你也不曉得。

這並非港人主動放棄政治權利,或者「止暴制亂」成功消弭社會衝突,恰恰相反,是中共高壓管治剝奪異己取得效果:矛盾嚴重內化,政治責任被迫外判予黨國,然後各自乖乖低頭,努力做棵待鐮刀收割的大灣區好韭菜。所以衝高投票率從來不是首要任務,黨國真正需要實踐的,是徹底控制賽果,不讓任何意外發生。

觀察選舉前夕,港人除了對極少數政壇過氣人物、現役親中派議員稍有認知以外,對那群過關斬將熬過篩選的人幾近陌生。縱使政府看似投入大量宣傳呼籲踴躍投票、參選人設街站拉票、親中團體組織動員,甚至出動親中KOL循環再用泛民的情緒勒索「不投票等同便宜建制」企圖衝高投票率,市面無論對選舉關注度以至傳媒報導,氣氛依然低落。

毫無懸念,評論不對政府脾胃都是白費功夫。反正選出來都是黨的人,「愛國者治港」不會讓你對政治產生任何正面期待,連稍微提及「白票」「廢票」興許也怕得要死。故此市民寧願全情投入選秀節目、音樂頒獎禮,並非純粹地政治失意寄情娛樂,而是把那份票投心怡選擇的渴望投射至音樂票選,一如中國選秀節目《超級女聲》開放簡訊投票曾幾何時造成的轟動。

「香港故事」有口難言

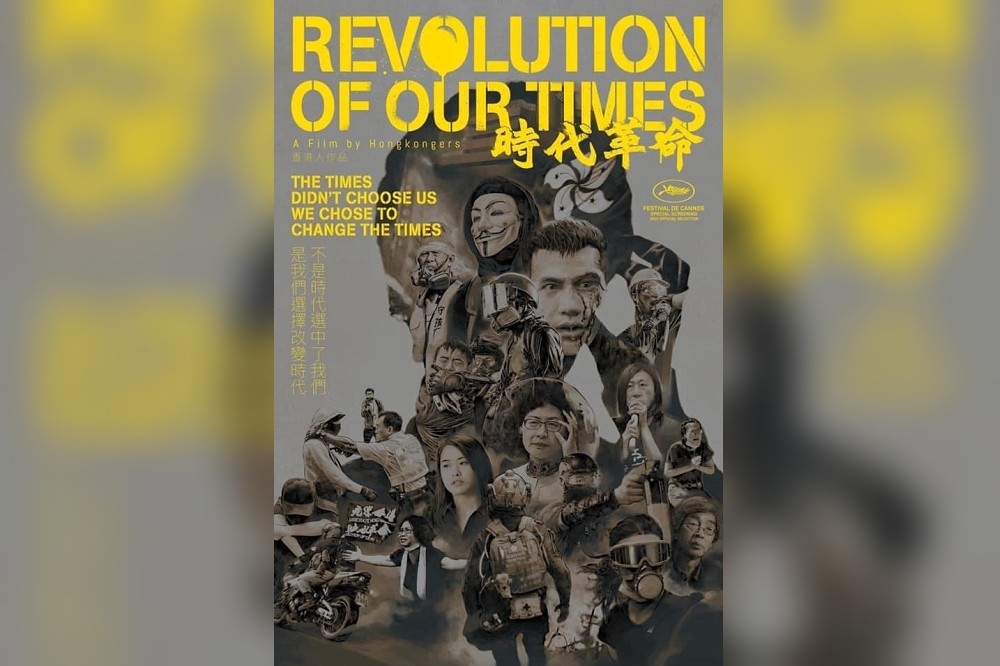

11月臺灣金馬獎,描述香港抗爭片斷的電影大放異彩,無論是入圍的《少年》抑或奪得最佳紀錄片的《時代革命》,誠如後者導演周冠威的得獎感言,既是執導者對社會事件的內心抒發,亦為對承受苦難創痛者的一絲安慰。

然而以上兩部電影,在香港均無法公映,而一切都發生在《電檢條例》修訂以前。

支聯會9月決議解散,物理上的反黨組織遭到肅清;12月,置於港大的「國殤之柱」、中大的「新民主女神像」、嶺大的「六四浮雕」相繼被校方移除,過往港人聲援中國民運的遙遠回憶,隨著精神圖騰的消滅煙消雲散。以上雖與2019年後港人的民主抗爭沒有繼承關係,但在中共眼裏,任何形式的逆反黨國,都是治國齊民的障礙,是以不同時代脈絡的抗爭印記,與殖民管治的殘餘,一律被視為禁忌,無論是政治行為抑或文藝創作。

新近獲得臺積電文學賞的《僅存者手記》也面臨類近處境,作者梁莉姿在感言如是說:「這是一個無法在香港發表的作品,所以我應允自身諾言,我是為了繼續寫而來到這裏,我繼續寫。」哪怕她所撰寫的,是不同程度抗爭參與者心境的高山低谷,旁觀箇中的離散與失落,非關直接的政治表態。

如是者,有志講述「香港故事」的人,眼前正面臨以下三岔道:

一.主旋律式。大灣區內充斥「港式港味」,原本香港的人文特質被化約為零碎的文化符號;過往卓立於世的都市,消失於中國這座大熔爐之中,港人則紛紛變成庸俗不堪的「大灣仔」,從立體多元輾壓至扁平的典型。內容似無絲毫政治宣示,然而框架已反映最大的政治意涵

二.紀錄生活感興,偶爾描繪社會陰暗面,但現象式的呈現一如布景板,抽離背景脈絡,知其然而不知其所以然,再多的苦難也不過輕描淡寫、無關痛癢的談資

三.無論歷經抗爭或承受後續的苦難,那股共負一軛且難以言喻的鬱悶,在境內祇能以壓抑的情緒委婉表達,於海外卻更多訴諸文化鄉愁。假如身處艱困無法直接呈現,則或以作品直指人心深處,或內化為寓言、隱喻,觀者自能感同身受。

不美麗的新世界

說回政治行動,即便如此,立法會無疑屬可見的戰場。身在海外的政治領袖嘗試喚起民眾自決,透過「白票廢票」或「積極不投票」保持政治能動性,減輕習得無力感。

然而一場政治運動假如涉及流亡者,海外組織的勢位從來祇能聲援、後勤,而非倡議主導,因為無論宣揚、集氣,以及事後詮釋,本地缺乏核心力量推動的話,建立公信效果成疑,肩負的風險亦非對等。

無論選舉、罷免抑或公投,畢竟投票行為本身仰賴羊群心理,假如改為流水式集體智慧,坊間任何人都可能詮釋,但難以凝聚成較實質、統一的見解與行動方式回應;零散及地下化的杯葛行動,能見度低,情形與過往林林總總失敗的白票運動相近,事前無人信服、欠缺向心力,事後亦無人肯為可能的失敗作出承擔。

假設持續公開行動,本地港人須有準備身陷險境,包括將被捕化為政治能量,以哀兵把消極被動扭轉為心態積極的抵制;同時也要對挫敗階段有所覺悟:各式制度內鬥爭例必節節敗退,傷痕累累,伴隨反抗力量進一步消亡,為愈益孤獨的戰友帶來更多創傷。

至於民生範疇,主張「唔好慣」(不要習以為常)的人傾向於社區互濟,還有維持個人不合作(如不光顧藍店),但默契之下無需凡事宣之於口。舉例如特區政府強制全民進出指定場所使用紀錄數碼足跡的「安心出行」程式,靈活而又規避觸法的店東會改為外送不設堂食,市民則或光顧外賣,或自家煮食,或相約野餐,在有限的空間下堅持不妥協,增加政府的維穩成本,也是一種出路。

※作者為香港人/網媒記者兼撰稿人

文章来源:上报

没有评论:

发表评论

注意:只有此博客的成员才能发布评论。