《基本法》23條在國際民主社會反對下火速通過。該條法案標誌着香港的法治徹底淪陷,為此流散各地的香港人都在3月23日自發組織各種抗議活動。三年多前生效的港版《國安法》已經動搖了香港法治的基礎,現在,聲稱用來「配合」、「補充」港版《國安法》「短板」的23條將成為釘死香港法治的最後一顆棺材釘。

自從港版《國安法》生效以來,香港進入一個嚴刑峻法、人人自危的年代。被稱為「國安第一案」的唐英傑,因為掛有「光復香港 時代革命」的旗幟,被認定犯「分裂國家」罪,判刑九年(與「恐怖襲擊」罪同期執行)。最近,香港特區法院審理了2019年7月1日佔領立法會案,14人被控暴動及「進入或逗留在會議廳範圍」等罪,均遭重判,特別是藝人王宗堯及港大學生會前主席孫曉嵐,他們都只是低度參與,卻被重判分別74個月及57個月,刑期之重,震驚全港。暫委法官李志豪指逾千名示威者包圍立法會是向特區政府挑戰,意圖削弱及推翻香港憲制,行為極其侮辱及挑釁,案情極其嚴重,甚至是暴動案中最嚴重。

暴動罪既如是,煽動罪何嘗不是?針對媒體的《蘋果日報》和《立場新聞》「串謀發布煽動刊物」案,及關乎「煽動意圖」的「快必」譚得志案,當事人均遭未審先囚的遭遇。涉及政治倡議的初選47人案,也是未審先囚三年,期間舉證、審理過程都極其爭議。支聯會合法存在34年,常委們僅僅因為拒交資料而被捕,期間更將「外國代理人」廣泛詮釋,控方提供之證據以黑色遮蔽,令辯方無從答辯。若說以上均涉及政治爭議,一些尚未發生的事件,諸如「光城者」案,控方將七名被告(其中六人是中學生)藏有爆炸品視為「串謀恐怖活動」罪及交替的「串謀導致相當可能危害生命或財產的爆炸」罪,則是誇大其詞。「羅湖爆炸案」尚且有爆炸案例,「光城者」僅是藏有爆炸品。古思堯更是「未曾示威已被捕」,純粹是僅僅有示威念頭已經被判監九個月,這些都是量刑太重的實證。

特區政府對暴動、煽動等屬於公民抗命範疇的判刑如此嚴苛,不禁使人懷念港英殖民地管治的「仁慈」。本文提供幾則六七暴動案例,供讀者對比。

發生於1967年的左派暴動是大陸文革掀起的「紅色恐怖主義」向香港延伸。從示威、罷工演變至滿城炸彈,前後歷時八個月,共搜獲真假炸彈8074枚,造成51人死亡。7月12日開始濫炸平民,8月下旬炸死清華街小姐弟繼而燒死播音員林彬等。炸彈浪潮開端,《明報》發表社論:「恐怖主義,人人自危」。港共的目的是「迫中央上馬,提早收回香港」,直接危害殖民地的管治,港英政府被迫鎮壓。整個暴動期間被捕人士接近5000,檢控的共1936人。顯然,67暴動比2019年港人的抗爭,無論從性質到後果看,都要嚴重得多,但是判刑卻輕得多。

重罪輕判的個案

一,關於「煽動」罪

據1967年6月16日《明報》報導,市政事務處司機余英海,被控於6月5日及6日分別向同事趙立民、陳良華、馬卓振及林志生恐嚇,警告他們若不參與市政事務處之罷工,外出即會被毆打。余英海對林志生稱:「港英當局佔領香港百年,要償還血債」等,判處被告引用煽動性標語,觸犯緊急法例罪名成立。法官指案情嚴重,「引用煽動性標語」及「言論之緊急法例」罪名成立,每項囚七個月,同期執行,共入獄七個月。從這案例可見,法官指案情「嚴重」,在左派暴動期間僅判七個月。「快必」譚得志被指於2020年在香港各區擺街站,叫喊「黑警死全家」等口號,被裁定「發表煽動文字」等十一項罪名成立,判囚40個月及罰款5000元。

二,關於「非法禁錮」罪

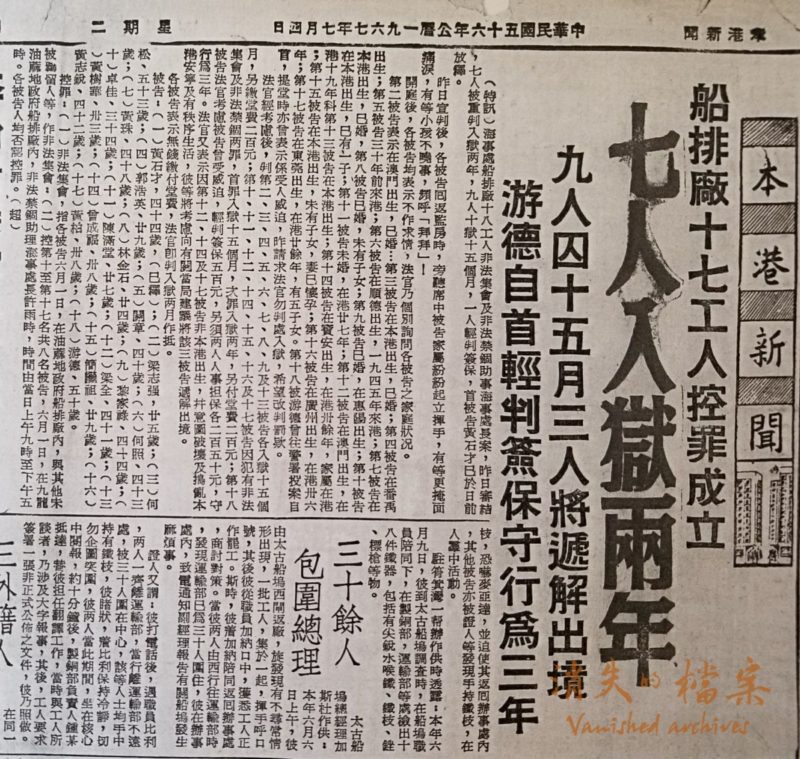

根據1967年7月4日《明報》報導,1967年6月1日早上八時,幾十名油麻地政府船排廠工人非法禁錮助理海事處長許雨時,要求他將被撕走的「反英抗暴」標語再度貼上。助理海事處長被禁錮在寫字樓直至晚上,工友要脅若不能再貼標語誓不罷休。十七人控罪成立,自首的工友游德曾經揚言要「打死西人」,最後獲從經發落,判守行為三年。法官指任何人予人以非法扣留都是法所不容,犯此種罪行者,亦應受嚴重處分。最後十五名被告「被重判入獄十五個月,另付堂費二百元。無錢則加刑兩月,或二年。」這裏所謂「應受嚴重處分」,也只是15個月。

三,放炸彈、 燒路軌等嚴重干擾公共秩序

據1967年7月23日《明報》報導,十七歲的傢俬學徒張煥興,及廿一歲酒家侍役崔錦添,被控7月20日於灣仔修頓球附近堆放物件在電車軌上燃燒,阻礙電車行駛。法官指案情嚴重,將首被告「重囚」21個月,次被告入獄18個月。

同一天法庭判決還有:

- 廿二歲男子凌志強被控參加暴動性集會罪成,於荃灣裁判署被判入獄九個月。

- 十五歲紅磡勞工子弟學校學生簡某,被控於7月10日向警方投石及拒捕,兩罪均成立。於北九龍兒童法庭宣判兩罪共罰一百元正。

- 廣東省銀行卅一歲文員彭顯榮,藏有油漆、手套及掃,意圖寫標語。於北九龍裁判署被控「藏有可作非法用途工具」,罪名成立判囚三個月。

- 廿一歲工人黃家權被控「破壞宵禁」及「藏有兩張煽動性傳單」罪名成立,於北九龍裁判署被判入獄六個月。

上述案例跟反修例運動被捕人士案例相似,「暴動性集會、投石拒捕,身上有傳單或手套等等」都是似曾相識,刑期卻有天壤之別。

四,挑戰公權力

5月18日開始一連四天,每天數以千計的群眾在港督府外示威遊行,他們指罵當值人員,強迫接見的副官聽他們唸毛語錄。武裝員警、防暴隊守在草叢後面,連續幾日都沒有行動。7月15日,28名男女來自左派報館及愛國學校之教員於上亞厘畢道督轅府前舉行非法集會。緊急令下,在總督府外無視法令聚集,公然挑戰權威與制度,當中有教師也有校長。法官裁定他們非法集會罪名成立。24人被判罰款50元正;首被告施榮華加控恐嚇性集會,兩罪共罰款100元。其中年紀最小的勞校保姆,只有17歲,因年幼法官不處罰當庭釋放。

若說七一佔領立法會案是挑戰政府權威,這群教師及記者則完全蔑視法律,視殖民地政府如無物,貫徹了中共的「三視運動」精神(即仇視、鄙視同蔑視,反擊政府的《緊急法令》。左派群眾「反英抗暴」被要求如果被捕,要堅守「三不原則」- 不上證人台、不聘請律師、不答辯,否定港英管治)。從案例可見,即使冒犯了港英的「憲制權威」,法官也只是輕判。

對少年犯從輕發落

受「紅色思想」影響,1967年時,一大批少年參與了暴動,形成一個獨特的「少年犯」群體。近十多年來,部份少年犯非常活躍,他們成立組織,又透過投資電影、紀錄片、舞臺劇,出版書籍及各種聯誼活動要求「平反」並爭取抹除其刑事記錄,從而引起社會注意,使人有錯覺認為他們受到嚴苛的刑罰。但這些到處伸冤的少年犯都略去一些事實:一,他們的刑期都相對較輕(見附表);二,法官都曾經給與他們輕判或不留案底的機會,但他們為貫徹中共的「三視運動」(見上文)選擇寧可坐牢的命運,包括近年銳意尋求平反香島52名師生案中的曾宇雄。

根據統計,少年犯共154人,年齡由11-16歲,刑期以2-6個月為多,他們的具體罪名和刑期如下:

| 罪名 | 人數 | 刑罰(最高 / 最低) |

| 暴動 | 37 | 六個月 / 一天 |

| 藏有煽動性海報 | 24 | 38天 / 一天 |

| 參與恐嚇性集會 | 24 | 三個月 / 7天 |

| 非法集會 | 19 | 六個月 / 7 天 |

| 違反宵禁令 | 12 | 68天 / 1 天 |

| 其他 | 38 | 六個月 / 1 天 |

| 總數 | 154 |

減刑及赦免遞解出境

除了輕判少年犯外,1967年10月政府建議修訂法律寬待青年犯人,法案名為「一九六七年青年犯人法案」,給予青年犯人更寬厚對待。在感化院覊留之最短時間原為兩年,現減為一年。那些被判重刑的,在暴動稍後平息時港英政府多次減刑。隨着暴動落幕,「監犯徒刑審查委員會」於1969年5月再推行懷柔政策,給予十一名被判有期徒刑四年至五年的犯人減刑,在港督同意下刑期減至不超過三年。

1973年,外交官出身的麥理浩分批特赦六七囚徒,向警署投彈炸傷11人,在太子道投彈導至3死38人受傷的暴徒。兩起重大炸彈案本來被判終身的,最終僅服刑7年就得到港督特赦,並於1973年釋放。

| 犯人 | 判刑(年) | 獲釋日期 |

| LEUNG Pun | 5+5+8+5 同期執行 | 1973年6月9日 (1973年釋放) |

| CHAN Yuk-Wa | 10+10 同期執行 | 1974年7月4日(1973年釋放) |

| MOK Siu-Kui | 12 | 1975年12月24日(1973年釋放) |

| LO Shui-Yan | 12 | 1976年2月15日 (1973年釋放) |

| LO Lun | 9 | 1976年3月28日 (1973年釋放) |

| IP Tat-Shing | 10+5+終身監禁 | 提前於1973年特赦 |

| Chu Wing-Chuen | 終身監禁 | 提前於1973年特赦 |

在暴動中犯了重罪或庭上表現囂張的,有多宗法官建議刑滿級要遞解出境。這些附帶遞解出境建議的罪犯,最後都獲免去此附帶刑罰。

結論:哪個政權更不堪?

從以上比較不難看出,當年港英對暴動犯的判刑遠比今天港共的判刑要輕得多。特別考慮到當年港英面臨的是一場左派持着中共撐腰意圖奪取其政權的暴動,今天港共面臨的只是群眾抗議強推《逃犯條例》(等於拆除兩制之間的防火牆)而產生的暴力抗命,性質完全不同,而造成的嚴重影響也不可同日而語(當年造成51人死亡),但是,港共法庭的判決卻遠遠嚴苛於殖民地法庭。為甚麼會這樣呢?

筆者認為原因有三:港英時期雖然總督大權獨攬,但法庭仍然能夠相對獨立於行政部門,而不必事事以總督的意見為依歸,當年法庭就駁回不少控方提出的起訴。但是在今天,單是「指定法官」這一措施已經使法官要完全配合政府的嚴苛政策。特別在習近平提出香港要實行「三權合作」之後,香港的司法部門已經失去對行政部門錯誤政策實行制衡和救濟的作用。此其一。

殖民地時期雖然總督大權獨攬,但是宗主國卻是一個民主的政體,宗主國的民主對殖民地的獨裁產生一種無形的監督制衡作用。例如英國國會就曾經派人來港視察港英當局對暴動者的處理,確保暴動者沒有受到不人道的對待。由於宗主國是一個民主的政體,所以亦比較尊重人權,在宗主國的壓力下,港英也被迫對囚犯作出減刑及赦免的措施,此其二。

殖民地時期的香港雖然沒有民主,卻有充分的自由,這本身對統治者來說就是一種有效的制衡。所以當年葉錫恩議員可以就暴動囚犯的安危福祉發表公開信。《遠東經濟評論》可以派記者李國能(回歸後成為第一任終審法院首席法官)入獄中採訪了十名左派囚徒,每人訪談兩至三小時,寫成一篇四千多字的特稿“Red Sun Over Stanley” 。公民社會的努力(例如葉錫恩)和傳媒第四權(例如李國能)在充分自由的社會裏就能夠發揮糾錯糾偏的功能,以及保障正在受刑罰的人能夠免除不人道的對待。此其三。

今天,黎智英、戴耀廷、郭家麒、何桂藍、譚文豪、毛孟靜、黃之峰等等未審先囚三年,這種司法不公被囚者無法言說,錯誤誰來糾正?鄒幸彤尚未定罪,卻被剝奪與至親通訊的錯誤誰來糾偏?此時此地,對讀六七暴動案例猶具時代意義。

作者羅恩惠,資深香港傳媒人、記者、紀錄片導演,曾執導六七暴動紀綠片《消失的檔案》。

文章来源:光传媒

没有评论:

发表评论

注意:只有此博客的成员才能发布评论。