一、延包网签:农民身份的荒谬绑定

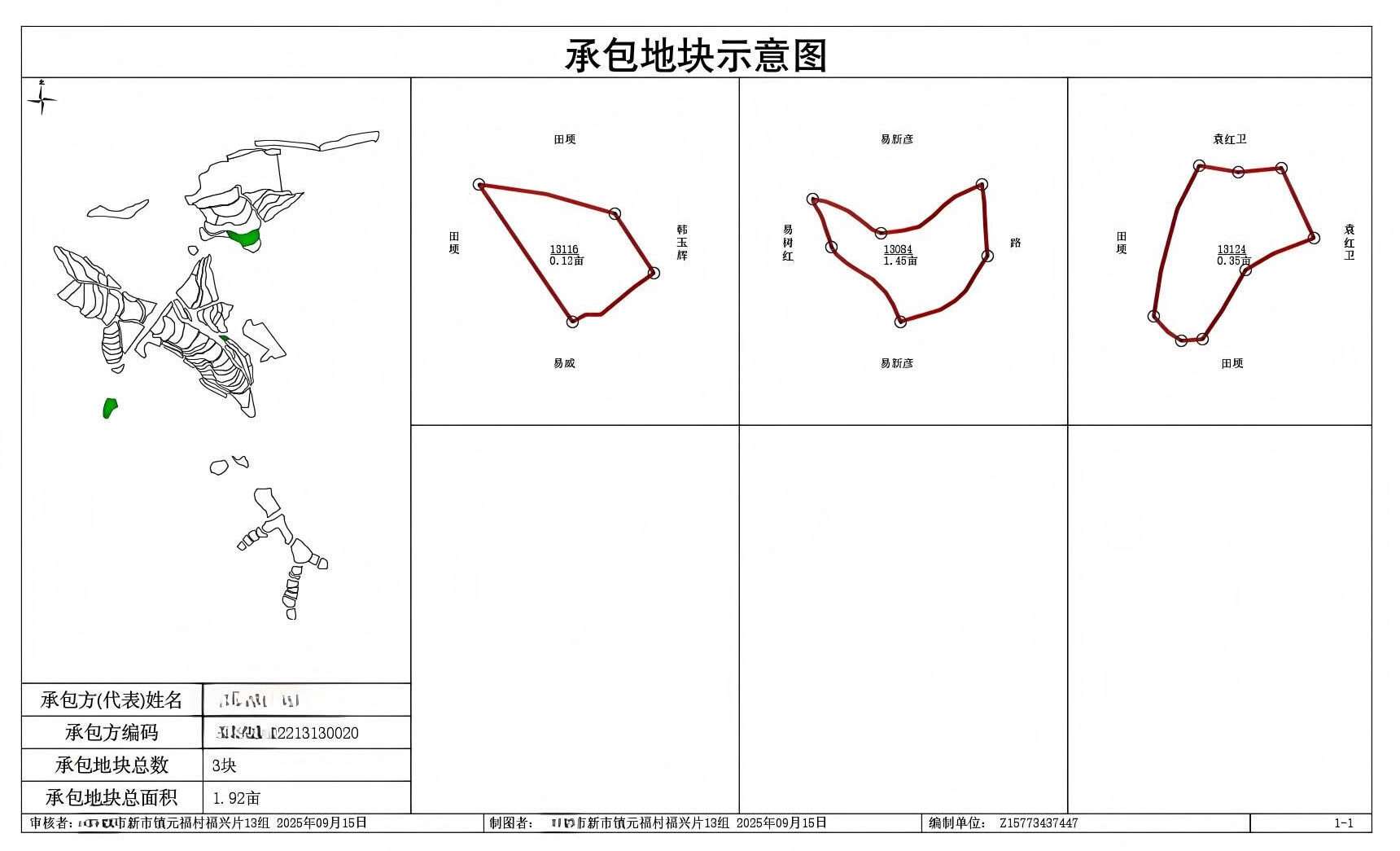

10月10日,老家的村干部通过微信发来一份《农村土地(耕地)承包合同(家庭承包方式)》,要求两日内完成二轮延包网签。这份由农业农村部统一制定的模板,内容冗长而僵硬,仿佛一纸冰冷的诏令:发包方是村里的集体经济合作社,承包的三块耕地分别为0.12亩、0.35亩和1.45亩,散落在村子东、西、北不同角落,宛如被随意丢弃的碎片,零星而无根。

承包人列为我与两个未成年的女儿——她们在长沙出生长大,从未踏足那片土地,那里只是一个陌生的籍贯地,却以她们的名义被绑定为“责任主体”。合同中,农民需承诺“无限期维护集体利益”,承担自然灾害、政策变动乃至集体决策的所有风险,却无任何退出或协商机制;收益权模糊,流转需经村集体层层审批,违约罚则高达数万元。更荒谬的是,整个合同从条款设计到执行流程,全无农民参与——农业农村部高高在上地“顶层设计”,村干部作为执行者,仅需微信推送“速签”,农民则如签字机器般被动接受。

完成网签只需不到一分钟:进入小程序、输入身份证、输入验证码、进行“人脸识别”、电子签名——但这份“签名”背后,是彻头彻尾的霸王条款。它打着“保护农民利益”和“稳定长久不变”的旗号,却剥夺了农民最基本的谈判权和退出权。集体可单方面调整地块、征收补偿或集体决策变更,而农民无权异议;即使土地抛荒或流转受阻,责任全推给“承包人”,集体却免责。这不是保护,而是规训:福柯式的微观权力在这里显露无遗,权力不再是上层宏大叙事,而是渗透基层日常的网络,通过标准化文件、行政话语(如“集体责任”)和隐形惩罚(如扣减补贴、边缘化村务)生产顺从的“主体”。农民被塑造成永不反抗的“承包工具”,而非土地的主人。

这份延包政策的荒谬,远不止于权力的傲慢——它更暴露了制定者的懒惰与愚蠢。懒惰在于,他们懒得下基层倾听农民的声音,只凭一纸模板就能“稳定”乡村,仿佛农民的真实困境是多余的噪声;愚蠢则在于,这种一刀切的“长久不变”忽略了土地的动态性与农民的多样需求,将活生生的田畴硬塞进僵尸般的合同里,期待它永世不朽。试问,这种懒汉式的顶层设计,谁不是在自欺欺人?它表面维护“权益”,实则强化集体垄断,农民的土地权如镜花水月,随时可被政策风向吞噬。谁能保证这份合同不是对弱势者的单向剥夺?这种不合理性,暴露了制度的核心悖论:名义上的“长久不变”,不过是权力对农民的永久绑定,远非真正的权益保障。

我离开农村已近三十年,自1995年离乡以来,再也没有耕种过那几块名义上的承包地,却写过不少反映农民疾苦的文章。2006年,我被以煽动颠覆国家政权罪判刑入狱,其中《从亚细亚生产方式到中央一号文件》就是罪证之一。同一年,中共政府取消了农业税,让广大农民如释重负。政府转向支持农业,不知从何时起,每年银行账户上会到账几十块钱的惠农补贴——这补贴微薄得像施舍,不过也聊胜于无。

回乡时,我耳闻目睹的乡村景象,更让这份延包合同显得格格不入。村里年满三十岁而未婚的男性有四十多个,大多都在城市打工,留守的老人与孩子勉强维系着空荡荡的村落。村里大部分家庭都盖了新房,小汽车基本普及,有的家里甚至有多辆汽车,这些物质改善与农业无关——人均仅0.6亩的土地根本不够养活一个人,大部分耕地处于抛荒状态,被耕种的也基本只是为了自己家庭获取口粮。昔日忙碌的田野如今荒芜,农事已非生计核心,取而代之的是外出务工的汇款与城市的召唤。

乡村的日常消遣与庆典,也映照出这种脱节。大凡红白喜事,以前是请戏班唱戏,现在村村都有秧歌队、腰鼓队助兴,锣鼓喧天,欢声笑语不绝,费用不比戏班少。另外,打麻将、推牌九是日常消遣,村村都有麻将馆。这些热闹的景象,本应源于丰裕的乡土,却源于城市带来的闲暇与资金,土地反而成了可有可无的附属。记得1994年父亲病逝后,我辍学在老家种田一年,那时人均约有1亩地,我家总承包3亩多。随着这些年的修路和建房,耕地逐年缩水,如今人均仅剩0.6亩。

记得那年双抢结束后,我响应号召率先上缴征粮和购粮,换来一张奖状和一条毛巾——奖状随手扔了,毛巾用了半年。一年辛劳,除农业税、农药、化肥、种子等成本,所剩几乎为零。这次延包,显然是邓小平联产承包责任制的僵化延续,无疑是个死胡同。土地承包30年限与城市房屋产权的70年限一样,都是以集体之名垄断私有权。人无恒产必无恒心,农民亦然,只有土地私有化,农民才能自由处置土地,让它不仅能从附属品转为精耕细作的根基,还可以根据实际情况进行合适的转让和售卖。

至于村组干部与我的联系,仅限于每年年底催缴农村合作医疗费用(我视之为隐形的人头税),或敏感时期例行公事的电话问候:“你在哪里?现在做什么?”这些寒暄空洞而机械,仿佛在确认一个“失踪”的档案。乡村人际关系,本是熟人社会中微妙而复杂的网络,层层嵌入日常互惠与隐性默契,却在权力链条下扭曲为冷冰冰的行政工具。中间有个耐人寻味的插曲:据国保警察透露,他们曾例行向村支书询问我的情况,后者信誓旦旦地称我已“失踪多年,根本找不到人”。他们因工作不到位被批评,而我心领神会,将其视为对我的一种“保护”策略。

这一幕,深刻折射出乡村微观权力的双重性与模糊边界。在基层,村支书并非单纯的权力执行者,而是夹缝中的“中间人”——面对上级警察的问询,他以“失踪”为由推诿责任,一方面是典型的官僚惰性,借机卸下追踪的麻烦,避免卷入潜在的政治漩涡;另一方面,却可解读为对本村人的隐性庇护。在熟人社会中,这种“保护”源于乡土纽带的残余:我虽远走他乡,却仍是“本地人”,村支书深知,过度配合上级可能破坏村内平衡,引发邻里猜忌或家庭隐痛。

更深层看,这反映了权力网络的随意与弹性——上级视农民为可随意调动的数据点,基层则以地方智慧巧妙周旋,制造“失踪”的空白,既规避风险,又维护了乡村的自治空间。当然,这也暴露了整体权力的荒谬:农民在官方眼中,既是可忽悠的“本地人”,又是随时可抹除的“他者”。这种双重定位,让乡村关系如一张隐形的蛛网,权力在其中游走,却总有缝隙供弱者喘息,却也永无彻底解脱。

融入不了的城市,回不去的乡村。如今,在城市务工的农村人极其尴尬。城镇化过程中,进城购房的很大一批人面临着一个尴尬的局面,如今社会经济萧条,当他失业时,不仅无力偿还房贷,甚至连物业费、水电燃气等费用都无力支付。这种情况下,城市居住艰难,而回乡之路却也已然断去,因为他根本没有自己的土地。一种近乎荒谬的乡愁总能唤起类似加缪在《异乡人》中所描述的异化感:我如默尔索般,面对父亲的离世无动于衷,却在阳光刺眼的荒诞世界中漂流。

农村不再是家园,而是陌生的“异乡”——土地以女儿的名义延包,她们却如默尔索的恋人玛丽,遥远且毫不相关;惠农补贴如海滩的刺眼阳光,灼伤却无意义;村干部的问候如审讯室的冷光,审视着我的“忠诚”。加缪笔下的荒谬在于存在的无谓:默尔索的漠然源于世界的不回应,中国农民的乡愁则源于身份的空洞——三十年漂泊,我既非城市市民,亦非乡村村民,永陷“异乡人”的虚空,集体话语强加的“稳定”如宗教的审判,荒诞地宣判我们为永恒的局外人。

这种土地延包的异化,更让我联想到斯坦贝克《愤怒的葡萄》中的乔德家族,他们在大萧条的尘暴中被银行和机械化剥夺家园,拖着破旧的卡车西行加州,追逐那虚幻的丰收梦。那些俄克拉荷马农民,曾是土地的儿女,手掌布满泥土的纹路,却在资本的铁犁下化为流亡的幽灵——他们的异化是肉身的,成群结队地涌向未知的谷地,饥饿如葡萄般在喉中爆裂,诉说着土地从母亲转为吞噬者的悲剧。

与之对照,中国农民的异化却是精神的枷锁:我们未曾流亡千里,却被无形的合同链条永缚于故土,那三块碎片化的耕地如乔德家废弃的农舍,名义上属于我们,实则由集体主宰。我们不是西行的难民,而是原地的囚徒,补贴的铜板如加州果园的残渣,勉强糊口却无法滋养灵魂;村干部的微信如银行的驱逐令,温和却不容反抗。

斯坦贝克的葡萄愤怒于失落的丰饶,我们的愤怒则源于这诡异的“长久不变”——土地不再孕育,而是规训,农民从耕作者异化为档案中的影子,在城乡裂隙中,感受那双重疏离:如乔德在公路上喃喃“这是我们的土地”,我们亦在异乡低语“这是我们的身份”,却只换来回音的空洞。这种制度制造的荒谬,不仅是个人宿命,更是时代隐喻:农民被塑造成“影子主体”,在集体垄断的葡萄架下,永世劳作,却永无收获的喜悦。

延包制度的顽疾,已将乡村推向深渊:耕地抛荒、人口外流、农村凋零——这些并非偶然,而是因循守旧农业政策的必然恶果。土地改革迫在眉睫,不破不立,任何拖沓的修补都将通向死路一条。它不仅扼杀农民耕种的积极性,还会泯灭农村的最后一线生机,即地荒人绝。唯有推进土地私有化,方能重塑农民的主体性,让他们从集体枷锁中解脱,自由流转、投资或退出土地,实现城乡融合的真正可能。否则,乡村将永陷异化循环,农民的翻身之路,将如乔德的西行,遥遥无期,却注定徒劳。

二、土改历史:从鲜血浇灌的田畴到永恒的枷锁

回顾中国土地改革的历程,这份延包合同的荒谬如一枚锈蚀的铁钉,刺入历史的脉络,抽搐着旧日的伤口。1949年至1952年的土改运动,是中共建政之初的一场剧变。它以雷霆手段打破千年封建土地制度,让约3亿无地少地农民获得7亿亩土地。本意是实现“耕者有其田”,这一变革点燃了农民的热情,推动了革命进程,还为工业化提供了初始资源——那些从地主手中剥离的谷仓与牲畜。

然而,这场“翻身”运动实则是一出浸染鲜血的悲剧,远非官方颂歌所能掩盖。分田过程中,乡村变成炼狱,空气中弥漫着硫磺与泥土的腐臭:地主被从茅舍中拖出,钉上土台,遭受公开凌辱——游街示众的耻辱鞭笞、剃光头发的侮辱,以及棍棒殴打、热水烫身的私刑,将肉身扭曲成雕塑。湖南岳阳县策口乡那张农民焚烧旧地契的照片,本该象征新生,却遮蔽了无数家庭的崩塌:地主富农被烙上“阶级敌人”的印记,子女永世在阴影中生活,财产化为灰烬。

(新华社资料照片:土地改革中湖南岳阳县策口乡农民烧毁了旧地契)

历史记录着“左”倾狂热的后果——中农权益遭无端侵犯;乱打乱杀的冤案四起,甚至株连无辜亲族。斗争会以“诉苦”仪式拉开帷幕,农民被驱使编织“血泪史”,继而群情激愤,地主跪地叩首,若稍露反抗,便坠入深渊:棍棒碎骨、热水焚肤、活埋的黑暗。许多地主在耻辱中选择自戕,或被“意外”打成血泥,弃尸荒野,任野狗啃噬。

官方数字讳莫如深,但学者从尘封档案中掘出真相:土改中约100万至500万人死于暴力或自杀。如温泉屯的顾家三兄弟,本是小地主,却被斗得家破人亡,老大老二殒于镇压反革命,老三逃亡成谜;李家三兄弟则直接血染黄土,凝固在永恒的惊惧中。这种残酷,不仅是肉身的撕裂,更是灵魂的焚烧:邻里关系翻脸成仇;乡村熟人网络崩解为恐怖迷宫,昔日互助的乡音化作咒骂。毛时代“文革”的批斗、游街、株连,便在此间孕育,一脉相传。

这鲜血浇灌的田畴,本该孕育丰收,却在1950年代的合作化浪潮中再度枯萎,最终酿成大跃进的饥荒。1958年“大跃进”巅峰,全国涌现约26,500个人民公社,覆盖99.1%的农户,每社平均吞噬4,756户的血汗,土地、耕畜、农具尽数没入集体。农民的自留地与私有器具蒸发,公共食堂的“平均主义”强制推行,生产与消费皆成集体傀儡,家庭温炽被拆解为冰冷数字,甚至一日三餐的自由亦成奢望。这军事共产主义的狂飙,盲目追逐高指标,助长浮夸风,导致粮食产量虚报,集体提留率飙升,蚕食农民的残羹,最终在1959-1961年的三年大饥荒中,爆发出人类史上最骇人的悲剧。

杨继绳在《墓碑》一书中,以档案和访谈揭开极权制度的黑幕:约3600万农民在“公有”名义下,饿殒于黄土高原的沟壑与村舍中,他们的尸体堆积成无形的永恒墓碑——非正常死亡数字相当于唐山地震的150倍,饥饿吞噬了无数孩童的啼哭与老人的叹息,出生率崩跌,乡村化作死寂荒原。这场浩劫,不仅是政策的失控,更是制度的原罪:集体化扼杀农民的生产自主,农村社会血脉崩解,证明若无退出的阶梯,便是国家对亿万生灵的致命枷锁。

改革开放的曙光,于1978年的家庭联产承包责任制中短暂绽放,粮食产量从3.05亿吨激增至1984年的4.07亿吨,农民收入同期跃升2.69倍,乡村重获一丝生机。然而,二轮延包如眼前这份合同,又将这自由锁回集体的铁笼:1997年中办国办的通知虽延长30年,却强化集体对土地的垄断,农民仍无恒产可依。这些历史的轮回,从鲜血的分田,到饥荒的墓碑,再到短暂的承包与再度延包,昭示土地改革若不迈向私有化,便永陷国家对农民的反复攫取,人地关系的循环如诅咒般缠绕。

这悲剧岂止中国一隅?放眼国际,与印度殖民后土地改革的荆棘、俄罗斯mir村社的崩解如出一辙,集体模式往往重蹈专制的覆辙,而私有化如台湾1950年代的土改,则催生农业现代化与经济腾飞。当下乡村的镜像,更是这循环的回响:土地承包制下,粮食价格低贱,一斤稻谷不及一瓶矿泉水,成本高企,收益微薄,导致全国抛荒土地超1亿亩,农民宁弃“集体财产”外出打工,也不愿在苦海中煎熬。

这种抛荒,非仅经济失衡,更是微观权力的暗流:村干部为应上级“稳定”指标,强推延包,以“集体责任”规训顺从,却视基层血泪如无物;农民在权力的不对等中被迫落笔,却无力挣脱,土地成空壳,权力化作日常规训之网。这与拉美乡村的闲置荒野相似,国际警钟长鸣:无私有激励的土壤,资源将浪费,酿成生态荒芜与社会撕裂。

前段时间,网络上经济学家李小加的演讲,撕开繁荣的帷幕,露出底下的腐朽。他直言,中国经济奇迹建立在对数亿农民长达四十年的掠夺之上:土地被霸占,价值高达50万亿;工资被压榨,环境被玷污,存款被蚕食;大饥荒中数千万条人命的隐秘注脚,更是这“奇迹”的血债。李小加的呼吁——补偿这笔欠债,方是中国未来的曙光——虽振聋发聩,却也照见问题的顽石:农民,这个曾承载职业尊严的词章,如今已标志贫困、落后与被遗弃的宿命。

核心的毒瘤,便是那著名的“工农业产品价格剪刀差”:自1950年代起,国家以统购统销,将农产品价格压低(粮食收购价仅市场价的30%-50%),工业品却高耸(化肥、农机成本翻倍),每年从农民掌心转移数千亿资金,浇筑工业的城池与城市的饕餮。据估算,这一剪刀差累计剥夺农民数十万亿元——他们的粮食源源流入工厂的熔炉,换来高价的铁器,却无一丝剩余回哺田畴,导致农村贫困缠绕不休。改革开放后,虽名义上松绑市场,但隐形的补贴仍偏袒工业,2023年粮食收购价仅为成本的80%,农民每亩纯收益不足500元。这种剥削,冷酷而精密:农民的汗水铸就城市的高楼林立,却换来微薄的回音,土地从生机的摇篮,异化为永不满足的贡赋机器。

更刺骨的,是农民养老金的凄凉:那些为剪刀差“奉献”毕生的老农,如今每月仅得100-200元的城乡居民基础养老金——勉强够几袋米的温饱,却远逊城市职工的3000元平均水准。他们年轻时交公粮、修水库、响应号召进城打工,付出如江河东逝,却在暮年被遗忘于尘埃:养老金缺口高达数万亿,国家宁补国企的烂账,也不愿偿还农民的“血汗债”。

这冷酷的双标,暴露当政者的伪善——高呼“共同富裕”,却将农民的牺牲封存为“历史贡献”,养老金如施舍的残羹,嘲讽他们的忠诚与幻灭。国际如巴西土地改革的败笔,亦源于此忽略:农民的血汗被工业“消化”为乌有,养老金成空谷回音,导致社会的裂痕蔓延。中国农民的养老金,不仅是数字的鸿沟,更是制度暴力的延续:国家以“发展”的圣名,永续他们的贫困,视亿万老农为可牺牲的“过剩”。

没有评论:

发表评论

注意:只有此博客的成员才能发布评论。