2025年7月,東京局外人書店開始發行「名山文庫」 ,趙國君在發刊詞中說到:「名山文庫志在留存漢語思想,恢復漢語尊嚴,堅持獨立自由立場,注重思想性、藝術性、文學性表達。文庫集合全球學者、作家、藝術家及日常書寫者,關注中國命運,記錄時代變遷,努力留存有價值、有意義、有趣味之漢語書寫,致力於在海内外中文讀者中促進思想與知識的傳播。志在為中國命运树碑,為漢語思想立傳。傳之于同好,以再造新民;藏之于名山,以敬獻于未來自由民主之中國。」

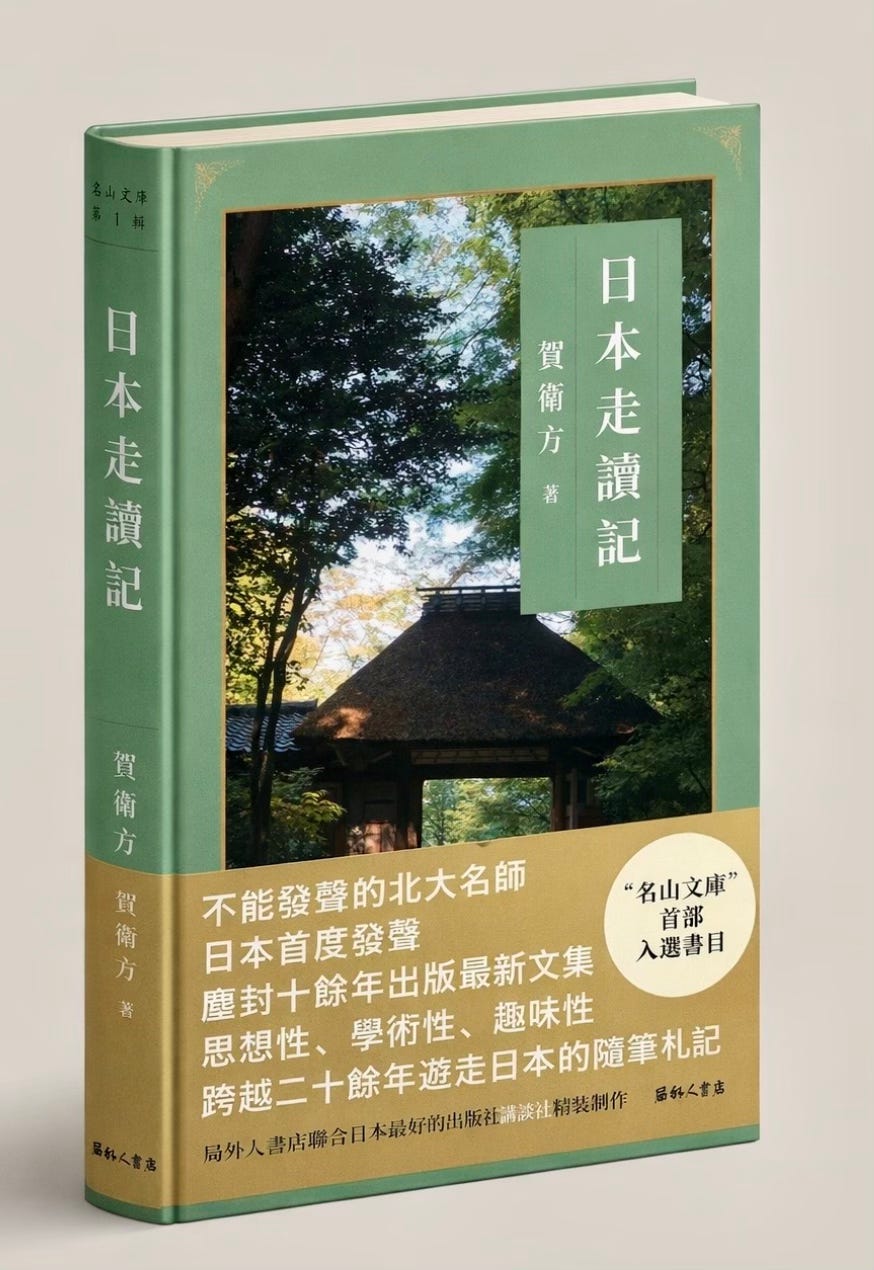

2026年1月,「名山文庫」推出中國法學學者賀衛方的新書《日本走讀記》。本文為該書自序。

平生獨往願,惆悵年半百

——對中日關係的私見與努力

分不開的“歡喜冤家”

中國與日本建立正式外交關係,在一般文獻中稱為“中日邦交正常化”,即由大陸的中華人民共和國取代了在臺灣的中華民國,距今正好半個世紀。五十年來,兩國之間有爭說“世世代代友好下去”的蜜月期,也有紛爭漸起、摩擦不斷的困難期。但是,最令人錯愕的,乃是在五十周年紀念的時刻,兩國關係到了幾乎算得上是進入冰凍期了。在日本,民意調查的數據表明,對於中國持好感者的比例持續走低,已經到了不足一成的最低點。雖然在中國沒有可以信賴的民意調查,但國民中反日情緒的周期性發作仍然是一個不容忽視的現象。政府層面的交往日漸稀疏,政治關係冷若冰霜。對於中國政府視為內部事務的香港、新疆等地的人權問題,日本政府人士也少有地公開表達對中國的批評。在學術和教育界,兩國間的交流也遭遇到很多的阻力,以往人員的頻繁往來和經常舉辦的聯合研討會也已經盛況不再了。

作為經歷過一九八〇年代兩國政治經濟文化交往最熱絡時期的一個學者,此時此刻,撫今思昔,真是有一種不知今夕何年的感歎。當然,對於中日關係本身的特殊性和複雜性,自覺也有相當的理解。對於戰爭苦難的不能忘懷,某些日本右翼人士時常發出的刺耳言論,以靖國神社參拜問題所顯示的兩國之間對於死者的感觀差異,最重要的是,政治體制和意識形態的或潛在或外顯的沖突,都是時時導致兩國關係出現危機的“病灶”。甚至某些一般人看來屬於有助於增強兩國國民親和感的事物,諸如一千多年文化交流的偉大成果,奈良唐朝風格的寺廟,日語中大量的漢字以及漢文典故,源於中國古典的天皇年號以及地名、機構名,某些中國人會因此而誇大日本文化中的中國影響,傲慢地以為明治維新前的日本事事起源於中土;而自本居宣長、福澤諭吉,一直到當今的一些日本學者,也未嘗不會把這類所謂漢意事項視為妨害日本文化純正性或日本走向現代化的負面因素。直到一九七七年,當代日本語言史學家、曾任築波大學副校長的林史典教授還以某種宿命論的語調這樣說:

毋庸多論,漢字是以與日語的特性、結構截然不同的中文為基礎成立、發展乃至成熟的文字。它本來就與日語不相匹配,且在事實上,為了使這一以異質語言為起源的文字成為自身的文字,日語未能幸免地走上了一條漫長而充滿苦難的歷程。要說日語直至今日仍在此延長線上,亦不為過。(轉引自子安宣邦:《漢字論——不可回避的他者》,顧春譯,三聯書店二〇二一,頁一四)

無論如何,這兩個一衣帶水卻又仿佛“歡喜冤家”的國家之間,要建立一種良性互動的關係仍然是一個相當艱難的事業,而且在未來相當長時間裏,人們還看不到一種穩定格局形成的可能性。

改革開放之夢的幻滅?

近來一種流行的說法是,在過去的四十年多間,中國的改革開放讓日本以及歐美國家產生了一種幻覺,作出了誤判,以為隨著外資的引入,私人經濟的發展及經濟增長催生的企業家階層和中產階級的興起,必將導致政治體制以及意識形態的深刻變化,中國會平和地融入建立在二戰後形成的以西方主導的國際秩序之中,成為內有國民的民主自由、外有真誠合作和正義風範的世界大家庭的合格成員。但過去的十年時間裏,通過中國政府的各種作為,無論是在日本,還是在美國,許多人都以懊惱的心情承認:這是一個已經破滅了的玫瑰色美夢。進而認為,此前中國的各種美好說辭和姿態一開始就是一場騙局,如果更早識破,則會減少許多後來不必要的錯誤和損失。

私心以為,對於過去四十年歷史,全部用這種陰謀論式進行解讀或許有些偏頗和簡單化。從中國方面觀察,對外開放和整個社會的變革的動力絕不僅僅來自於中共與政府的高層決策;對毛澤東路線的否定和現代化國策的確立本身預示著對捆綁著國民的枷鎖的逐漸解除,國門的開放帶來了國民對外部世界尤其是西方世界的震撼性的認識,並很快化作一種要求進一步開放和依照西方模式變革中國制度與文化的強大動力,推動著官方決策向前邁進。

不妨舉一個個人經歷的例子。作為恢復高考之後首批進入大學學習法律專業的學生,我們在一九七八年冬天看到了一部日本電影,高倉健和中野良子等主演的《追捕》,這是文革後中國引進的第一部來自發達資本主義國家的電影,之所以引進,據說是因為其中黑暗勢力操縱警察和司法的故事具有讓觀眾深化對於資本主義弊端認識的教育意義。這部在日本反響平平的電影在中國獲得的成功簡直可以載入吉尼斯世界紀錄,有統計表明有八億中國人觀看了這部電影,我想也許是八億人次,其中包括我這樣連續看五次的例子。飯後茶餘,人們眉飛色舞地討論著電影的情節,贊美著幾位演員,他們的臺詞、表情和演技,甚至模仿他們的服飾(特別是“矢村式風衣”)。我們學法律專業的男生心中都憧憬著將來也成為杜丘式的檢察官,同時也能遇上真由美那樣的美麗而勇敢的女友。電影中日本的發達,東京的高樓林立,車水馬龍,真由美父親的私人飛機,各種精美的器物,凡此種種,將陳舊教科書裏對資本主義的批判統統擊碎,大家心裏都在想:日本這樣的國家就是我們要學習的典範。

推動中國開放和改革的不僅僅是這樣的電影,還有走出國門的人們回來後繪聲繪色的見聞,越來越多的外資企業生產的琳琅滿目的產品和與之伴隨的管理文化,出版社推出的卷帙浩繁的翻譯書籍,可以說,自一九八〇年代中期開始,資本主義以及民主、人權、自由、法治、憲政等都成了一種具有正面意義的事物,雖然官方話語中還無法放棄社會主義這樣的旗號,但是話語與實踐之間的背離卻是愈來愈明顯,以至於官方不得不使用一些令人難以確定其含義的目標名稱——諸如小康社會、三個代表、科學發展觀等——來瞞天過海或暗度陳倉。一個吊詭的現象是,對於共產黨人的思維影響深刻的所謂歷史唯物主義,包括經濟基礎決定上層建築這樣的理論範式,在某種程度上也給黨國領導人一種強烈的心理暗示——與前述西方人的期望頗為相似——那就是經濟領域的開放和財富的增長自然會改變政治制度和人們的觀念形態。這也可以部分地解釋,鄧小平這樣的領導人何以如此積極地推動市場經濟和對外貿易,卻在涉及根本性的政治以及憲政改革方面謹小慎微,因為他們相信,經濟發達了,政治領域的改革就是水到渠成的事情。

在一篇發表在日本外務省刊物《外交》(卷十二,二〇一二年七月出版。)題為“中國法治的出路”的文章裏,我曾結合當時發生的薄熙來事件,敘述和分析了鄧小平主導的改革開放的策略和遭遇到的困境,解釋了薄熙來何以崛起和敗走。實際上,除了經濟快速增長之外,鄧氏改革也帶來了中國政治、法治、文化以及社會等層面上的深刻變化。但是,囿於自身價值觀的局限和對於後人解決難題能力的不可靠信賴,鄧小平錯過了一九八〇年代中期推動最艱難的政治改革的關鍵機遇,而隨著他的離世,政治制度與政治文化變革的滯後愈發成為阻礙市場經濟發展、惡化官場風氣、激化社會矛盾的總根源。在文章的結尾,我寫道:將於今年下半年召開的中共十八次代表大會也許能夠成為一個轉變的契機。但是,正如我們在前面分析的那樣,向法治邏輯的轉型需要深刻的意識形態的轉變,需要獨立的社會和政治力量的崛起,需要更加漫長的文化改造。盡管如此,薄熙來的“重慶模式”的破產還是給了我們一點樂觀的希望。畢竟,法治之路已經是這個古老國度走向自由與幸福的不二法門,國民對於一個合理政府的想象已經今非昔比了。

如今看來,十年前的這種判斷算是一種審慎的悲觀或抽象的樂觀。十年來所發生的種種,可以說是令人瞠目結舌,不堪回首。在時下這種地球村的境況下,一國內政中的各種壓制自由與人權的事件必將影響到外交,更不消說在外交方面,中國與西方國家以及日本之間的對立和緊張,包括民間交往、文化交流所遭遇到的種種阻礙,也是半個世紀以來所罕見的。最令人不安的是,在可見的將來,還看不到發生轉折的希望曙光。可以說,這是導致兩國關係時常出現危機的一個主要因素。

日本研究在中國的興起

說回到中日關係的未來,其實,政治制度與意識形態上的差異固然是一個重大障礙,但是也不能指望將來中國實現了民主化後兩國關係就會變得順風順水,一團和氣。民主化反而激發更強烈的民族主義浪潮也未可知。後共產主義時代俄羅斯的走向就清楚地展示出這一點。要真正實現兩國之間的親善和睦,最重要的還是更廣泛的國民之間相互理解和尊重,尤其是作為“異文化”的兩個國家之間的理解與尊重。一位日本的漢學家曾說,中日關係的許多困難都來自於兩方都自以為對於對方有深刻的了解,不免以己度人,前面提到的靖國神社參拜難題就是一個例子,兩國對於亡者的觀念差異不為對方所理解和接受,導致周期性的沖突。這方面,高橋哲哉教授的《靖國問題》中文譯本於二〇〇七年在北京出版,雖然作者本人屬於批判參拜的自由派學者,但書中還是展示了日本國內圍繞著靖國神社及其參拜事項的各種不同觀念和行動及其背後的邏輯,有助於中國讀者更全面的理解和思考其中的複雜性。

早在一九七〇年代,著名漢學家吉川幸次郎曾表達了對於中國的日本學研究狀況的不滿。他渴望見到兩國關係的順利進展。“為了使中日正常發展,我對中國有個請求,希望更好地了解日本的文明史。”“如果按照現在的樣子發展下去,在日本文明的研究方面,中國將會成為世界上最為落後的國家吧。”(鄭清茂:“吉川先生的‘兩個不滿’”,《吉川幸次郎全集·月報》第二十卷,昭和六十年十月。)令人欣慰的是,從那時起,情況發生了很大的改觀。一方面,有關日本的各種翻譯作品大量湧現,改變了較早時候大多只是引入日本漢學著作的情況(當然,日本的漢學研究實際上也會折射出兩國文明的差異,如同為他人寫的傳記也會透露作者自己的種種信息)。個人閱讀範圍,例如本居宣長《日本物哀》 (二〇一〇,系中譯本出版年份,下同),岡倉天心《茶之書》與九鬼周造《“粹”的構造》合輯(二〇一六),加藤周一的《日本文學史序說》(一九九五),同作者《日本人的皮囊》(二〇一八)、《羊之歌》(二〇一九),內藤湖南《日本歷史與日本文化》(二〇一二),芳賀矢一《國民性十論》(二〇一八,香港),柳田國男《明治維新生活史》(二〇一六),小森陽一《日本近代國語批判》(二〇一一),丸山真男《忠誠與反叛:日本轉型期的精神史狀況》(二〇二一),西方學者諸如以色列艾森斯塔特、加拿大E. H. Norman、美國賴世和(Edwin O. Reischauer)等人的著作,連同商務印書館自二〇〇五年開始推出的叢書“日本學術文庫”、高原明生教授等日本和中國學者擔任選書委員的大型書系“閱讀日本”,更晚近的,二〇一八年岩波書店與中國新星出版社聯合推出的“岩波新書精選”,還有《劍橋日本史》(二〇一四年起陸續出版),等等,也是蔚為大觀了。

另一方面,也許更能告慰吉川幸次郎先生的是,中國學者原創性的日本研究作品也在不斷出版,限於篇幅,這裏就不列舉自己所見的書目了。雖然整體而言,跟日本的中國研究水凖尚難以媲美,但假以時日,逐漸出現令日本同行和讀者驚豔的作品也是可以期待的。

文章来源:波士顿书评

没有评论:

发表评论

注意:只有此博客的成员才能发布评论。