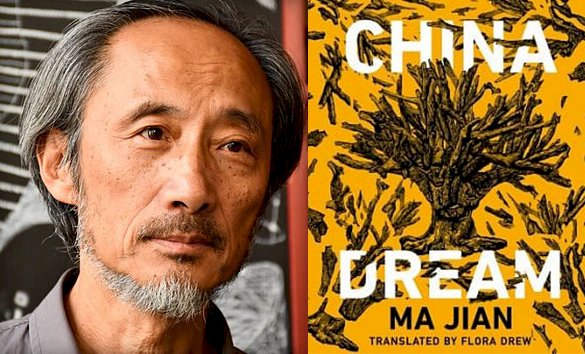

马建与《中国梦》

“刚上任的中国梦办公室马道德主任醒来的刹那,发现梦中的自己不但没消失而且历历在目。要知道,这是初夏中午,他发福的肥肚子正蜷在背椅午睡片刻。梦中的那个我不该在这儿现身,他也头一次发现隐藏在记忆深处的旧梦在苏醒。”

马建的政治寓言小说《中国梦》如此意味深长地开头。

所谓“中国梦”,就是在全球实现共产主义之前的“中华世纪阶段”,把中国的执政党改造成为“全人类的执政党”,实现中华民族的复兴梦,“让中国人民享受全世界、管理全世界、实现人类大一统”;融合民族传统和马克思主义,实现成吉思汗征服世界的未竟之梦,把联合国的总部迁到北京。为在这一代党员身上实现这个大梦,主人公马道德研制“中梦汤”,“中国梦芯片” ,让中国特色社会主义价值观一次性输入人民的头脑。他还与监狱合作,安排犯人当网络评论员删帖和跟帖。

马道德想吃口月饼,掰开的却是贿赂他的金元宝;他有老婆,却嗜好收集别的女人的阴毛,记录与众情妇的艳史,除了“金陵十二衩”之外,还到“红卫兵夜总会”去与几个“共产主义接班人”同时鬼混。

但马道德摆不脱青少年成长时期的文革梦魇。文革个人记忆的“怀念梦、家事梦、武斗梦、生死梦、草泥马梦”与他的中国梦是死对头,令他的大梦总在关键时刻阳痿。

文革期间,出生于“黑五类”的马道德“我把党来比父母”,大义灭亲地揭发“大右派”父亲有英国钢笔,与家庭彻底划清阶级界限后反戈一击,加入造反派东方红战斗团,此派打死另一派五百多人;当带路党带红卫兵抄了自家,即使父亲冰天雪地中被罚跪煤渣,膝盖全是血,这位“革命小将”也遵循“对待敌人要像寒冬腊月”般冷酷无情的丛林规则,连手都不伸一把,最后父母双双自杀,被拉到野树林草草下葬。

当他充当强拆队的急先锋去说服插过队的村庄为实现“国家梦、世界梦”放弃自己的土地时,却“看到车窗上闪著梦里常跳出来的死鬼般血脸”;在与墙壁上挂着毛泽东诗词的“红卫兵夜总会”醉生梦死时,想起同一战壕里的战友兼初恋情人……。自“中国梦进入大脑,旧事就像往水里按皮球,反弹更高”,这对马道德的政治仕途是致命的一击,还有可能连累他人。一位气功大师指点他,想忘掉父母,那就全删文革记忆,喝一种叫“孟婆汤”的神药,由令人失去亲情记忆的母亲的精血、去掉性别的父亲的眼泪或父母的骨灰、或九只黑猫的血、黄泉水等一类怪异秘方制成。喝了臭气熏熏的“孟婆汤”后,马道德发疯了,最后一只脚穿着父亲留下的三节头皮鞋爬上鼓楼,高喊“爹、妈,中国梦万岁!”,将“中梦汤洒向一群看客,然后“双腿舞蹈般一蹬便飞进了美好的未来”。

乔治·奥威尔的政治寓言小说《1984》早于《中国梦》70年,刻画了一个令人毛骨悚然的恐怖世界。

乔治·奥威尔《1984》英国首版封面。

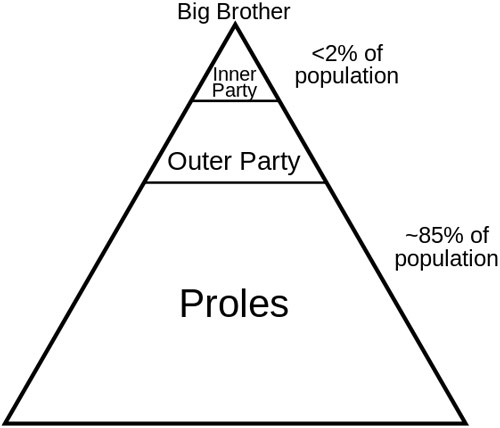

超级大国大洋国是个金字塔的社会。雄踞在最上层的是永远正确,万寿无疆的老大哥,没有人见过他,他是电幕上的一个声音:“老大哥在看着你”。

他在钱币上、在邮票上、书籍的封面上、旗帜上、招贴画上、香烟盒上,无处不在,无时不在,无孔不入。人们的脑壳里“除了几个立方厘米以外,没有东西是属于自己的”。

老大哥之下的第一层是核心党员,第二层是外围党员,第三层是沉默的大多数—无产者。

《一九八四》大洋国的社会结构: 上等阶级的核心党员(Inner Party),占全国人口2%;中等阶级的外围党员(Outer Party),占全国人口13%;下等阶级的无产阶级(Proles),占全国人口85%。

这个时代的一切信念、习惯、趣味、思想状态,目的只有一个–滴水不漏地严防有人看清社会的本质。掌控全国的是负责新闻、娱乐、教育、艺术的真理部、负责战争的和平部、负责法律和秩序的友爱部、负责经济的富裕部。

根据大洋国奉行的“英社”哲学–“过去并不客观存在,它只存在于文字记录和人的记忆之中。要控制过去首先要训练记忆力,既然要改变一个人的记忆或者篡改文字记录,那么就要抹杀过去的痕迹。”真理部的三句口号是:战争即和平、自由即奴役、无知即力量。

主人公温斯顿是真理部的审查员,他每天的工作是修改过去,凡是不符合政党需要的历史必须刮得像一张干干净净的羊皮纸。此外,真理部还要搞一套低级廉价的东西麻痹“不是人”的无产者,因为“无产者和牲口是自由的。”

温斯顿的父母早在大清洗中被失踪,他的熟人中已有三十多人被销声匿迹、化为乌有了。

他的母亲和他的小妹妹为了让他活着,牺牲了自己的生命。他年幼、自私,抢夺快要饿死的妹妹最后一点食品。

恐惧、仇恨、痛苦交织的折磨中,他母亲和妹妹穿过记忆的黑暗隧道向他走来,“从绿色的水中抬头向他看望”。

温斯顿不算鳏夫,妻子名义上也存在。但是党禁止肉体情欲,为性欲而交合属于造反行为,党只承认为党生儿育女的婚姻。少年反性同盟提倡男女完全过独身生活,所有的儿童用“人授”方法生育,归公家抚养。温斯顿的妻子只打算为履行党的任务而“生个孩子”,这使得他“性趣”全无。离婚是党绝不允许的,但如果没有子女,则鼓励分居。

旧杂货店的老板为温斯顿和他的情人裘莉亚提供了一张双人床,他们在这个秘密幽会地点享受绝望的肉欲快乐。政治上,两人三观也不谋而合,裘莉娅凭直觉感知“大洋国根本没有在打仗,每天落在伦敦的火箭可能是大洋国自己发射的,目的是为了吓唬人民”。

核心党员奥勃良下了一个圈套,故意借给温斯顿“人民的公敌”—果尔德施坦因的反动书籍,让他们在享受肉体犯罪的同时思想犯罪。

“我们是死者”。他说。

“我们是死者”。 裘莉亚乖乖附和地说。

“你们是死者”。他们背后一个冷酷的声音说。

他们幽会的房间里挂画的地方秘密藏着一个监视电幕。

那位“头发花白”的旧杂货店老板,原来是一位黑头发的思想警察。

自以为神不知鬼不觉的温斯顿的一举一动、一思一想早被秘密监视了七年,连他偷偷藏在壁龛里日记本中的每一粒灰尘都被原封不动地放回了原处。

奥勃良破解他梦中最惊慌最可怕的是饿老鼠,于是用“古代中华帝国的常用惩罚”—凌迟:将一笼子饿老鼠放在他面前,“它们会直扑你的脸孔,一口咬住不放,有时先咬眼睛,有时先咬你的脸,再吃舌头”。

温斯顿背叛他心中仅存的爱情,喊出“咬裘莉亚!别咬我!你们怎么咬她都行,把她的脸咬下来,啃她的骨头!”

患难情侣互相出卖了对方

尽管温斯顿已经完全脱胎换骨,但党的子弹仍然射进他的脑袋,此刻,他发自内心地热爱老大哥了。

比放老鼠咬脸还要惊悚的是大洋国每分每时每周的国民总仇恨。

在两分钟的仇恨节目中,“所有的人不出三十秒,一切矜持都没有必要了,一种夹杂着恐惧和报复情绪的快感,一种要杀人、虐待、用大铁锤痛打别人脸孔的欲望,像电流一样穿过这群人,甚至使你违反本意变成一个恶声叫喊的疯子。”

“电幕”控制人们的行为与仇恨、领袖崇拜,以维持社会运转。

仇恨周的六天就是天天游行,演讲、呼喊、歌唱、旗帜、标语、电影、敲鼓、吹号、齐步前进、坦克轰隆、飞机轰鸣,全民同仇敌忾的狂欢节。

最可怕的是大洋国的儿童从小就被灌输“亲不亲,阶级分”的敌我意识形态,从幼小起就开始接受犯罪停止训练,也就是在产生任何危险思想之前具有悬崖勒马的能力。

温斯顿去同事派逊斯帮他太太修理厨房里的水池子,这家少年侦察队的孩子-九岁的男孩和他七岁的妹妹用玩具自动手枪和木棍对准他:

“你是叛徒、思想犯!你是欧亚国的特务,我要灭绝你,要送你去开盐矿!”显然这不是孩子善意的恶作剧。

这两个孩子为没去看成处决帝国战俘的绞刑而泄恨。帮了忙的温斯顿不但没得到感谢,反而遭到弹弓的射击。

这个具有高度的思想觉悟的小女孩草木皆兵,参加学校外出活动时,与另外两个女孩发现一个陌生人穿的鞋子不同,判定他是个外国人,三个女孩把这个人交给了巡逻队。

这个国家的儿童都是小密探,“全部凶残本性都发泄出来,用在国家的公敌、外国人、叛徒、破坏分子、思想犯身上,三十岁以上的人都惧怕自己的孩子。”每星期的《泰晤士报》上总有“小英雄”的报导。

温斯顿在监狱里遇到了派逊斯,他的小女儿从门缝里偷听到他嘀咕“打倒老大哥”而向巡逻队告了密。

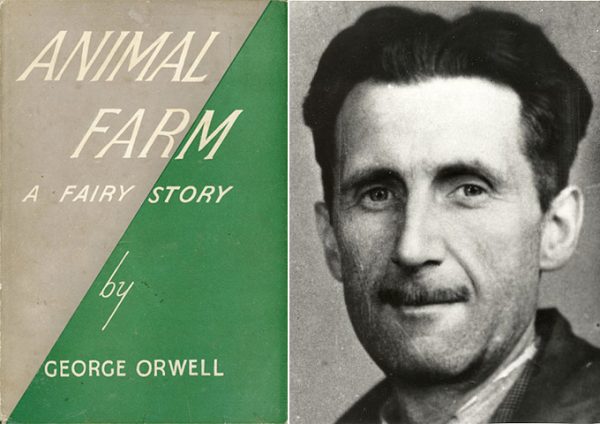

欧威尔短暂的一生颠沛流离,曾有5年时间在缅甸作为英籍警察获得近距离观察审判、监禁、绞刑的机会。回到英国后辗转流浪在英伦岛与欧亚大陆,参加过国际义勇军支援西班牙内战。他漂泊的生涯与敏锐的视觉使他看清极权本质与底层的黑暗,他留下了丰富的作品,其中《动物农庄》与《一九八四》成为反乌托邦的经典之作。“我并不相信在我书中所描写的社会必定会到来,但是,我相信某些与其相似的事情可能会发生”。 欧威尔去世前曾提到过《一九八四》。

《动物农庄》也是欧威尔反乌托邦的经典之作。图为初版封面。

马建自1987年写出《亮出你的舌苔或空空荡荡》被禁之后,其三十多年的文学生涯中,写了以天安门事件为背景的《肉之道》、揭露强制堕胎政策的《阴之道》等不少中国题材的作品,除了英文版之外,其中《红尘》被翻译成日文。由于他的作品描述了当下行进中的欧威尔式的世界,自2011年被禁止入境。

“流亡虽然是一种残酷的政治惩罚,但生活在英国,让我的写作更能看到笼罩在我的祖国的谎言迷雾,使我更能完整真实地表达我对时代的感受”。

“我要把这本书刻在石头上,带到乔治·奥威尔墓前”,马建说。

所谓自由,就是可以说“二加二等于四,而非等于五”。温斯顿与马建的作品以反讽的手法喻出的只是常识。近日看到网络刷屏的雷人儿歌《方舱医院真神奇》以及《中学生导报》刊登的诗歌《新冠病毒终于哭了》,稍具常识的人都会全身起鸡皮疙瘩。

来源:rti

没有评论:

发表评论

注意:只有此博客的成员才能发布评论。