在新冠病毒疫情下空荡冷清的香港赤鱲角机场,昔日启德机场为移民亲友送行的场景再次上演。

2019年6月30日,中国针对香港颁布《香港国安法》,英国、澳大利亚、加拿大和台湾先后宣布面向香港居民提供特殊移民签证渠道,或放宽既有签证政策。其中,英国国民(海外)签证(BNO签证)从2021年1月31日开始接受申请。合资格申请的BNO港人达290万,连同家眷达520万人。

英国内政部1月29日正式公布BNO签证申请详情时指出,预测第一年将有至少12.3万名BNO申请循此路赴英,五年内将有至少25.8万人,最多32.24万人申请。

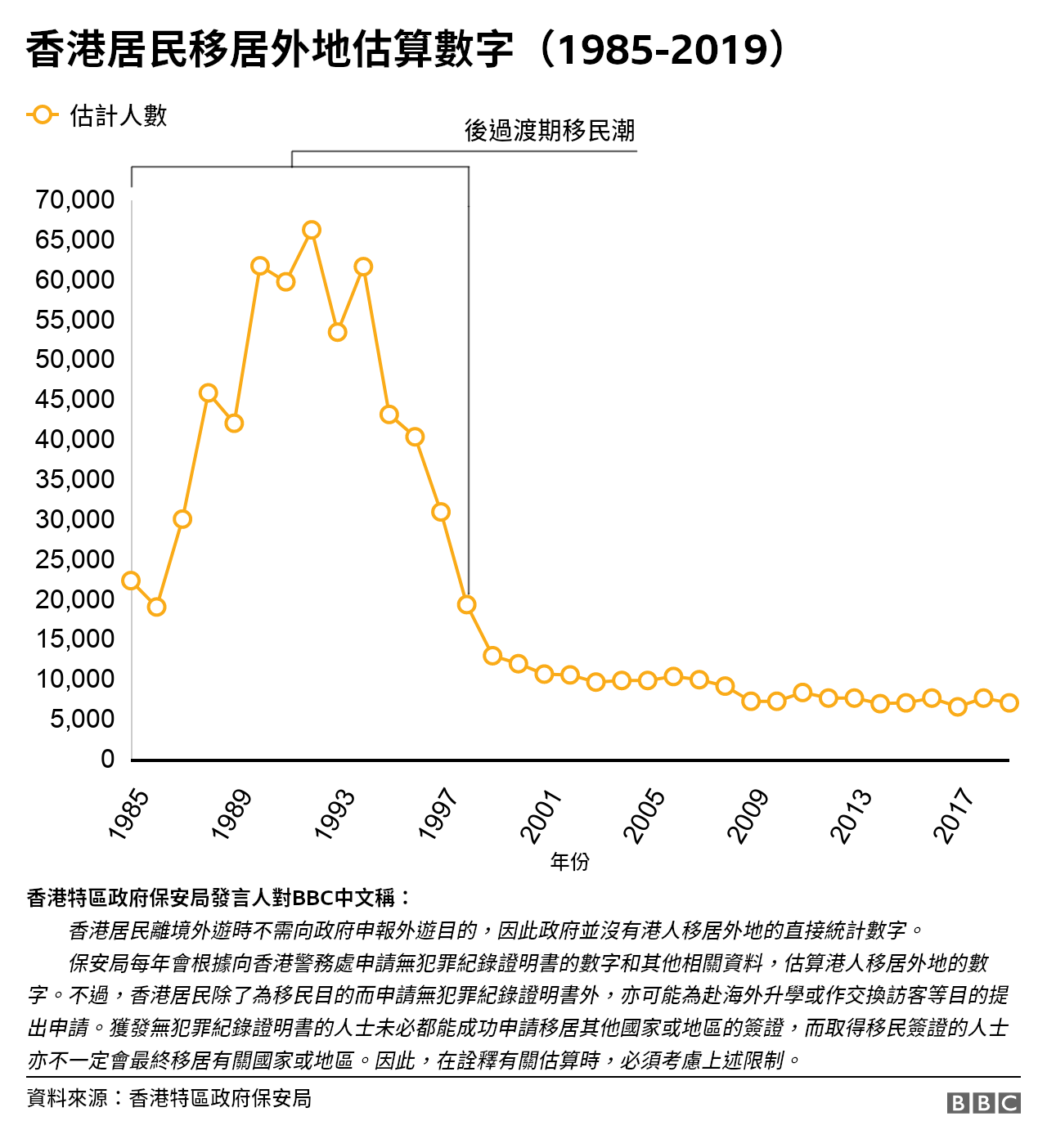

据香港特区政府保安局向BBC中文提供之数据,1985至1997年间,香港共有57.6万人移居外地。要是申请BNO签证人数符合英国预测,且全数获批,则光是循BNO签证路线移民英国人数,就相当于后过渡期移民潮的一半以上。

香港中文大学香港亚太研究所2020年10月份发布年度宜居城市评分调查显示,43.9%受访者表示打算移民,比2019年增加1.6个百分点。研究所指出,经过统计检定,这不算有显著差异。但把2019年9月的结果42.3%与2018年12月的结果比较,差距就达到8.3个百分点——这恰恰是反对《逃犯条例》修订案(反送中)示威前后的差异。

自去年7月英国政府公布BNO签证政策之后,在北京警告反制,香港建制派呼吁“清理异心者”的氛围下,移民中介纷纷透露生意增加,外资银行也开始预测有多少资金会被带走。“移民潮”似乎要从纸上谈兵变成现实。

然而,“香港是个移民社会”、“香港是一座移民城市”……诸如此类的描述不胜枚举,已经无法追寻个所谓“引文出处”。在香港建城180年之际,“移民潮”一说再次引起热烈议论,也许只是历史再次重复上演。

离开还是留下?香港人的不同选择

国共内战之后——北面的人下来了,这里的人坐船走了

1841年1月26日,以英国驻华商务总监义律(Charles Elliot)与北爱尔兰军官璞鼎查(Henry Pottinger;港译砵甸乍)为首的皇家海军部队登陆今天的上环水坑口街正式占领,是为“香港开埠”。从那天起,中外人员经由此地往来世界,除二次大战与近期2019年新型冠状病毒病(COVID-19)疫情影响外,长期络绎不绝。

直到1949年中共建政之前,英界与华界居民可自由通过边界,香港居民移居海外,基本上只是整个华南沿海移民潮的一部分。1925年省港大罢工、1930年代二战日军侵华初期从北方逃进香港的难民,和后来1942年日占香港时期的强迫归乡政策,可说是香港首100年期间最有名的大规模移民事件。

1949年11月,香港边境罗湖火车站,来自大陆的难民排队等候办理入境手续。

1945年二次大战结束,日本战败,中国国民党政府在一轮外交周旋之后没有趁机收回香港,英国殖民政府恢复运作。从国共内战再起,1949年中共建政,直到1976年文化大革命结束之间,香港最为人所知的移民潮,主要是中国大陆居民南下的历次“逃港潮”。但同样在这40年間,一些新界原居民开始离乡别井,到英国等地定居,甚至在不同地方建立“小香港”。一个人数不那么显眼,但有相当影响力的移民潮在持续进行着。

在新界各原居民村庄不难找到这样的故事,但是以客家人为主的东北部沙头角和东部西贡的情况尤为明显,甚至出现西贡鸭洲和盐田梓(也作盐田仔)几近全岛荒废的局面。西贡乡民移民的原因主要与香港东部渔获减少有关,沙头角则主要因为1951年中共新政府与港英政府分别实施边防管理和设立边境禁区,让本属同一宗族的深圳河两岸村庄一分为二,一些边界两面村民跨境拥有的农地虽然在中方“跨境耕作证”制度下得以继续运转,但整个地区的农业还是日渐式微。

香港陆上边境设立禁区让沙头角等地村庄青年外出打工有困难,也是促使他们移民英国的原因之一。

沙头角莲麻坑村叶定仕故居如今成了隐藏香港新界深山的辛亥革命遗址,叶定仕等人的事迹让莲麻坑村成为知名“侨乡”。

英国成为了这些村民出外谋生的目的地,主要是因为英国本土订立《1948年英国国籍法》,让包括香港在内的殖民地居民成为“联合王国及殖民地公民”(Citizen of the United Kingdom and Colonies; CUKC),当中包含英国居留权与工作权,以吸引殖民地居民赴英填补战后劳工短缺。这些新界人基本上与来自加勒比海的“疾风一代”(Windrush Generation)同时抵英。

沙头角众村当中,连麻坑村可算是“知名侨乡”,二次大战前同乡已遍布暹罗(今泰国)、北婆罗洲沙巴州(今东马来西亚沙巴州)、牙买加、巴拿马等地,出过中国同盟会暹罗分会成员叶定仕、马来亚共产党(马共)中央委员刘一帆等人物。前香港行政长官董建华所创“团结香港基金”旗下香港地方志办公室2015年编篡之《莲麻坑村志》提到,当时赴英手续容易,而由于到香港市区当建筑工人挑泥,一周工资为21港元,但在英国,以餐馆杂役为例,一周至少有5英镑,相当于80港元,对这些新界乡民来说十分吸引。

如今属马来西亚的沙巴州山打根市有不少香港新界移民的足迹。

1950年代的沙头角乡民也有跟随祖辈足迹响应务工而移居东南亚。英国萨塞克斯大学地理系斯凯尔顿荣休教授(Prof Ronald Skeldon)是一位曾在香港任教和研究多年的人口迁移专家,他在《不情愿的流亡:香港移民与新海外华人》一书中提到,英属北婆罗洲、文莱和沙捞越等地曾提供这样的三年工作合同。一些连麻坑村村民自此在沙巴州定居,原英属北婆罗洲首府山打根(Sandakan)自此被称为“小香港”。

战后香港民用航空尚未普及,这些香港新界人得花一个月甚至更长时间,搭乘轮船赴英。这些以男性为主的村民抵达英国落户后,又会协助其他同村兄弟离港赴英。虽然英国在1962年收紧居留权规定,但到了1960年代末、1970年代初,这些“拓荒者”陆续申请新界的妻子儿女赴英团聚。

就这样,又一波人出去了。香港启德国际机场细小但繁忙的航站楼中不时上演半村子人联群结队,欢送穿衣隆重的村民踏上移民之旅的场景。

伦敦华埠商会主席邓柱廷多年前接受BBC中文专访时说,他在1970年代来到伦敦华埠时,90%商家都跟他一样来自香港新界。他说:“我们那一代人来英国就是做餐馆的最多。”

今天香港粤语中常有“洗大饼”一说,意思便是指移民到外国后到中餐馆洗盘碗谋生。

1960年代从新界移民英国的多数是村内男丁,抵埗之后会安排更多同村兄弟赴英,到1970年代则是陆续安排妻儿赴英团聚。

曼彻斯特住有不少香港莲麻坑村村民。

许多新界移民来到英国之后首选从事饮食业。

居英连麻坑村村民有不少聚居于曼彻斯特(Manchester)。曼城华人之家资料称,连麻坑村叶氏为当地最常见之华人姓氏,然后还有来自大埔船湾11村的彭氏和李氏。该会创办人黄叶莉薇(Jenny Wong)也是连麻坑村人。专门研究新界边境历史的独立学者阮志在2012年出版的《从沙头角连麻坑村说起》一书中指出,曼城城南墓园里能找到几位已故村民的坟墓,碑文上以中文写上籍贯为“香港新界连麻坑村”,或按照英国租借新界前写法“中国宝安县连麻坑村”。

阮志引述黄叶莉薇指出了另一个让新界人离港赴英的理由:港英政府锐意发展新界,导致农地减少——1959年,第一个新市镇在新界西南荃湾区建立,沙田、屯门、大埔、上水等则在1970年代相继建立,不少原居民的田地在这过程中遭到征收和拆迁。

一些新界居民也在这段时间移民到荷兰、爱尔兰共和国等其他欧洲国家。2020年当选爱尔兰都柏林市长的朱颂霏(Hazel Chu),其父亲就是沙头角鸡谷树下村村民。

新界居民移民海外对香港人口结构的影响可以说相对有限。据香港政府统计处公开提供之人口净迁移数据(入境与出境人口之差),1961至1980年间,除了1961年出现净移出2.45万人,1966年净移出1.86万人外,大多数时间都录得远高于此的净移入数字,最高峰于1979年有19.79万人净移入香港。

但是对于这些原居民村而言,影响可以是毁灭性的。前英属香港新界政务署署长许舒博士(Dr James Hayes)在《新界百年史》中提到西贡企岭下老围村与新围村的例子,他在1990年到访时只剩四户人(以一家四口推算即约16人),村代表(村长)说许多人都移民到英国了,要是全都回来过春节,就会有140人。

后过渡期与“六四”之后——“太空人”去了又回来

1984年签署的《中英联合声明》敲定了英国在1997年把新界租借地与香港岛和九龙半岛割让地一并归还中国的安排。

1982年9月,時任英国首相撒切尔夫人访问中国,正式提出香港前途谈判。在此之前,《1981年英国国籍法》的通过,改变了香港人在英国的地位。已入英籍的香港人从CUCK重新归类为英国属土公民(British Overseas Territories Citizen; BDTC),相对于本土的英国公民(British Citizen),不再享有英国居留权和就业权,赴英定居程序与一般外国人无异。

1984年12月19日,《中英联合声明》在北京签署,香港在1997年移交中国成为定局。英国在1986年再订立《1986年香港(英国国籍)令》,创设英国国民(海外)身份(British National (Overseas); BNO),让香港BDTC在移交后能保持与英国的一定关系。

虽然《联合声明》签订后,香港社会上已经开始有移民的讨论,但真正引爆移民潮的还是1989年“六四”事件。香港经历了上百万居民上街声援北京学运的情景之后,天安门镇压留下的阴影笼罩香港。资深记者谢志峰、邓翼群在合著《曾是香港蛊惑男》中形容,“更多香港人对主权移交后的前景感到悲观和恐惧”。

此后一段时间,各国领事馆或英联邦国家驻港专员公署外大批港人排队领取移民申请表格的场景不时出现在新闻报道中。1989年4月,港英政府行政司曹廣榮在英属香港立法局会议上回答有关移民情况的议员质询时介绍说,加拿大是最多港人选择的移民目的地,其次是美国和澳大利亚。

结尾 YouTube 帖子, 1

1996年3月,赶着在最后限期前申领英国国民(海外)护照的港人挤满湾仔入境处总部大楼内外。

一些港人在最后限期来临之际才申请归化为英国属土公民,以符合申领BNO护照资格。

加拿大在1997年政权移交前的移民潮中甚受拟移民港人欢迎。

谢志峰、邓翼群的著作就提到,加拿大卑诗省(英属哥伦比亚省;BC省)列治文市(Richmond, British Columbia)从此成为了另一个“小香港”。谢志峰还这样形容他本人与妻子申请移民加拿大时有多容易:“初时以为要考英文(参加英语水平考试)之类,未想到顺利无比,什么都不用考,连领事馆都不用去,已有批文接受我们移民。”

从香港保安局向BBC中文提供的香港居民移居外地的估算数字所见,1985年有2.23万人移居外地,1986年略为回落至1.9万,但此后持续上升至1992年的最高峰6.62万。

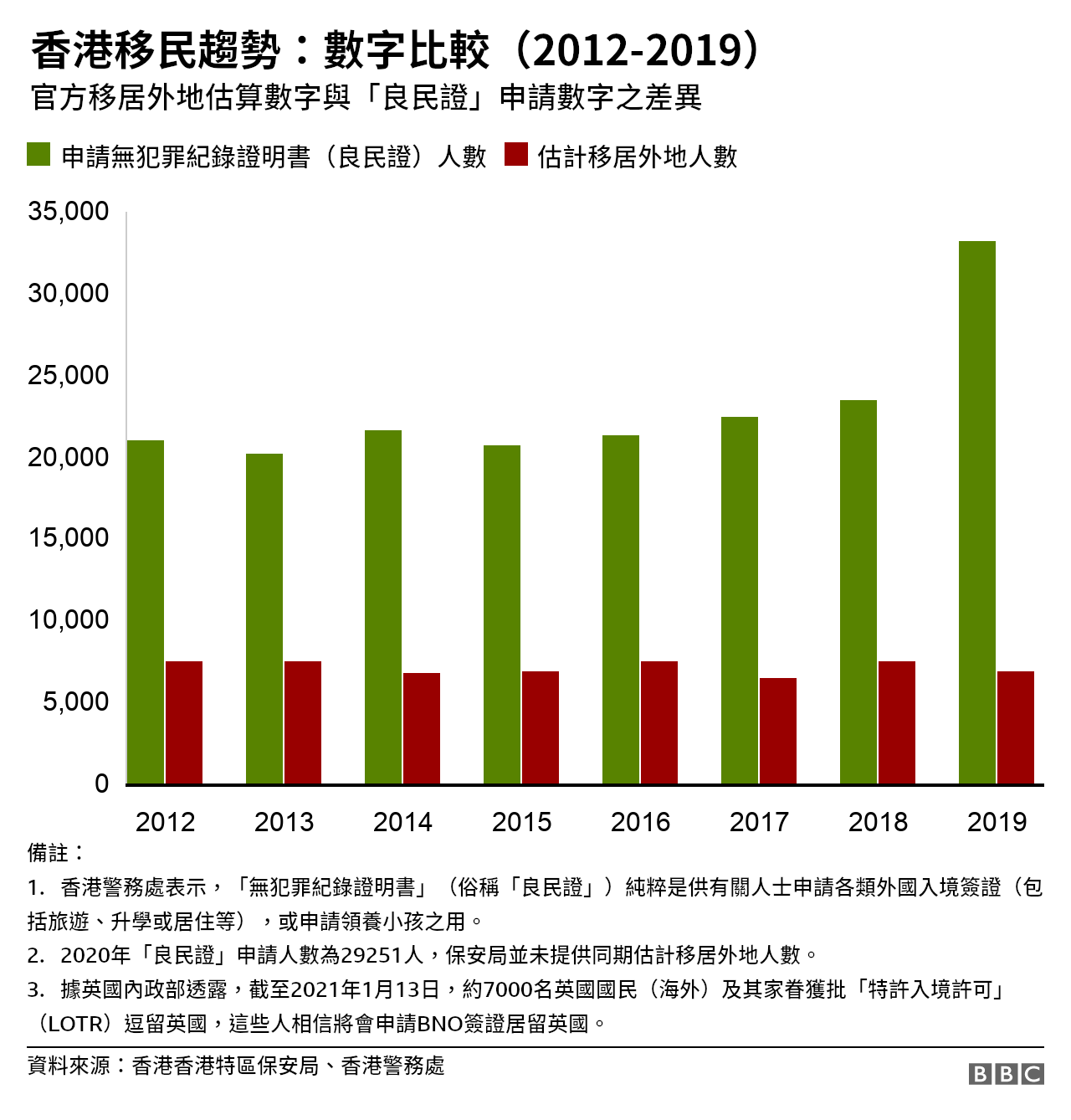

但这数字有其不能作准之处:曹廣榮曾在立法局会议上解释,港府主要根据向皇家香港警务处申请签发“无犯罪纪录证明书”(俗称良民证)数字、各国驻香港外交机构提供的入境签证签发数字,以及人民入境事务处的香港居民净外移人数纪录来估算移民数字。

据香港保安局对BBC中文介绍,特区政府推算移民数字的方法大同小异。保安局指出:“获发无犯罪纪录证明书的人士未必都能成功申请移居其他国家或地区的签证,而取得移民签证的人士亦不一定会最终移居有关国家或地区。因此,在诠释有关估算时,必须考虑上述限制。”

移民潮产生了“太空人”现象,意思是移民家庭留下一位家中经济支柱在香港工作赚钱,而这通常是父亲,剩下母亲带着孩子在新的定居地居留,以满足入籍所需的居留年数,俗称“坐移民监”,然后留港的定期赴“新家”看望亲人。香港《星岛日报》不下一次记载这样一个传说:一位富有的医生把妻儿送往澳大利亚,自己留在香港工作,每逢星期五晚飞往悉尼与家人度周末,再赶星期天晚上返回香港的航班,正好赶上星期一上班。

高峰过后,香港反而出现了“回流潮”,不少已经取得外国公民身份与居留权的移民港人返回香港定居。香港浸会大学经济系荣休教授林洁珍与香港中文大学全球经济及金融研究所研究教授廖柏伟在1998年的一部合著中解释,这一波移民潮随着加拿大与澳大利亚等国收紧移民配额而回落,澳加与美国等自身经济不景则导致了回流潮的出现。

在这期间,英国于1990年推出“英国国籍甄选计划”,也就是“居英权计划”,让香港总督提名的5万个合资格家庭直接取得英国公民身份与英国居留权。其目的之一在于因应“六四”事件的冲击安抚香港民心,减慢人才与资金流失。

这实际上是一项免除申请人“坐移民监”的积分制移民英国计划。申请人必须是BDTC,还必须是专业人士、政府公务员、华籍英兵等身份,审查当局继而按照其年龄、工作经验、教育程度、英语水平、与英国的关系、有否从事公共或社会服务和有否任何特殊情况打分,继而决定是否批出英国公民身份与居留权。

虽然该段期间移民十分普遍,但香港电台电视部知名时事栏目《铿锵集》曾报道,许多获批居英权的人都不敢公开身份,怕政治敏感,不想惹麻烦。

北京也不满英方的安排。1996年5月15日,中国全国人民代表大会常务委员会通过《全国人民代表大会常务委员会关于〈中华人民共和国国籍法〉在香港特别行政区实施的几个问题的解释》,对来自“居英权计划”的英国公民身份不予承认,也表明持有BNO护照的“香港中国同胞”均为中国公民。

《香港国安法》之后——未知的境况

中国颁布《香港国安法》让西方社会担忧香港自由不再。

“97移民潮”过去,香港先后经历2003年《基本法》23条国安立法争议、2014年雨伞运动(“占领中环运”动)、2016年旺角冲突和立法会宣誓风波等事件,来到2019年再发生“反送中”示威,到2020年《香港国安法》来临。参考香港保安局的估算数字,香港自2003年起每年不超过1万人移居外地,2018、2019年更只有7000人左右。

香港保安局的数字与香港警务处同一时间段的“良民证”申请数字走势存在矛盾:2015至2019年间“良民证”申请人数持续增加。虽然警务处向BBC中文指出,“良民证”也可用于非移民签证以及领养儿童申请,但不少媒体都倾向认为这是移民潮涌现的指标。

英国内政部在公布BNO签证申请细节时预测五年内有最多32.24万人申请之余,还透露从2020年7月15日到2021年1月13日,大约7000名BNO及其受养人获批“特许入境许可”(Leave outside the Rules; LOTR),已经在英国逗留。预料他们将是最先申请的一群。由于LOTR是申请人抵达英国边境关卡时当场提出申请,这7000名港人估计没有被计算到香港保安局的数据中。

但还有一群人比申请LOTR等待BNO签证开放申请的那一群更早落脚英伦。

Gwyneth(化名)是一位80后BNO,她的丈夫因为父亲生于澳门,在1999年治权移交前取得葡萄牙公民身份。他们在2018年夏天决定带着还在上幼儿园的儿子移居英国。

“脱欧是主要原因,因为脱欧后就没了这条路了。加上当时香港的环境也每况越下,我丈夫又在英国从初中读到大学,所以还是想回去。”Gwyneth这样对BBC中文形容她一家三口离开香港的理由。

一些同时拥有葡籍澳门人身份的港人更早动身移民英国。

2020年12月31日深夜,脱欧过渡期结束,欧盟人员自由流动不再适用于英国,但已经居于英国的欧盟公民——包括葡籍澳门人——可循“欧盟定居计划”申请定居身份,如果未住满五年就会先给予“准定居”身份。取得定居身份再住满一年,就能申请英国公民身份。

Gwyneth与丈夫离开香港前从事航空业,到英国之后住在伦敦以西的伯克郡(Berkshire)。丈夫花了半年总算找到了老本行职位,她则暂时留家照顾孩子。一家人已经办好了“准定居”身份,安顿下来。“反送中”示威爆发至今,她有不下30个朋友找她咨询移民英国事宜。

“多数是老同事,中学同学也有十个八个,有些是十几年没见过面的。”

据香港特区政府统计处最新推算,目前香港人口为751万。美银证券(BofA Securities)1月中发表的投资市场研究报告认为,2021年将有2802.43亿港元资金(361.46亿美元;2323.34亿元人民币)因港人移民英国而流出香港,未来五年则合共带走5880.53亿港元。相当于“香港央行”的香港金融管理局出面反驳,称目前看不到有资金外流。一些本地投资银行也称,中国大陆资金“北水”正持续流入香港,美银证券所提出的这个金额不足以撼动与美元挂钩的港元汇价。

接连有亲北京舆论主张把“不爱国爱港者”赶走。

英国公布BNO签证计划具体申请办法不到24小时,中国外交部宣布从1月31日起不再承认BNO护照为合法证件,并表明保留进一步反制英方权利。特区政府跟进公布具体措施,包括不得使用BNO护照在香港出入境。这些措施将产生多大程度的实际影响仍待观察,新冠病毒疫情尚未退却预料也将继续窒碍国际旅行与移民流动。

但多位亲北京政治人物早于2020年7月英方公布BNO签证政策时已公开呼吁制裁BNO签证申请人。香港特区行政会议成员兼立法会议员叶刘淑仪最近便提出,北京不但应当依照中国《国籍法》既有规定,撤销取得英籍港人的中国国籍,更应撤销他们的香港永久居民身份。

叶刘淑仪担任港英政府副行政处长时为人熟悉的一项工作,正是推广“居英权”计划。作为港英政府最后一任人民入境事务处处长和香港特区首任入境事务处处长,也算是港人英国国籍登记与BNO护照签发的最后一批港方主管官员。她在2003年“23条”国安立法失败之后辞任保安局局长,2008年当选立法会议员回归政坛。

观察人士担忧北京将迫使港人放弃外国国籍。

具备律师资格的《明报》前总编辑刘进图撰文警告,像叶刘淑仪建议的这类反制措施只会是伤害上百万留港居民的“七伤拳”——“先伤己后伤敌,甚至伤己大于伤敌”;曾任中共在港报章《文汇报》副总编辑的时事评论员程翔更认为,这是北京想要对香港采取“留港不留人”策略的迹象之一。

而在英国公布BNO签证细节前夕,加拿大外交部也公开警告中国有严格执行《国籍法》,在香港取缔双重国籍的迹象,呼吁在港加国公民——而这包括了不少回流港人移民——遇事时坚称自己是加国公民,以获得领事保护。《星岛日报》加东版引述前加拿大驻北京大使赵朴(Guy Saint-Jacques)说:“这是另一个重要的发展,看起来中国现在正把其公民法应用在香港,并迫使人们选边站。”

与此同时,中国与澳大利亚的外交对峙也不见有缓和迹象。在一些香港媒体大谈澳大利亚龙虾割价甩卖的口腹之乐之际,堪培拉对港移民签证政策会否有何变化不得而知。

而在美国政权更迭,拜登仍未表态会否撤销把香港特区护照降格等对华、对港制裁,和优待香港难民措施之际,在中国解放军军机绕飞台湾,北京国防部放话“玩火者必自焚,‘台独’就意味着战争”之际,这两个移居热门目的地是否合适,有意移民的港人恐怕得再费煞思量。

在这种种政治变数之下,加上新冠疫情带来的环球经济阴霾与异地生活成本考量,香港最终有多少人会选择离乡别井,还是个问号。

文章来源:BBC

没有评论:

发表评论

注意:只有此博客的成员才能发布评论。