“哈瓦那综合症”——一种袭击了美国外交官和特工的神秘疾病。医生、科学家、情报人员和政府官员都在试图找出原因。有人称之为战争行为,还有一些人则怀疑是不是某种新的秘密监视形式、甚至还有部分人认为它可能完全是心理作怪。

那么,这种疾病究竟谁是始作俑者?到底又是怎么回事呢?

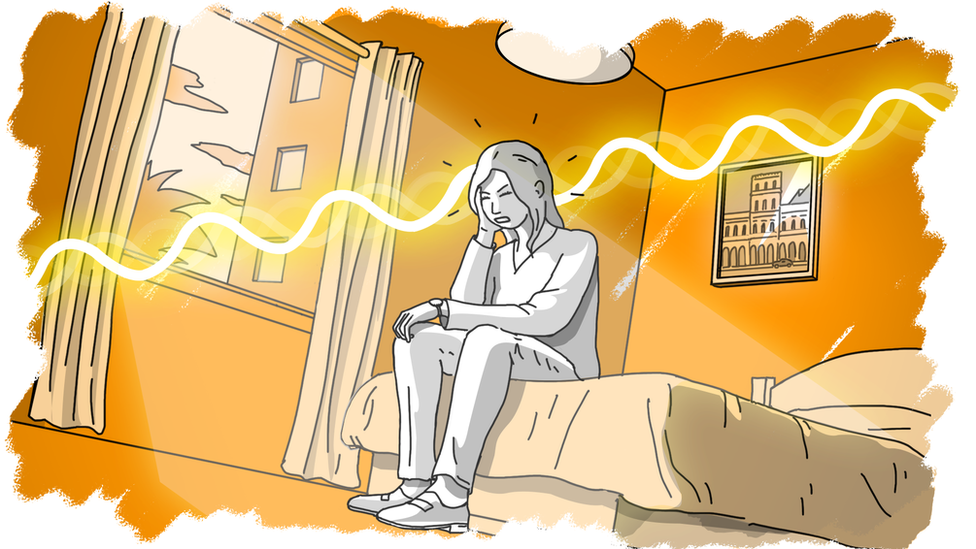

病症的出现往往从某种声音开始,但这又是一种难以形容的声音: “嗡嗡声”、“金属摩擦声”、“刺耳的尖叫声”,是人们能说出的最贴切的描述。

有一名妇女说,她听到低沉的嗡嗡声,感受到整个头都被强力挤压;另一名妇女感觉到的是一阵疼痛。那些没有听到声音的人,感觉到炙热或压力。但是对于那些听到声音的人来说,捂住耳朵也摆脱不了困扰。得过这种综合症的人在几个月的时间里都感到头晕和疲倦。

哈瓦那综合症2016年首次在古巴出现。 第一批病例全是中情局官员,这意味着病例必须保密不能公开。但是,消息最后还是传了出来,焦虑情绪越传越广。26名中情局特工和他们的家属报告了各种各样的症状。有小道消息说,中情局有人认为这些患者都疯了, “脑子有问题”。

五年过去了,现在报告的病例数以百计,而且,英国广播公司(BBC)得知,这些病例在全世界各大洲都有,对美国在海外的行动能力造成了实实在在的影响。

搞清楚真相现在已成为美国国家安全的首要任务之一,有官员将此问题称为他们所面临的情报工作的最艰巨难题。

要找出确凿的证据一直难有定论,各种理论彼此对立争论不休。有些人认为这是一种心理疾病,另一些人认为这是一种秘密武器。但越来越多的证据表明,微波是最可能的罪魁祸首。

美国与古巴自2015年恢复外交关系,哈瓦那综合症与2016年出现。

2015年,美国和古巴对立几十年后恢复了外交关系。但在两年时间里,哈瓦那综合症的出现几乎使美国在古巴的大使馆关门:工作人员因身体健康出现的问题而被撤走。

起初,人们猜测古巴政府或反对改善美古关系的强硬派可能是肇事者,是他们部署了某种声波武器。古巴的安全部门毕竟对美国派来大批人员感到紧张,因此对首都严加控制。

随着病例在世界各地出现,这一将原因归咎于古巴的理论慢慢淡了下来。

但是最近,另一种理论的可能性正在慢慢成型,这种理论的根源来自冷战的黑暗角落,在那里科学、医学、间谍和地缘政治相互对撞。

微波试验

当伊利诺伊大学的教授詹姆士·林(James Lin)看到有关哈瓦那综合症神秘声音的第一批报道时,他立即怀疑是微波造成的。他的判断不仅来自多年的理论研究,而且是基于第一手经验。几十年前,他曾亲耳听到这种声音。

自第二次世界大战前后雷达问世以来,一直有报告称,当雷达开启并向天空发射微波时,雷达附近的人就能听到一些声音,但这些声音并不是当地发出的噪音。1961年,艾伦·弗雷博士(Allen Frey)的一篇论文认为,这些声音是由微波与神经系统相互作用造成的,从而产生了“弗雷效应”一词。但是声音产生的确切原因以及影响至今仍然不清楚。

20世纪70年代,林教授曾在华盛顿大学着手进行过实验。 小房间里,墙上衬放着吸音材料,他坐在房中间的椅子上,一根天线对准他的后脑勺。他的手里拿着一个灯开关。房间外,同事通过天线不规律地随意发送微波脉冲。如果林教授听到声音,他就按一下开关。

单一的脉冲听起来像拉一下拉链或打一个响指。一系列的脉冲就像鸟叫。它们是在他的头脑中产生的,而不是来自外部的声波。 林教授认为,能量被脑组织吸收,并转化为在头内移动的压力波,被大脑解读为声音。这种情况发生在大功率微波以脉冲形式传输时,而不是低功率连续形式的现代微波炉或其他设备。

林教授回忆说,他试验时特别小心不要把微波调得太高。他向BBC记者说:“我不想让我的大脑受损。”

1978年,他发现自己并不是唯一对这种现象感兴趣的人,并收到了一份特别的邀请,去与其他正在进行同类试验的科学家们一起讨论他的最新论文。

冷战时期,科学也是超级大国激烈竞争的焦点。像精神控制这样的领域也是大国彼此担心对方领先并曾加以探索的方面,微波包括在内。

1970年代,就曾有关于微波与人体大脑的试验。

林教授在莫斯科附近普什奇诺镇的一个科学研究中心看到了苏联的方法。林教授回忆说:他们有一个非常精密 、设备非常完善的实验室。但是苏联的实验比他自己的实验更粗糙。实验对象坐在一桶盐份很高的海水中,头伸出水面。微波就对准试验对象的大脑。苏联科学家们认为微波与神经系统相互作用,并想询问林教授有什么不同的看法。

美国间谍对苏联的研究进行了密切跟踪。英国广播公司(BBC)查到的美国国防情报局1976年的一份报告说,虽然找不到共产同盟国有微波武器的证据,但却了解到相关实验在进行中,其中包括将微波脉冲对准青蛙的声带部位,直到青蛙心脏停止跳动。

报告还透露,美国担心苏联的微波可能被用来损害大脑功能或诱发声音以达到心理效果。“他们的内部声音感知研究有很大的潜力,可以发展成武器迷惑或扰乱军事或外交人员的行为模式。”

美国人的兴趣超出了防御性质。林教授偶尔会不经意地看到美国在同一领域的秘密武器工作的相关信息。

林教授在莫斯科外的普什奇诺镇时,不远处的另一群美国人担心他们被微波击中,而他们自己的政府却掩盖了事实真相。

“莫斯科信号”

在将近四分之一个世纪的时间里,位于莫斯科的10层楼高的美国大使馆笼罩在一束广泛的、看不见的低能量微波中。 它被称为“莫斯科信号”。但多年时间里,大多数在这幢楼里工作的人对此却一无所知。

该波束来自附近苏联公寓阳台上的天线,并投射在美国使馆大楼的高层,那里有大使的办公室,较机密敏感的工作都在那里进行。20世纪50年代这波束首次被发现到,后来还从使馆10楼的一个房间被监测到。

1970年代曾是美国驻莫斯科大使馆二号人物的杰克·马特洛克(Jack Matlock)解释说:“我们试图弄清楚这波束的目的究竟是什么。”

1974年,新大使沃尔特-斯托伊塞尔(Walter Stoessel)走马上任,他要求使馆内所有人都被告知这一情况,否则他就辞职。

1983年,美国在莫斯科的大使馆

马特洛克回忆说:“这造成了人心惶惶。使馆工作人员如果有孩子在地下室托儿所的更是担心。但美国国务院把此事尽量淡化处理。 ”

之后,斯托伊塞尔大使本人生病了,症状之一是眼睛出血。在现在已经解密的1975年美国国务卿亨利·基辛格给苏联驻华盛顿大使的电话中,他把斯托伊塞尔的病与微波联系起来,表示“我们正在努力不让这件事闹得人尽皆知”。

斯托伊塞尔死于白血病,终年66岁。他的女儿告诉英国广播公司BBC,“他决定尽职尽责,而不是大惊小怪。”

从1976年开始,美国使馆大楼安装了保护屏幕。但许多外交官感到愤怒,认为国务院先是秘而不宣,接着又拒绝承认任何可能造成的健康影响。几十年后出现的哈瓦那综合症仿佛当年健康隐忧说法的回声。

莫斯科信号有什么用途?马特洛克说:“我非常确定,苏联人并不是要搞破坏,而是有其他意图。”他们在监视技术方面领先于美国,有一种说法是他们将微波从窗户上反射出来捕捉屋内的谈话内容,另一种说法是他们在激活隐藏在建筑物内安装的监听设备,或通过微波击中美国的电子设备来捕捉信息。苏联人曾告诉马特洛克,光束的目的实际上是为了干扰大使馆屋顶上用于拦截莫斯科范围苏联通讯的美国设备。

这就是监视和反监视的世界。这个世界如此机密,甚至在大使馆和政府内部也只有少数人知道全部的情况。

有一种理论是,哈瓦那是用一种更有针对性的方法,用更高功率的定向微波进行某种监视。一位前英国情报官员告诉BBC,微波可以用来“照亮”电子设备,以提取信号或识别和跟踪它们。其他人猜测,某个设备(甚至可能是美国自己的设备)或许因为设计不当或发生故障,而在一些人身上引起了生理反应。然而,美国官员告诉BBC,没有识别或者找到任何设备。

在沉寂了一段时间之后,哈瓦那综合症开始蔓延到古巴之外。

美国广州领事馆

2017年12月,马克·珀利梅洛波洛斯(Marc Polymeropolous)在莫斯科一家酒店房间里突然醒来。作为中央情报局的高级官员,他是来莫斯科会见俄罗斯的情报官员。“我耳朵里嗡嗡响,感觉天旋地转。我觉得我想吐,站不起来。”

他向BBC记者表示:“那种感觉非常可怕。” 那是在哈瓦那第一批病例出现一年后,但中央情报局的医务部门告诉他,他的症状与古巴出现的病例不一样。就此,他开始了漫长的治疗过程与病症搏斗。但剧烈的头痛一直没有缓解 ,2019年夏天,他被迫退休。

珀利梅洛波洛斯最初认为他是被某种“调得过高”的技术监控工具击中了。他说,当中情局出现更多病例,而且所有人都涉及到与俄罗斯相关的工作时,他开始相信自己成了某种武器对准的目标。

接着在中国出现了情况,包括2018年初美国在广州的领事馆。

一些在中国受影响的人联系了加州大学圣地亚哥分校的教授比翠丝·寇洛姆(Beatrice Golomb),她长期研究微波对健康的影响以及其他无法解释的疾病。她告诉BBC,她在2018年1月写信给国务院的医疗团队,详细叙述了她认为微波是造成问题的原因。她从美国国务院收到的回复不置可否:“这些读起来都挺有意思的”。

寇洛姆教授说,在广州领事馆的工作人员家属用市面上买来的仪器记录到了高浓度的辐射。“读数高到超出了仪器上设定的最高水平。”但她说,美国国务院告诉这些员工,他们自己进行的这些测量是机密。

早期的调查受到一系列问题的困扰:没有收集到连贯的数据;美国国务院和中央情报局未能相互沟通,内部医疗小组的怀疑态度造成了关系紧张。

在来自中国的九个病例中,只有一个被国务院初步确定基本符合哈瓦那综合症的病症标准。 这让其他出现症状的人感到愤怒,觉得他们好像是被人指责在编造事实。他们开始了一场维权行动争取平等对待,至今这场斗争仍在继续。

“21世纪的战场”

随着挫折感与日俱增,一些受影响的人求助于马克·扎伊德(Mark Zaid)——一位专门处理国家安全案件的律师。他现在受理了大约二十多名政府人员提出的案件,他们中一半来自情报部门。

扎伊德代理的这些人是在很多不同的地点身体受到影响的,所以他认为:“这不是哈瓦那综合症。这个名字本身就叫错了。根据我所看到的证据,美国政府可能从1960年代末就已经知道究竟发生了什么。”

自2013年开始,扎伊德就是美国国家安全局一名雇员的代表律师,这位雇员认为他们是在1996年受伤的,而地点至今仍然保密。

扎伊德质疑美国政府为什么这么不愿意承认问题存在的时间线其实更久远。他说,一种可能性是,这可能会打开潘多拉盒子,暴露多年来一直被忽视的各种事件。另一个可能性是,美国也利用了微波,甚至可能自己还部署了微波,而且还要保密。

美国对利用微波作为武器的兴趣可以上溯到冷战结束后。有报道称,从20世纪90年代开始,美国空军有一个代号为“你好Hello”的项目,研究微波是否能在人的头脑中产生令人不安声音;还有一个名为 “再见Goodbye”的项目,测试微波用于控制人群的效果;还有一个代号为“晚安Goodnight”的项目,研究微波是否能被用来杀人。十年前的报道显示,这些试验并没有证明是成功的。

但在军事和安全领域,越来越多的注意力放在了研究人的心神状态及其如何处理人们的头脑。

美国国防部顾问、乔治敦大学神经学和生物化学教授詹姆斯·乔达诺(James Giordano)被要求研究最初出现的哈瓦那病例,他说:“大脑现在被视为21世纪的战场。脑科学研究遍及全世界,它已经不再像过去一样被称为是西方独领风骚的领域。”

他向英国广播公司BBC表示,增强大脑功能或者破坏大脑功能的研究都有,但这个领域既缺乏透明度也缺乏监管规则。

他说,中国和俄罗斯一直在从事微波研究,并提升了把微波用作工业和商业用途工具的可能性,例如测试微波对材料的影响等,这些都可能重新找到利用价值。 但他也想知道答案的一个问题是,扰乱人心和散布恐惧是否也是研究的目的。

这种技术可能已经存在了一段时间,甚至已经被人选择性地使用过。但总而言之,在古巴出现了某些变化,使这种技术引起了注意。

在哈瓦那综合症病例出现时,比尔·埃瓦尼纳(Bill Evanina)是一名高级情报官员,并于今年卸任美国反间谍和安全中心的负责人。他对哈瓦那发生的事情没有什么怀疑。

他在接受BBC的采访时说:“它是一种进攻性武器吗?我相信是。”

他认为微波可能在最近的军事冲突中被部署过,但他指出了一些具体的情况来解释某种变化。

古巴距离佛罗里达州海岸90英里,长期以来一直是通过拦截通信收集 “信号情报 ”的理想场所。 在冷战期间,它是苏联一个主要监听站的所在地。俄罗斯总统普京在2014年访问古巴时,有报道称这个监听站被重新启用。据一个消息来源称,中国近年来也建立了两个站点,而俄罗斯人又派来了30名情报人员。

但从2015年开始,美国回到了古巴。凭借其新开设的大使馆和不断增加的驻古巴人员,美国刚刚开始在古巴站稳脚跟,收集情报、反击俄罗斯和中国的间谍。有人回忆说:“我们正在进行一场地面战斗。”

然后奇怪的声音就开始响起了。

埃瓦尼纳问:“关闭哈瓦那的美国大使馆,谁能从中获得最大好处?如果俄罗斯政府正在加强和宣传他们在古巴的情报收集,那么对他们来说美国在古巴的存在可能不是好事。”

俄罗斯多次驳斥了与哈瓦那综合症有关联的指称,也否认有“定向微波武器”的指控。俄罗斯外交部说:“这些都是搬弄是非,毫无根据、纯属癔想的揣测,不是什么正经事情,不值得发表评论。”

还有人对哈瓦那综合症是不是真的存都持怀疑态度。他们认为,古巴独一无二的情况就很能说明问题。

“会传染的”压力

加州大学洛杉矶分校的神经学教授罗伯特·W·巴洛(Robert W Baloh)长期研究无法解释的健康症状。当他看到哈瓦那综合症的报告时,他断定它们是一种群体性心因性疾病。他把这比作人们在被告知吃了有毒食物时感到的不适,即使食物本身没有任何问题,也会有很大的精神作用,就像安慰剂效应的反面。

他说:“当你看到群体性心因性疾病时,通常已经存在一些造成紧张的潜在问题。在古巴出现的情况,大使馆的大量雇员,特别是首先受到影响的中情局特工,肯定处于一种心理极为紧张的状况。”

在他看来,像脑雾和头晕这样的日常症状被患者、媒体和健康专家重新规划为综合症。他说:“这些症状和其他症状一样是真实的。”

他认为,随着报道的传播,特别是在一个封闭的社区内,每个人会变得高度警觉和恐惧。 他认为,这样一来其他在国外工作的美国官员中这种紧张情绪会变得具有传染性。

但仍然有许多无法解释的因素。为什么加拿大外交官在哈瓦那也出现了症状?他们是在附近美国人成为攻击目标时被连带受害的吗?为什么没有英国官员出现同样的症状?

律师扎伊德问道:“俄罗斯人近年来确实试图用放射性材料在英国本土杀人,但为什么英国没有古巴综合症?”

前美国情报官员埃瓦尼纳对这个问题的回应是:“我会暂时不提英国还没有人出现任何症状的说法”。 他说,美国现在正与盟国分享综合症的具体细节,以发现病例。

另外还有的情况可能并无关联。一位前官员说:“我们在中东有一群军人,他们声称受到了这种攻击,结果他们是食物中毒。”

2021年5月,美国驻古巴哈瓦那大使馆

律师扎伊德认为,“我们需要甄别真伪”。他说,公众当中一些有精神健康问题的人,也找到他声称自己遭受了微波攻击。据一位前官员估计,美国正式报告的大约一半案例可能与对手的攻击有关。其他人说真正受影响的人数可能更少。

美国国家科学院2020年12月的一份报告标志着一个关键时刻。专家小组从科学家和临床医生以及八名受害者那里获得了证据。担任小组主席的斯坦福大学大卫·若尔曼(David Relman)教授回忆说:“整个过程像电影里的故事一样。”

“他们中的一些人因为害怕有人对他们采取更多地行动,实际上处于躲着不见人的状态,我们不得不采取一些预防措施来确保他们的安全。”

小组研究了他们的心理和其他原因,但得出的结论是,部分病例的原因最有可能与直接对准他们的、高能量、脉冲式微波有关。林教授也向小组提供了证据,这个结论也与他的看法基本相同。

尽管美国国务院赞助了这项研究,但仍然认为这个结论只是一个合理的假设,官员们说他们没有找到进一步的证据来佐证这样的结论。

拜登政府已经表明正在认真处理这个问题。中情局和国务院官员得到了如何应对事件的建议,包括如果有人觉得自己中招了,就从某地调走。美国国务院成立了一个特别工作组,以支持工作人员处理所谓的“无法解释的健康事件”。以前试图按照是否符合特定标准对病例进行分类的做法已经被放弃不用了。但是如果没有给病例定性,统计也就会更难。

今年,一波新的病例出现了,受影响的包括柏林和维也纳的一个人数更多的群体。8月,美国副总统卡玛拉·哈里斯的越南之行被推迟了三个小时,因为据说在河内的大使馆有了一个病例。外交官们现在都忧心忡忡,在与家人一起接受外派任务之前都会提出相关的问题。

前中情局官员珀利梅洛波洛斯今年终于得到了他想要的治疗,他说:“如果我们觉得俄罗斯人会对出差在外的情报人员下手,这会严重分散我们的工作注意力。这样会影响我们的行动范围。”

中央情报局已任命追捕奥萨马‧本‧拉登(Osama bin Laden)的一名资深情报人员领导特别工作组,调查神秘声波在世界多地袭击美国情报人员和外交官的事件。

血液中的标记

要指责其他国家在做伤害美国官员的事不是口头说说就能定罪的,而是需要提供确凿的证据。

前中情局官员珀利梅洛波洛斯说:“这等同于战争行为。要定罪需要符合很高的评判标准。决策者们将要求相关部门提供确凿的证据,而官员们说,到目前为止,仍然缺乏这种证据。 ”

五年过去了,一些美国官员说,除了哈瓦那综合症开始的那段时间,几乎就再没有更多的信息。但有些人不同意。他们说,现在微波的证据即使还不够下结论,但也更加充分了。

英国广播公司(BBC)了解到,随着第一次有了更系统地收集证据和分析,新的证据正在显现。今年的一些病例显示血液中存在特定的标记,表明脑部受到损伤。这些标记在几天后就会消失,而以前的病例中由于时间太久远而无法找到它们。但是现在,人们在报告症状后很快就被检查,这些标记第一次被看到了。

有关哈瓦那综合症的辩论仍然各有说法没有答案,而且即便有答案也可能会相当复杂。可能会有一个真实案例的核心点,其他案例则被折算在综合症范围之内。

官员们提出的一种可能性是,随着时间的推移,技术在变化,意图也在变化,或许现在的目的只是要让美国杯弓蛇影。还有人担心,一个国家可能会趁机利用另一个国家的活动。

若尔曼教授认为,“我们喜欢给诊断贴上一个简单的标签,但有时这很难做到。而当我们做不到时,必须非常小心,不能简单地举手放弃走人了事。”

哈瓦那综合症本身的神秘可能正是它真正的威力。它散发出来的模棱两可和恐惧起到了放大复制效果,使越来越多的人怀疑他们是否中了招,也使间谍和外交官在海外展开活动更加困难。

因此,哈瓦那综合症即便在开始时是一个很小范围的事件,现在可能已经延伸出来自己的生命力。

文章来源:BBC

没有评论:

发表评论

注意:只有此博客的成员才能发布评论。