作者:马青波

1938年——2022年

2022年12月13日下午接到哥病逝的噩耗,心里非常悲痛。我这一生中很多难忘时刻都有他在场。近20年来虽与哥观点不同,影响了两人关系,但哥过去对我的恩情无法磨灭。

哥的简历

1938年12月22日出生于河北冀中深泽县农村老家,1946年8岁时才被父母接到阜平,上晋察冀边区光明小学及华北育才小学、北京育才小学。1952年入北京101中。1958年考入清华大学工程物理系。196肆年毕业分配到房山原子能研究所。后调至四川909基地。文革中一度被迫转行。打倒四人帮后调入八机部教育局培训导弹工业人才,后并入七机部。1984年调至刚成立的国家审计署科研中心,任教育处处长、国家审计署工会副主席,2003年退休。1998年曾当选为延安儿女联谊会会长。生前喜好武术,为101中及清华大学武术队队长,四民武术社名誉社长。

哥是北京著名左派。红色基因传承联谊会关于哥的讣告如下:原中国毛泽东研究院院长、原延安儿女联谊会会长、原全国马列毛学习联谊会主要负责人、原北京一0一中校友会会长、原解放区文学研究会常务副会长、红色历程研究会会长、红色基因传承联谊会名誉会长、第一次国内革命战争时期参加革命的老共产党员马建民和著名作家、《青春之歌》作者杨沫的长子、坚定的马列毛主义者、坚定的无产阶级革命战士、坚定的科学社会主义捍卫者、优秀的毛泽东思想宣传者和活动组织者马青柯同志,不幸于2022年12月13曰下午3时10分,于北京病逝,享年84岁。

哥10岁时的第一张照片,妈怀抱小胖姐

在晋察冀边区光明小学展览橱窗内哥的毕业证书

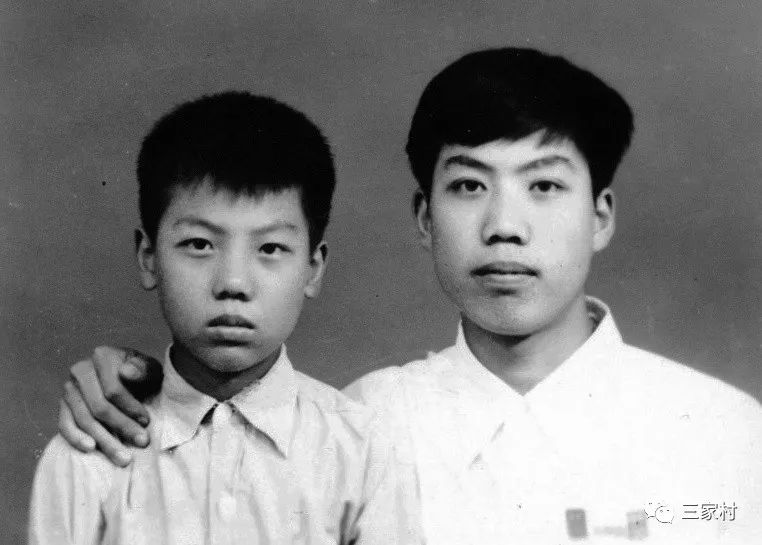

上华北小学时,哥常接我回家

听妈妈说,1947年生下我后,9岁的哥哥一直在旁边照料她。给她洗衣服,清理卫生,打水倒尿桶等。解放初期,哥因为老给家里干活跑腿,邻居误以为他是家里的勤务员。

1954年我上华北小学后住校,跟坐牢一样难熬。周六午后回家必须家长来接。记得哥是接我最多的家长。那时候我刚动完手术,身体病弱,经常受高年级小孩欺负,特别想家,渴望快点离开这个冷酷校园。一到周六吃过午饭,就竖起耳朵听广播。一旦听到广播通知我家长来后就飞快跑到校门口。见到哥后特别激动,总要使劲握着他的手。童年时,对哥最温馨的回忆是周六他常来学校接我回家。记得他还曾带着101中同学宁树良来接我。

哥哥比我大9岁。上小学前,我连着动了两次大手术,身体羸弱。哥比我强壮许多,却从没训斥我,打过我。我们兄弟关系极友好融洽,就从没吵过架,红过脸。每逢周末,哥一回到家,我就围着他转。因为平时家里没男孩陪我玩。我只能跟保姆在一起。哥回家后,我才能跟他说说悄悄话。哥也常被父亲训斥,也在农村老家生活多年,我们哥俩很有共同语言。

哥初中就开始练武术。家里藏有短刀、长矛、飞镖,沙袋、沙球等不少器械。小孩子都崇拜有武功的人,我对哥也敬慕的五体投地。常跟同学们吹嘘有个会武术的哥,很为哥自豪。

记得三国演义里马超的故事,最早是哥给我讲的,我受哥的影响,也很喜欢马超,觉得他给我们姓马的争了光。

记得生平第一个给我背诵岳飞《满江红》的也是哥。他认真地从头到尾给我背诵了一遍,后又特别重复了“壮志饥餐胡虏肉,笑谈渴饮匈奴血”这两句话。万分感慨。

1952年左右全家合影,哥在101上中学,我在新华社托儿所

198久年后我漂泊到美国。1995年母亲病危才被允许回国。在机场又让有关部门讯问了4个小时。哥就在外面等了4个小时。出了海关,见到哥时又像在华北小学见到他接我的情景一样,格外高兴和温暖。

讲武德,不持强凌弱

哥刻苦练武术,在101中很出名。但他从不以强凌弱。记得有一年寒假,哥带我回老家。在石家庄开往晋县的火车上座位都坐满了,有一男子却还硬挤坐在对面老妇身旁。哥说了那人两句。对方怒斥哥多管闲事,吵着吵着还用肩膀撞哥。论个头体重,哥一点不比那人差。哥却没回撞他,只动口不动手。我当时就盼着哥开打,埋怨哥太老实,白练那么多年武术了。

哥习武七十年,精通六合拳、形意拳、戳脚翻子拳等。他这一辈子却没跟人打过一架,动过一次手。他脾气温和,本性敦厚,跟人有了矛盾,顶多争吵几句,绝不上拳头,空有一身功夫而不用。练武的像哥这样一生没打过架的恐怕极少。

他常被父亲训斥,心情再不好,也没拿我撒过气,他一手指头都没碰过我。他的功夫是很可以的。能劈叉、翻跟头、旋子又高又稳,双腿直立前弯腰,头能碰地,还练过手指戳钢珠。可据我所知,他从不和人比武功,打擂台。无论跟他闹矛盾的人多蛮横无理,他都不动手。坚守武德,不欺凌弱小,玩暴力。这是哥的一个重要特点。他练武只是强身健体,从不用来跟人打架。

小时哥也曾教我练武,但练基本功太遭罪就打住。高中我开始练摔跤,有了些技巧后就手脚痒痒,总爱找人摔,到内蒙古真把牧民们摔倒不少。渐渐的就有些自傲,瞧不起哥。总觉得武术已经退化成舞蹈,花拳绣腿,中看不中用。1980年代曾多次想跟哥摔跤较量较量,都被哥婉言谢绝。哥这一辈子从不跟人比高低,对我更是如此。

1953年,哥15岁,我6岁,这张照片能看出哥对弟的呵护之情

哥的恩情

三年困难时期,全国老百姓都吃不饱,饿死数千万人。我那时14岁,给饿得眼冒金花,变成了猪,整天就想着吃。回家吃饭比学校食堂强,副食好些。可也定量吃,每人一顿一碗米饭,吃完还是觉得饿。当时我和哥住南屋。某周末见哥买了包东西放进写字台中间抽屉并给锁上。我猜肯定是吃的。等哥出门后,就迫不及待撬开抽屉,果然是包桃酥点心。就全然不顾吃起来,每嚼一口桃酥,耳边好像响起一股仙乐,幸福之极。我一块一块将这包点心迅速消灭。

吃完后才感到了自己的丑恶,非常自私,非常不道德,非常对不起哥。当时每人每月都发糕点票。我自己的早吃光了,却还把哥这包点心吞进肚。

当哥回家后,我向他承认;哥,实在太饿了,没控制住,我把你那包点心给吃了。哥沉默了片刻无语,表情悲哀,最后只深深的叹了口气。他既没责备我撬开他抽屉,也没责备我偷吃光他一包点心。

这件事发生在1961年冬天,至今已61年,仍历历在目。哥也同样饿啊!他亲口对我说,他在清华大学饿昏一次,在家也饿昏一次。我当时再饿也没饿昏过。那时候,为了一口吃的翻脸,大打出手屡见不鲜。人在饥饿时,动物性凸显,亲人间也如此,一口饭都舍不得让,非常冷酷。可饿昏过两次的哥,买了包点心舍不得吃,被我一下子全偷吃光后,竟毫无怨言,默默忍受。我除了惭愧,也万分感激哥,一辈子难忘!

我偷他点心吃的事哥从未向人提及,显示出了哥的善良宽厚。所以,我们兄弟感情很深。1990年代听说哥因核辐射,血液病严重时,我即提出要给他捐献骨髓,却因年龄过大而未准。就是要报他那包点心的恩情。文革前每次见到他,都觉得特别亲切。

1964年五一节。我拉着哥的手,兄弟俩情同手足

还有,就是对于我写母亲杨沫的书,哥一开始反对,认为家丑不可外扬。但经过交流沟通,以及他对原稿的认真修改,最后还是同意我出版这部书稿。期间他并详细向我讲述了父母对他的一系列误解和指责。在这点上,我也要感谢哥。

父母对哥有偏见和误解

翻开母亲日记,对哥多是批评。

青柯这孩子表现得不够虚心。为我批评他要了奶奶的钱不告诉我,他辩解,不承认自己有过失。我看了很不愉快。……我对他也许要求的严苛一些,他很爱面子,因之受不了(1957.6.14日记)。

可是一想起青柯,我心中就像压上铅块似的沉重——最近他说,劳动时从五六尺高的地方摔了一下,摔出一个神经官能症来。于是向我要钱买营养品……看起来,干部子弟的新贵人在有些孩子身上正在逐渐形成(1961.5.23日记)。

青柯补考完了,一连气向我们投了三根长矛,——三封长达万言的长信。叙说他的理由——他处处都有理,连说谎也是他的孝心(说怕我们着急)……他的信我只看了第一封,其他我连看的兴致都没有了(1961.10.14日记)。前些天给青柯一信,叫他回家。他却乘机“反攻”,大发不满之词,而把他的错误一笔勾销……对他,我想暂时不理了,越理,他越上劲(1962.4.5日记)。

……

哥因为肚子疼,去医院却查不出什么病。父母就说他娇气装病,资产阶级享乐思想严重。其实这是一种神经性腹痛。哥受了委屈,自然要申辩,一口气写了三封信。却被母亲指责为向父母进攻,投掷了三根长矛……

父母总从坏的方面猜忌哥。对哥严酷有余,爱抚甚少。哥发高烧39.8,晕晕乎乎,101中校医让他赶紧找车回家,哥给家打电话求助,父亲却让他自己乘公交车回来。父亲最反对哥练武术。认为武术是旧社会的东西,私自把哥的沙袋、三节棍、飞镖等统统给扔到楼下荒草中。哥拉肚子数日,走路要扶着墙,父亲莫不关心,却还嘲笑哥练武术练成了病包。哥拉的面黄肌瘦,想要买点营养品,父亲却指责哥贪图享乐,只关注自己吃穿。自哥上大学后,父亲就不让他每周回家,说浪费时间。哥只能一个月回趟家,寒暑假也如此。哥在家的处境实在可怜。

文革中经住了考验

尽管缺少父爱母爱,哥在文革中却以德报怨,坚定地保爹保妈,从没有干伤害父母的事。而我却打砸抢了父母家,跟他们翻脸,要“做千秋雄鬼死不还家”。

1967年以后,父母双双靠边站,处境岌岌可危。我觉得这个家没希望了,又因为被父亲痛打过,决心离家出走,抗美援越,就从背后给了父母一刀,美其名曰“大义灭亲”。哥与我大不一样。虽然父母总误解他,批判他,父母倒霉时他却竭尽全力帮父母一把,为他们通风报信,跑腿办事。当母亲被揭发成假党员后,是哥护送母亲去的学习班,一路上不断安慰着母亲。为此得到父母信任,为防抄家,母亲把存折、钥匙、重要物品等全交给他保管。还把1000元钱让哥放到瓦罐里埋在院中,以备不时之需。谁知后来母亲处境好些,让哥把钱挖出来时,却发现瓦罐里的钱不翼而飞。父母立刻变脸,断定是哥监守自盗,长达5年不跟他来往。父亲说我是明抢,他是暗偷。还骂他愚儿诈。哥虽坚决不承认,也只好背着黑锅,忍受了5年丧家犬的待遇。最后是徐然姐挺身而出,据理力争,还了他清白。

从点滴小事也能看出哥对父亲的敬重。比如婚宴,他诚心实意邀请父亲出席。父亲推说身体不好,无意参加。他多次邀请无效后,最后竟给父亲下跪哀求。我听后无法理解。换了我,父亲不参加就不参加,绝不乞求,更不能下跪!

又比如哥的儿子出生,起什么名字也非要请示父母,让父母定夺。尽管父母非常冷淡,他也不介意。换了我,儿子名字就自己决定,没必要让父母起。

所以哥远比我对父母更孝敬,更忠实。

1985年8月30日父亲去世,哥和我将父亲抱上铁床,推到医院太平间。9月13日下午,又是哥和我乘车守在父亲遗体两旁,前往八宝山。路上我随口说:“等到了后,应该给父亲的尸体照个相。”哥瞪着我严厉纠正:“你怎么能说尸体呢,要说灵。亏你个大学生连这点常识都没有!”

哥对父亲的爱不因为父亲对他多年冷遇而减弱一分。

总之,父亲对哥有偏见,很冷酷,他却以德报怨,逆来顺受,对父亲始终毕恭毕敬,召之即来,来之能干,任劳任怨。我做不到哥那样的以德报怨。父亲对我不好,我也对父亲不好。所以,后来父亲多次骂我是白眼狼,却从没骂哥是白眼狼。

重亲情

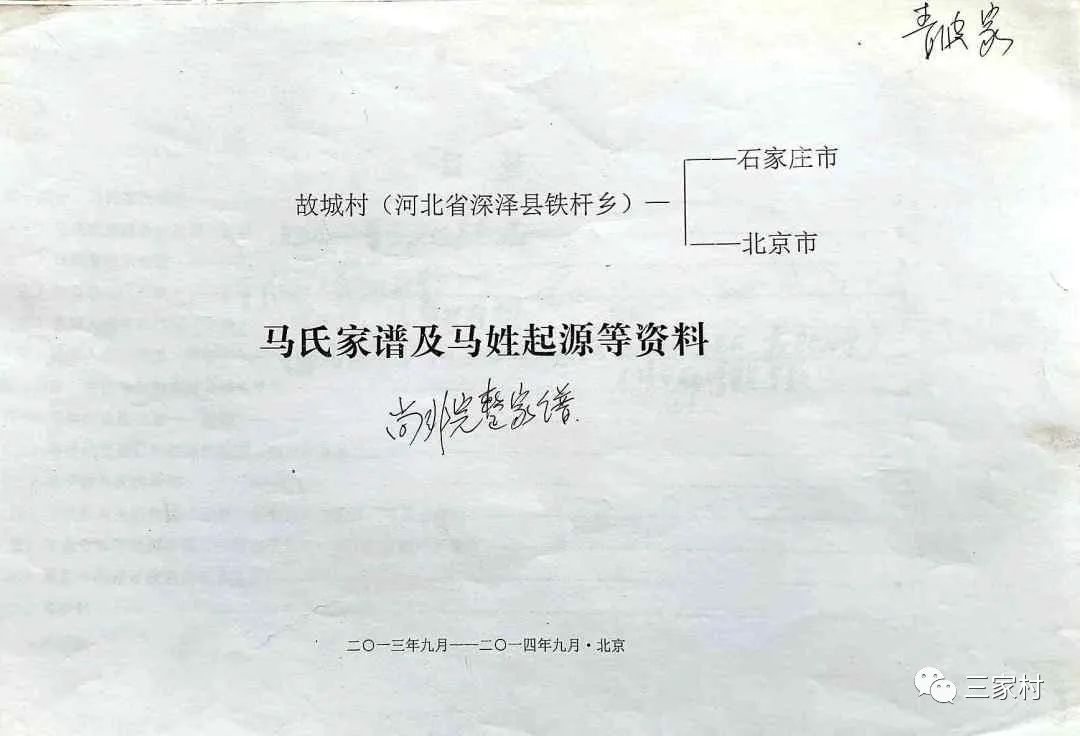

哥在农村老家生活到8岁,比我多了4年。他对老家的感情很深厚。我们马家祖祖辈辈都是普通农民,根本不是什么名人,也不是官员,哥却花了很大力气,费了很多时间,把我们这个普通河北农民的家谱搞出来。从爷爷的爷爷开始,马家的五代一目了然。

除了哥,全家其他孩子没人有兴趣干这件事。因为我们马家祖先都是贫苦农民,普普通通,没啥特殊之处。搞出的家谱没什么可炫耀的。哥就是出于亲情,才费力将这些默默无闻的普通农民名字从历史尘埃中挖掘出来。

在北京植物园内母亲墓旁

母亲去世后,为落实妈的遗愿,给她的骨灰安葬到她生活过的卧佛寺住处的后山坡上,哥最卖力气。一趟趟去植物园找他们领导联系。人家说植物园正在整顿,现有的坟全要外迁。哥费劲口舌,答应不立碑才获批准。然后又几次带着我前去修缮老妈的墓地。

此外,每逢清明节时,哥还常与我一起去八宝山给父母扫墓。平时我们各忙各的事,很少来往,只有这个日子,兄弟俩才相约见面,共同去看望父母。缅怀一下渐渐远去,越来越渺茫,越来越模糊的爸爸妈妈。

自从1995年12月老妈去世后,全家就没了核心,等于解体。姐姐因反对执行母亲捐献版权的遗嘱,不再与我们来往。过年再没人张罗聚会。直到2015年,老妈去世20年后,在哥的组织联系下,才搞了次全家大聚会。这次春节盛会空前绝后,从头到尾都是哥策划安排的,事实上他已经成为了全家的核心。

2016年1月,哥作为长子又在燕兴酒店给小胖姐搞了个追思会。他为这个活动花付出了不少精力。除了找钱,还亲自谱写了怀念小胖的歌曲和歌词,并还请来一帮人为小胖亡灵唱歌跳舞。很多小胖的同学朋友都前来相聚。其中有万仲翔、王笑利、刘晓光、王燕玲、项小青、魏平、钱丹焰、张小新等等。席间大家踊跃发言,说出了很多压抑在心里的话,感人肺腑。

经过20多年实践,我和哥都改变了观点,赞同了徐然姐的意见,认为母亲捐献版权给文学馆对母亲本身不利,版权还是收回由家属保管为好。母亲之后,再无其他作家捐献版权,可见不被大家认可。我执笔给中国作协写了一信。经过哥字斟句酌,反复修改,2021年8月30日最终定稿打印。那天中午还在大鸭梨烤鸭店请哥吃了个便饭。没想到这是与哥最后一次吃饭,最后一次合影。饭后我提议开车送哥回家,哥说他是骑车来的,还要骑车回去。

哥重亲情,也重乡情。我们老家河北深泽县是个老根据地,大革命时期就有了党组织。1937年后,涌现出一大批三八式老干部。随着冀中抗战研究会成立,居住在北京的深泽县干部后代陆续相互认识。一批十一学校校友最先发起了深泽县老乡在京的聚会活动。2017年春节期间,哥也参加了深泽老乡的聚会。

2021年春节,虽然疫情严重,我还是想聚一下,因为年岁大了,见一面少一面。我跟哥一提,他说没问题。最后我们家4个孩子如约见面。席间,两代人共同回忆了父亲对孩子的简单粗暴,唏嘘不止。

亲情高于意识形态

尽管由于经历、处境、认知上的差异,我跟哥的晚年在政治观点上越来越说不到一块,以至于几乎不来往。偶尔见面也只谈家事,不谈政治。出于亲情和对母亲的怀念,他搞的活动,我也参加了一些。

2008年12月7日,哥在燕兴酒店组织了《青春之歌》出版50周年座谈会。会场上竟然还挂着列宁、斯大林的画像。这在国内的公开场合绝看不到。极左氛围甚浓,俄国早都公开批判列宁和斯大林了,哥却还挂这两人画像,很是落伍。但毕竟是纪念母亲的活动,我硬着头皮参加了。

又比如2017年6月28日,哥联系北大团委,搞了一场捐献《杨沫文集》的座谈会。我亦出席。哥的光明小学校友栗前明和101中校友罗箭等都前来捧场。

2017年9月18日,哥等人发起组织了纪念伍绍祖逝世五周年座谈会。我们是校友,欣然参加。在以前的某次聚会上,伍绍祖得知我是马青柯的弟弟后,特地走过来对我说:观点不同也可以交流,能加深相互了解嘛。态度十分诚恳。记得当年恢复四民武术社,母亲当选为社长时,伍绍祖亲自到会祝贺。他对中国武术运动的发展,做出了巨大贡献。值得怀念。

2018年12月16日 为庆祝《青春之歌》出版60周年,哥又搞了一场纪念活动。原中国作协一把手翟泰丰为这个活动题了词。原中国文联一把手高占祥也为新版《青春之歌》写了篇短文,谢芳老师亦到场。

经过多年阅历,饱经风霜之后,我现在主张亲情至上。所以不管哥的三观跟我多么对立,关系多么疏远,但哥终究是哥,小时候呵护过我,对我有恩,他搞的纪念妈的活动当然要参加。何况我们也有共同点——都想保护好妈的版权,都不想撕裂青少年时期结下的兄弟情义。

不过也有底线。大约2016年清明节,社会上纷纷传说哥也去福田公墓给*青扫墓。我当面对他说:她的案翻不了,在历史上是注定要钉在耻辱柱上的。你可别在这个问题上犯错误。哥说他没去,社会上的传言并不当真。或许他确实没去,或许他想去却被阻截。为这事,子烈大哥也很担心,说哥的有些行为确实过了头。弄得哥在单位和公安都挂了号。被单位办过学习班,也被派出所找过。

对于哥热心成立杨沫文学研究会,我也表示不赞成。中国的名作家很多,成百上千,是个名作家就要搞个研究会,那研究会就多如牛毛,有何必要?我在美国生活6年,从没见过美国名作家死后还要为他建立个研究会。恐怕全世界也就中国人喜欢这么搞。是一种很虚伪的不正之风,借死人为活人谋利。还有,2022年1月底见网上有个《青春之歌》三部曲连续剧座谈会消息,感觉哥搞这个三部曲连续剧是狗尾续貂,张扬母亲的缺陷,十分反感。因为母亲的后两部书《芳菲之歌》、《英华之歌》并非成功之作,改编电视剧不是糟蹋母亲声誉吗?一气之下,不想再理他。反对他以《青春之歌》的旗号画蛇添足搞项目,认为这是另一种形式的啃老。

从没借活动敛财

不过这些年来,哥搞了无数场红色活动,感觉他并没借此敛财。因为他搞的活动,不少场地都是免费的(如地质大学会议室等),通常就一顿饭钱,靠这个发不了财。哥的红色头衔不少,却都是空的,跟钱不沾边。所以他搞活动只能选择条件一般的地方。《青春之歌》出版60周年纪念活动是在西客站里的一个普通酒店举行,图的就是便宜。汨罗市委本答应为这次活动赞助3万元,后来没有到位,是好友魏平帮助垫付的。拖了近2年哥无力偿还。我听说后,想起困难时期哥对自己的恩情,就替哥把这笔钱还掉。那一包桃酥点心当年可是不一般的珍贵啊!

如果从世俗角度上看,哥过的日子很清苦。两居室住5口人。屋子里堆满书籍报刊及各种材料,连走廊地上也堆满东西。他80多岁出门还要挤公交车,骑自行车。如果比房子,比车子,比票子,比穿戴,比旅游,比生活舒适,他样样都落在别人后面。从八十年代到现在,几十年就一直这么过。他之所以能得到相当多人的尊敬,被誉为德高望重,就因为他言行一致,没有借搞颜色活动谋私赚钱,一直过着比较拮据的日子。不像一些人,满口道德高调,私下却大肆捞钱。有人劝哥胳膊拗不过大腿,别这么干了,可他不顾年老多病,全身骨头疼,依旧不断组织和参加各种红色活动。他图什么呢?我思来想去也不明白,听家人说在家里他无精打采,一出去开会就精神抖擞,容光焕发。我猜想许是喜欢找一种存在感吧。一些队伍里他有重要位置,搞活动,核心人物是他,自然会让他很愉悦和享受,这也是一种精神寄托吧。抛开他宣传的理念不说,愿意众人关注的想法也无可厚非。

2022年春,疫情越发严重,到处都在封城。周边人时不时被感染被隔离。哥已80多岁,从秋天起,我的气消了,又惦念起他的身体,希望他能扛过这个坎,挺想给他打个电话问问。可碍于情面,始终没打。结果永远与哥分别。

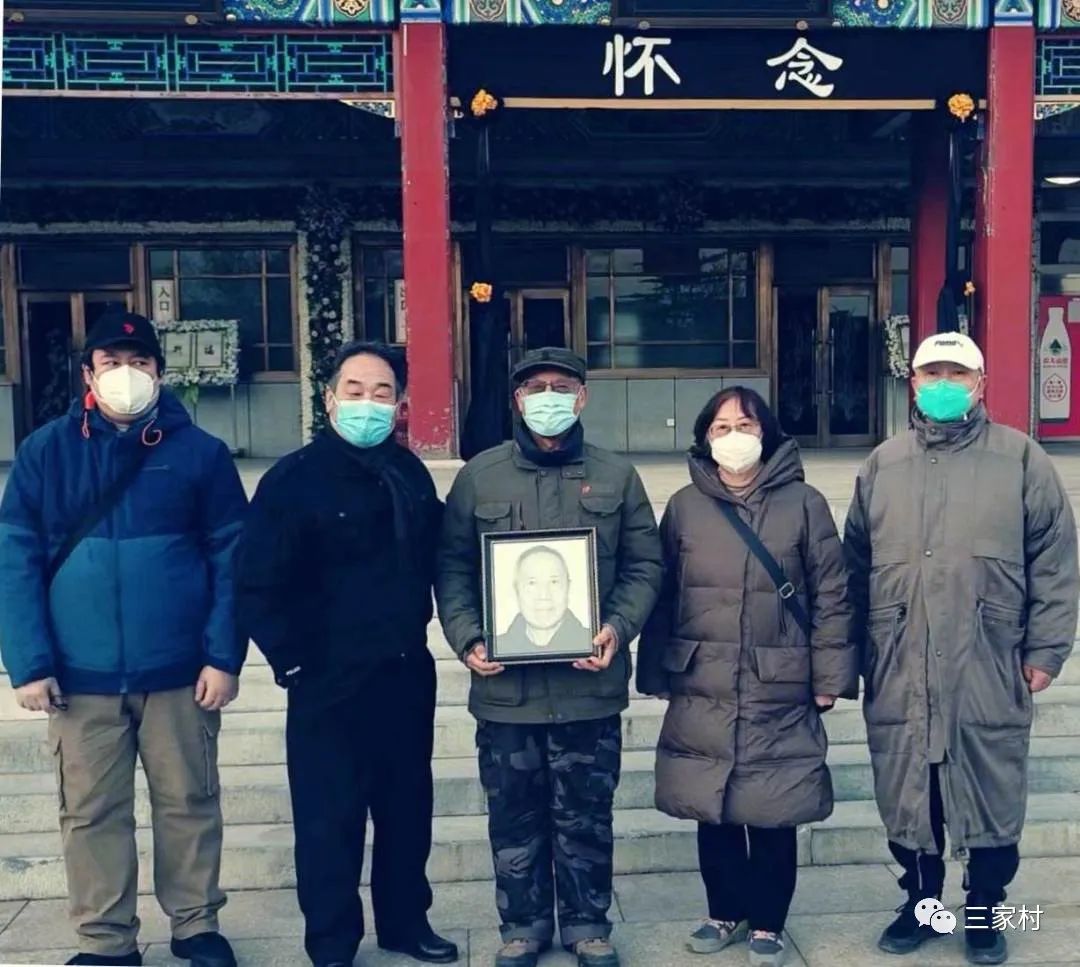

哥不是完人,有缺点,思想僵化守旧,是个有争议的人物。但总体看哥是个老实人,好人。这也是大多数接触过他的人对他的评价。所以12月21日下午才有那么多武术届朋友前去太平间最后看他一面。尽管身体不适,也与哥的武术界朋友一起冒着严寒去八宝山最后送走了哥。 这些天来,每天早上睡醒,脑里首先闪现的就是哥的大脸盘。没想到他在自己心中占有那么大份量。因为我与哥关系最好的时期是童年少年和青年,故选用他101中的毕业照作为哥的标准像。这是哥101中校友宁树良提供的。

这些天来,每天早上睡醒,脑里首先闪现的就是哥的大脸盘。没想到他在自己心中占有那么大份量。因为我与哥关系最好的时期是童年少年和青年,故选用他101中的毕业照作为哥的标准像。这是哥101中校友宁树良提供的。

晚年尽管政见不同,极少来往,还是要写文章怀念哥。亲情高于意识形态。

感谢童年时,哥常去学校接我。在家里从不以大欺小。尤其感谢三年困难时期哥对我的恩情,那一包点心刻骨铭心,永远难忘!

2023.1.8于北京

没有评论:

发表评论

注意:只有此博客的成员才能发布评论。