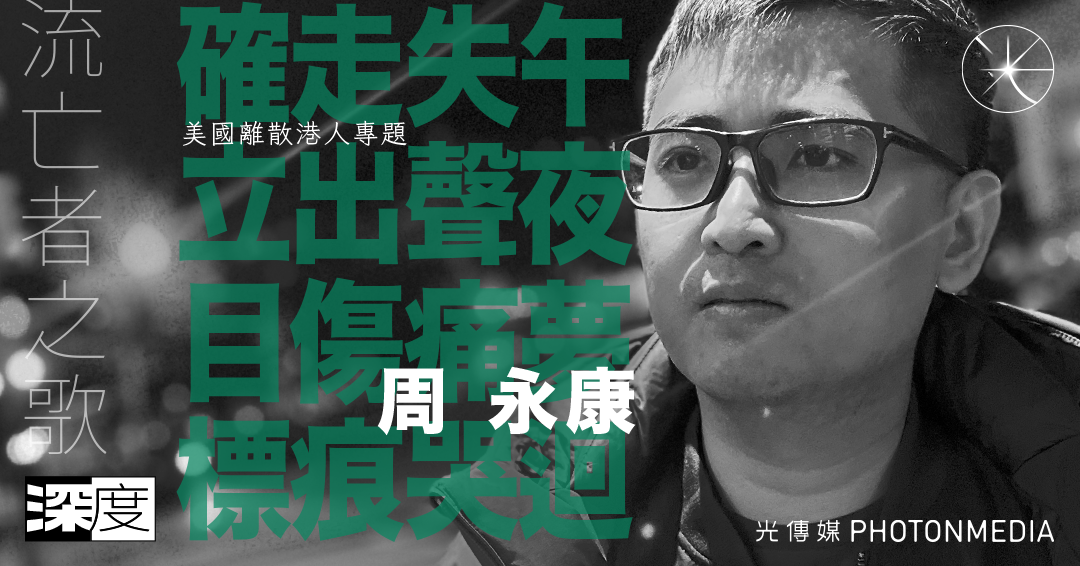

因參與2014年重奪「公民廣場」行動,兩年後周永康被判非法集結罪成,出獄後,到英國讀碩士課程,然後再到美國攻讀博士。幾年前,他曾回港一次,來去匆匆,沒有想過那竟是最後一次回家。

2021年2月28日,看着好友被捕、被控《國安法》、不獲保釋被即時囚禁,他很激動,問自己是否需要立即回香港,跟「戰友」一起渡過這個難關。然後反覆想起,有一次跟何桂藍通電話,談到去留問題,她問他知不知道,這個問題的重量。很沉重,228後,他感到自己回港必然會被控《國安法》,因為這幾年在海外做的一切,例如促請美國國會制裁香港官員等,白紙黑字既成事實,根本無法逃得過。

「搏唔搏?」最終,他跟羅冠聰、許智峯等8名流亡海外港人簽了《2021香港約章》,目的是凝聚港人國際線力量、確立「離散港人信念」,這樣「明目張膽」地「顛覆國家政權」,他坦言,「簽得,就預了不能回去」。簽之前是否有過掙扎?他爽快的說:「簽!在海外就要有貢獻!」

228後的矛盾與夢魘

反修例運動進行得如火如荼之時,他創辦了「香港民主委員會」,另一個被看作顛覆政權的象徵,即使不用別人勸說,他自己心知肚明可以回港的希望,經已變得非常渺茫。由傘運之時擔任學聯秘書長,到今天被迫流亡,繼而「打國際線」,一切都因「香港人」這個身份。

「對這個身份有很強烈的依戀,無論是價值、生活文化、語言、跟香港土地的連結,抑或是在這個城市生活和成長經驗,生活空間能構成情感,過程中發展出很強烈的身份認同」。他覺得這是一個非常強烈的自我意識,亦直接建構出他對香港未來的政治想像。

關於地緣政治和國際關係的議題,他口若懸河,處處充滿熱誠的構想,談到現今香港政治狀況,他覺得要達到目標,就不能只看香港內部,還要加入離散群體的互動,「不能只依賴在地的香港人做,因為我們是一個政治共同體」。作為一個共同體,就是密不可分,他告訴自己,如果要「對得住」在香港被審訊的他們,就要為這個共同體做更多。

228那年,周永康瘦了一圈,體重暴跌7公斤。那段時間,他經常哭,情緒非常差,「早上10時睡在床上,看着天花板,想起他們在香港是晚上10時,懲教熄燈」。他無法繼續把自己困在房內,出外走走時,熙來攘往的街道人潮如鯽,卻無人關心遠在香港的他們,他只能承認,根本就是兩個世界。

把自己從思想迷宮中拯救出來

夜闌人靜,他反覆問自己,為何要在這裏。「香港才是我的家,美國不是,為何滯留在這個不屬於自己的地方」。低潮期經歷了差不多兩年,他曾經失去目標,失去自我認同感,覺得自己很無用,「無能為力,不知可以如何幫他們,對不住同伴,很內疚」。

能夠把自己從深淵拯救出來的,終究也只能是自己。他被困在自己的思想迷宮內,很焦慮,近乎抑鬱,直至有一天,他決定不再做受害者,要自己決定命運,影響自己的人生軌跡。「每個人都要找一個調適身心的方法,找出應對方法然後從低谷爬出來」。

香港流亡人士不會成為八九民運翻版

而他其中一個止痛良方,就是「打機」,他說2014年後再沒打機,覺得很浪費時間,香港發生這麼多事自己卻在玩樂,打機成為了他的「禁忌」,「要身心健康才能繼續行下去,既然不能回港,就要找止痛的方法」。他終於能走出傷痕,在社群中找到自己應有的角色。

不少人擔憂香港流亡人士會成為八九民運流亡者的翻版,每次聽到這種論述,他都會感到不耐煩,「根本就是有質性的不同」。他解釋在國際層面上,民運人士要求美國政府跟中共脫勾,但香港流亡人士卻希望美國在不同方面跟中共抗衡,問題只是要有多強硬。

而且民運人士沒有建設社群,香港離散族群卻很意識到自己的身份,在海外建立社群,「有這種論述的都是上一代的港僑,2019年離開的人不接受香港流亡者會成為八九民運人士翻版這種講法,其實無甚麼需要擔憂,只需在行動前想清楚,以個人經歷確立政治目標,努力建立國際盟友」。

說好一個關於香港的故事,一個被寫進歷史的故事,是散離港人的責任。而他的願望,就是在故事說完後,能夠再次平安地踏足那片土地。

周永康小檔案

2014年 香港專上學生聯會秘書長

2016年 香港大學比較文學及社會學雙主修畢業生

2018年 倫敦政治經濟學院城市設計及社會科學碩士畢業生

2019年 加利福尼亞大學柏克萊分校地理學博士生

2019年 香港民主委員會創會成員

2021年 香港民主委員會董事會主席、《如水》雜誌編委會成員

2023年 香港民主委員會董事會成員文章来源:光传媒

没有评论:

发表评论

注意:只有此博客的成员才能发布评论。