台湾台北市金山南路及永康街附近,车水马龙,人声杂沓,街灯映照着一间小面馆的招牌,夹杂着“罢免立委”连署桌上纸张的沙沙声与客人议论时事的声响——这是老板娘王楚葳近几个月的日常写照。

刚结束忙碌的工作,今年58岁的王楚葳女士笑着向BBC中文解释,她的这家店如何因缘际会成为“大罢免”签名的连署站:“很多住在附近的人都来签名,他们多半跟我一样,是外省人。他们本来就不是民进党的支持者,就不可能去民进党议员那边连署啦。来我这边,刚好有个安徽大婶陪着他们,他们比较自在啦。”她笑着说。

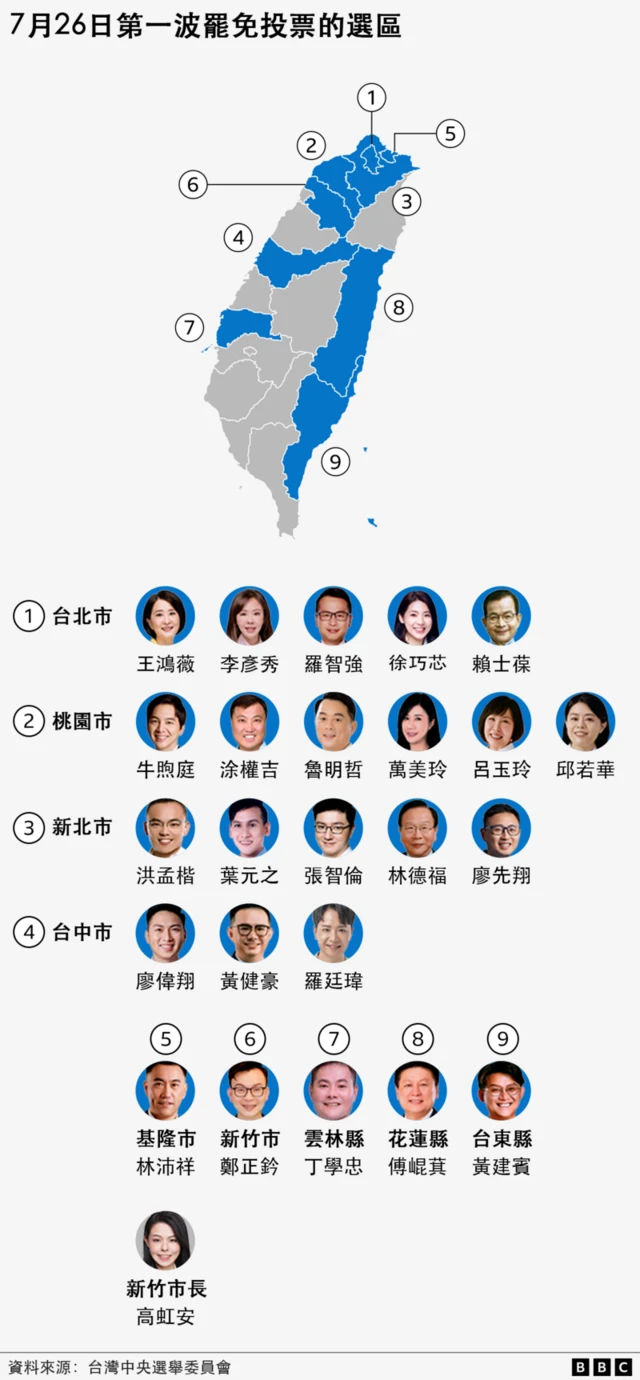

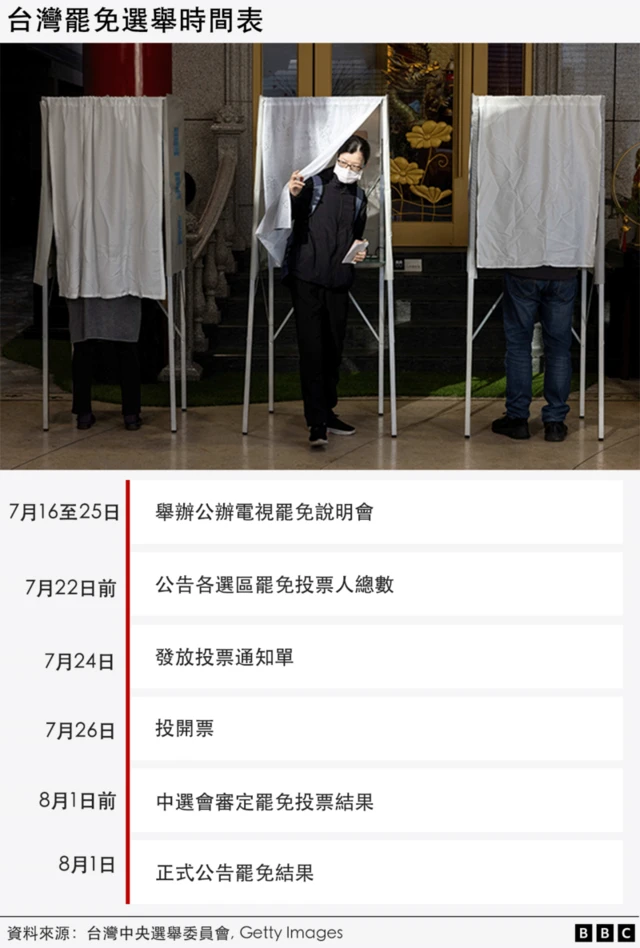

本周末,2025年7月26日,台湾将迎来一场史无前例的大规模罢免投票,决定24名国民党立委与民众党新竹市长高虹安的政治命运。

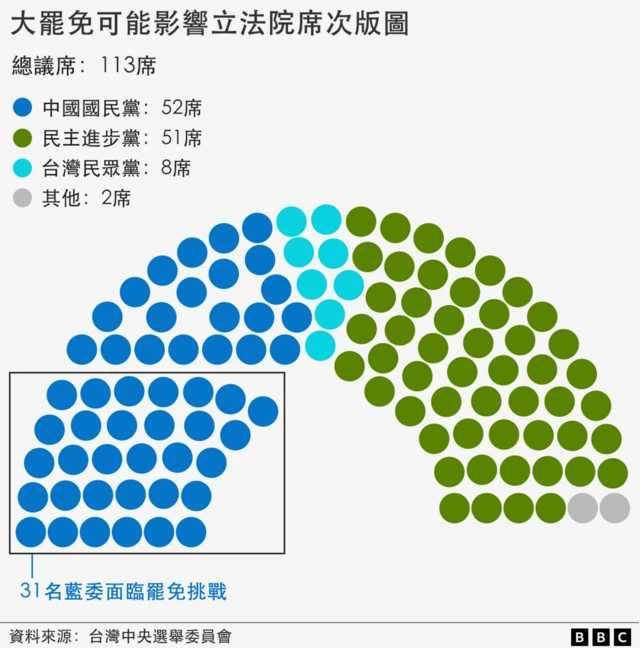

简单来说,这场“大罢免”运动,源于2024年总统与立法选举后的“朝小野大”格局。民进党的赖清德虽然赢得总统大位,但51席国民党立委、与民众党及无党籍立委联手掌控立法院多数,除了否决大法官提名,并推动一连串《宪法法院程序法》、《立法院职权行使法》以及且拟将中国大陆籍配偶入籍台湾的年限缩短排入议案等等,开始点燃了反对者的怒火。

今年初,台湾公民团体发起“青鸟行动”,数万民众包围立法愿,抗议立委权力过度扩张,进而演变为席卷全岛的“大罢免运动”。然而,反对罢免者则抨击对方“输不起”或进行仇恨动员。

在这场声势浩大,被台湾网民戏称“总统级规模投票”的大战中,最引政坛关注的现象之一,是像王楚葳这样具有“外省人”(泛指1949年随蒋介石自中国大陆迁台的族群)背景,却站出来支持罢免国民党立委的行动,震惊了台湾社会。

当地舆论称这些被视为传统“蓝营铁票”的外省族群,不仅是在政治上“出柜”,甚至是“造反”,挑战了国民党的传统支持基础,动摇了蓝营在台湾北部“铁票区”的稳固地位。

王楚葳向BBC中文解释,这一年多来,立委的法案与作为,例如冻结国防预算、否决全部大法官提名等,让她及军公教背景的外省友人深感愤怒。她笑着告诉记者,当然也有客人来用餐时拍桌大骂,“还有蓝营朋友说,这段日子我们先不要联系妳”,但她观察到更多连署的外省族群,跟她一样多数来自深蓝家庭。

王女士又透露,许多退伍老兵默默支持罢免:“有位老伯伯每次来都穿着军服,脸色冷冷的,观察我这家店很久,直到第二阶段连署时才过来签名。他跟我说:‘我们蓝营自己的人,自己教训。’”

有分析指出,这背后折射出台湾社会族群与认同问题的变迁。例如,在台北市一场罢免初期的集会中,出现“正蓝军”退伍老兵发言,中华民国国旗与“台湾独立”旗帜并列于会场,引发台湾舆论热议。

在台湾网友惯用的社交平台Thread上,许多人惊呼:“连外省人都跑去罢免蓝委,国民党这次头疼了!”

不过,也有反对声音。譬如,新加坡《联合早报》刊出评论批评台湾“大罢免是仇恨动员”,并认为整个大罢免在台湾处于逆风之境,并让社会瀰漫“非我族类的对立气氛”。

国民党青年团前团长刘奕宏则在社交媒体发文称,不乐见大罢免伤害台湾民主,且让社会回到动荡的街头抗议路线。台湾政治大学外交系教授黄奎博也向路透社抨击民进党在台湾利用宣传网路,鼓动台湾社会对中国的恐惧。

据此,台湾中研院社会所教授吴介民对向台媒报导者新闻表示,这些“反共的中华民国派”与“反中的台派”结合成一股不容小觑的政治能量,这些反共的论述,容纳了原本国民党支持者中的反共声音,譬如那些中华民国退伍军人。他认为,此现象在台湾前所未有,之后会影响台湾政治的发展,值得关注。

结尾 Instagram 帖子

“外省人”与台湾政治

“外省人”一词,承载了1949年随国民党来台的移民与后代的记忆,约占台湾人口12%左右。根据台湾社会学家叶高华的研究,当年约有100万外省人随蒋介石迁台,男女比率悬殊。

据叶教授的研究,从1956年台湾户口普查(不含军籍)显示,大多数外省籍民间人口居住于都会区,40%聚集于台北周边地区。在台北、高雄、基隆、台中等都市的某些区域,外省人口占比可达两成以上。在台北市大安区,外省人占比甚至高达66%。

事实上,台湾外省人多居住于国民党安置军眷的“眷村”,形成紧密的族群网络,并生产出台湾眷村特有的邻里或饮食文化,譬如牛肉面或眷村文学。由于多数为军公教背景,让外省群众长期被视为国民党的铁票仓,认同“中华民国”框架,与民进党或台派的本土意识形成鲜明对比。

以大台北的大安、新店、信义等选区历史来看,在一对一的立委选战中,非泛蓝候选人从未胜出,足见军教及外省人士的政治影响力。

然而,当部分外省后代走上街头,手持“同意罢免”的标牌,与绿营民众并肩高喊改革,这画面震惊了岛内舆论。

以王楚葳女士为例,她向BBC中文表示,其父亲是1949年随蒋介石来台的安徽人,母亲则来自云林,在高雄一个平凡的教师家庭长大,成年后来到台北工作生活,至今在大安区深耕三十余年。说着一口如新闻主播般标准清晰的中文,王楚葳向记者坦言,40岁前她一直是蓝军的支持者,“我有着外省人的优越感”,觉得拥有更优越的文化资本,但对台湾本土历史一无所知。

“我是直到40岁那年,因缘际会回到高雄短居,接触到许多人,观察到许多事,我才一步步了解台湾的历史与过去,终于成为‘台派’。”

“其实是逃难过来的族群,台湾接纳了我们,我竟然对这片土地的历史一无所知,”她说。

事实上,王女士的变迁与另一位受访者徐馨生女士的际遇近似。住在台北中产阶级社区天母、70余岁的徐馨生女士,父母是在对日抗战时结识,所以兄长在四川和贵州出生。母亲则是江西人。1949年国共内战,其兄父随着蒋介石部队撤退来到台湾落脚,徐女士则在1949年出生于台北新店,因此被取名“馨生”意指“新”店出生。

她的父亲是黄埔军校出身,来台后在政治作战学校及广播电台任文职。徐女士解释,她因之自小随父亲训练,说得一口正宗京片子。成年后,继承父亲衣钵,艺术学院毕业后进入广播界。

她告诉BBC中文,家人亲族多从事军公教或移民美国,自己在政工干校的眷村成长,是台湾外省家庭的“标配”(标准配备),但自己一个“中华民国派”的好女儿转变为“台派”中的少数外省人,是个意外,也同时是命运的安排。

那是1984年,徐馨生在台湾知名的《国语日报》语文中心担任华语教师,教外国留学生学习中文。徐女士说,当时候台湾尚未解严,但她的德国学生对台湾的历史竟然比她还熟悉,例如“228事件”中台湾菁英如何消失殒命、50年代的“白色恐布”期间外省人又如何被关押乃至丧命等。她説:“我的德国学生给我启蒙,让她何谓普世价值。”

徐馨生又告诉记者:“当时我回去自己找资料,才知道‘228事件’是怎么回事,台湾发生过什么事……我每天晚上哭着思考这些问题,隔天上课又与这些德国学生辩论……最后我终于清醒了。”

徐女士在电话中笑着向BBC解释:“我父亲那时候还说,我是因为嫁给台湾人(本省人),政治认同才变了,但不是那样的。其实我先生他们,和许多台湾人一样,亲历戒严历史,根本不谈政治,自小就被长辈告诫‘小孩子有耳无嘴’。所以,其实我家是我先去一步一步寻觅自己的认同的。”

因此,1990年起,徐馨生积极参与台湾的政治与社会运动,“当时很多台湾人说我好勇敢,我很感动”。

如今徐馨生年事已高,健康状况限制了她亲赴街头参加罢免志工活动,但她仍支持志同道合的商家,并被他们感动。徐女士同时是业余京剧表演者,常与好友登台表演“票系”,她说自己反对文化与政治必定要连结在一块的说法,她热衷京剧但对对岸的体制没有认同。

但徐女士也坦言,曾因为政治立场,亲爱的家人一度在关系上疏远,但她对父母仍是尊敬且孝顺,在后者晚年时亲临病榻,进进出出医院,从不怠慢。徐女士说,多年前,母亲九十多岁时,在病榻上向她坦言来台湾六十余年,“不是外省人,我也是台湾人”,让她心中无比宽慰。

“我被爸爸骂得狗血淋头”

事实上,如同徐馨生与家人的经验,这些参与大罢免运动的外省民众,也时而要面对家人的不满或批评。譬如,住在台北市大安区的伊芳(Yvonne)女士,便有类似经验。

30多岁的伊芳,在台北一家餐饮集团担任行政职,却连续数月于下班后参与罢免义工工作。大安区从未有非泛蓝候选人在一对一的立委选举中胜出,这让罢免运动在此显得格外艰难。伊芳向BBC中文说:“其实,一开始我只是观察,觉得罢免太难了,尤其在台北市。”

然而,每天看着立法院新闻——国防预算被冻结、中国籍配偶入籍年限缩短、大法官提名被否决——她的焦虑与日俱增。“我只是小小公民,无能为力。”直到连署进入第二阶段,看到街头志工的辛苦付出,她才燃起参与的决心。如今,她每天下班后,便到大安地铁站周遭的连署点当志工,成为罢免运动的生力军。

伊芳告诉记者,的爷爷与外公皆为随蒋介石来台的上校军官,奶奶与外婆是本省人,家中既有“芋头”也有“蕃薯”(台湾对外省本省人的昵称)。

然而,这样的混合家庭深受深蓝体制影响。她说,大学前家中只看中天、中视等媒体。

“我是太阳花世代,大学时才开始觉醒。”她回忆。

伊芳告诉BBC中文,人生第一次投票支持了前总统马英九,但出社会后,她对国民党的作为感到失望,开始自行研究“228事件”与台湾历史,逐渐转向本土认同。她的参与未获家人全然支持。

“我爸爸听到我在当罢免志工,简直‘原地爆炸’,把我骂得狗血淋头。”伊芳笑说。她的母亲对政治从冷感到担忧,害怕她在街上当义工的安危,但经耐心解释,母亲与弟弟愿意支持投票。她的婆婆则为她的行动感到骄傲。

此外,在街头拉连署签名的过程也有挑战,她告诉BBC中文:“有次在东门捷运站,我帮罢免吉祥物‘同意熊’拍照,一位老伯伯从后面撞我,说我挡路。”

她还遇到破口大骂的长者,指责她“拿钱当志工”,或有阿姨骑单车到成功市场外对她与义工飙骂。或有人甚至质疑她“不用上班”,暗示她不务正业,才有空当志工,她则回应自己是下班后拖着疲累的身体来参与,一天当两天用。

不过,更令她痛心的是在台湾,大家似乎对政治打压等“白色恐布”的阴影犹存。

伊芳对BBC中文说,一位亲近的女性家族长辈在地方政府工作,本欲参与连署,后来却收回,只计划在投票日低调投票,因担心户政系统被不肖人士入侵,泄露连署资料。“2025年的台湾,竟然还有这种事,甚至真的有人被黑帮骚扰,真的很可怜,”伊芳感叹。

然而,她也看到希望:“在大安区,愿意比赞的长者开始表态。一位退伍军人伯伯说,他和我外公一样是荣民,不能公开支持,但愿意捐钱。他说‘共产党不能拿走台湾’。”此外,伊芳又说自己“中配六改四”政策尤为反感:“我弟弟的女友是马来西亚人,我们都明白拿台湾身份有多难,为什么要独厚大陆配偶?”

事实上,同样与伊芳有类似观察与经历的人并不在少数。

在台北市南区,蓝营传统票仓文山区的酷热夏日,52岁的家庭主妇王小宝同伊芳一样,已经连续数月作为罢免志工,穿梭街头巷尾,积极拉票。她告诉BBC中文,曾遇到一位外省老伯伯,怯生生地绕过摊位,甚至不敢接下传单。“那个年纪的人还不敢公开表态,让我觉得很心疼。”

她也在文山区,看到一些公家系统退守的长者时而戴着墨镜、裹得严实,偷偷前来向义工表示支持,却因担心身份暴露而诚惶诚恐。“你知道吗!我看到一对公务员夫妻,签了连署书后,没多久他们又走回来悄悄抽回连署书,因为他们还是害怕曝光。”

王小宝向BBC感叹说,戒严时期政治清算的过往,让许多外省长辈对于参与政治仍心存芥蒂,当时许多外省家庭因与家乡联系而被监控、关押,至今余惧犹存。

王小宝告诉BBC中文,她的个人成长经历让她对这些外省长辈如履薄冰的心态感同身受。她说自己出生于桃园中坜,父亲是江苏人,母亲是台南人,在浓厚的爱党爱国教育中成长。

她举例说,父亲对“国父纪念馆”有深厚情感,甚至参观时会感动落泪。但她上高中时,一位“228事件”受难者家属的英文老师向她提及这段台湾悲伤的历史,让她震惊不已。

上大学后,她开始质疑所受教育,但因内心混乱,便干脆采取政治冷感的态度应对。婚后,她随丈夫赴中国生活六年,促使她重新审视价值观。2014年“318太阳花学运”期间,她在大陆彻夜翻墙关注台湾,看到学生被打清场的画面,泪流满面。

与爱子先生一家三口返台后,她成为家庭主妇,有更多时间参与公民运动。今年初的“青鸟行动”让她正式投身街头,“我们文山区一直没人愿意当领衔人,我失望到退了群。”

王小宝坦言,直到有人挺身而出,她才重新加入罢免运动。她对立委冻结潜舰及防卫预算的行为尤为愤怒:“我儿子未来也要当兵,没有好装备是要他们去送死吗?”。此外,她与王楚葳及伊芳异口同声,对立委拟将“中配六改四”的修法举措深感不满。

王小宝的家人并非全都支持她的政治选择,譬如家中的长辈对她的政治认同有些不满,但她说自己固然会有不安,但选择以行动“消除自己的焦虑”。

她又笑着说,老公与爱子倒是很高兴,因为她忙于当义工,没时间做饭,“他们可以吃外食啦,很开心!”。

无论结果如何,台湾“外省子弟”为何在此次大罢免中“网路出柜”或在“街头造反”不再支持国民党主张?“台派”为何与“中华民国派”开始交集?她们是一时冲动或是政治觉醒?这些问题已经在台湾舆论热议,也无疑地将持续影响台湾民主及社会变迁。

文章来源:BBC

没有评论:

发表评论

注意:只有此博客的成员才能发布评论。