(德国之声中文网) “犹大——从苏联滚出去!”1958年,帕斯捷尔纳克获得诺贝尔文学奖,被苏联作家协会开除,苏联“小粉红”上街游行,高呼口号,要求将他驱逐出境。此前,他的小说《日瓦戈医生》不能在俄国出版,辗转到意大利面世。

我只是突然想起它来。一个作家因为写作而被“祖国人民”辱骂,甚至迫害致死,这样的故事太多了,是专制社会的家常便饭。我至今还记得年轻时坐在午后的阳光中阅读《日瓦戈医生》的情形。它缓慢而抒情地讲述着人性、爱情与时代,为什么成为作者的罪行?

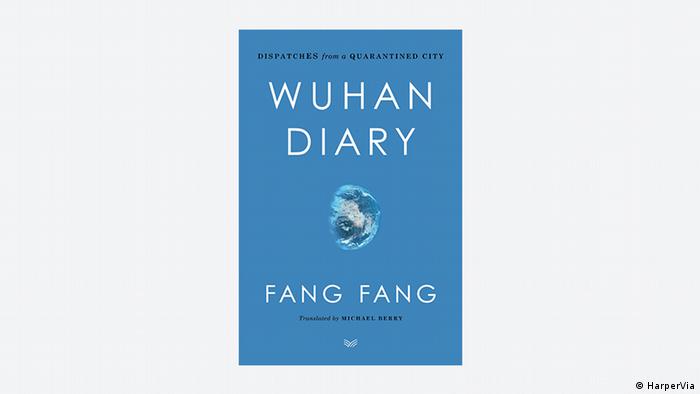

我不希望听见人们为方方的《武汉日记》辩护说,她写得非常温和,也肯定了政府抗疫的成就,讴歌了“正能量”。首先,这是对一部文学作品的污辱。其次,这种辩护是无效的。“新中国”的第一起大规模“文字狱”胡风反革命集团案,逮捕、隔离和停职反省两百多人,清查两千多人,其间的“罪证”又有多激烈呢,不过是领导和领袖不高兴而已。

放在这样的历史背景中,我们才不会对方方被围攻的闹剧惊诧莫名。也许正如胡锡进在和她的最新争论中所说,“你被‘打倒’了吗?你不是都好好的吗?……你总体上应当算是我们社会每一个时期的幸运儿。”他说得没错,在这样的社会,一个作家出版日记被辱骂,而不是被“打倒”,已经算是幸运儿了。这让人想起香港中联办前主任张晓明的名言:“你们能活着,已显出中央的包容。”

从后殖民批评到“NMSL”

“五毛”作为一个词,是互联网时代的产物。但是,作为一种职业,则和专制权力一样久远。我还记得,1988年张艺谋改编自莫言小说的电影《红高粱》从柏林捧回了“金熊奖”,很多中国人为之感到骄傲,同时也引发了持续的争论。这部电影以及张艺谋后来的《菊豆》、《大红灯笼高高挂》等作品,被认为展示中国的贫穷、落后和蛮荒中的生命挣扎,迎合西方文化中的东方主义审美趣味。“关注社会阴暗面”、“家丑外扬”、“被人利用”等“五毛”话语,在当时已经是被反复嚼过的牙慧了。

但是,“六四”前后的舆论环境,还是有很大的不同。跟现在“递刀子”、“真是很恶毒了”、“吃饭砸锅”、“NMSL”、“CNMB”这种粗鄙而功利的表达不一样,当时主要的批评还是文化理论的讨论,或者是披着文化的外衣,所谓后殖民批评理论。

当时的刊物出版和今天的互联网生态大不一样,很多粗话没有地方骂出来。不过,我们也不能假想今天的中国网络是自由表达的空间。一切尽在官方掌控之中。即便是“五毛话语”,大多也是根据官方发布的底稿照本宣科。

一个显著的变化是,即便认为“家丑外扬”,当时谈论的主体也是中国文化或者中国人。而今天,方方受到攻击的重点之一,是没有讴歌政府的抗疫成就。给西方人“递刀子”的意思,也是让西方人利用来摸黑中国政府,攻击专制体制!而在当时,张艺谋、莫言等人在很大程度上也是戴着反体制的光环而引人注目的。跟这个变化相关的是,此二人后来都成了体制的装修工。

温和的批评成了最刺耳的声音

当时的人们无论如何想不到,以“卑鄙是卑鄙者的通行证,高尚是高尚者的墓志铭”等诗句奠定反体制诗歌英雄的北岛,会在三十年之后被年轻人用“NMSL”、“乐色”(意思是垃圾)来攻击。同样被鄙视为“乐色”的作家还有严歌苓、白先勇、张大春、高行健等等。

北岛并没有直接批评过现政权,只是贴出了一首关于苦难的诗歌。关心民间疾苦从来都被视为中国诗人的高尚人格。“衙斋卧听萧萧竹,疑是民间疾苦声。些小吾曹州县吏,一枝一叶总关情。”习近平在2014年的一次讲话中,把郑板桥这首诗解读为对官员政绩的讴歌。不仅如此,关怀民间疾苦也被官方垄断。文人墨客再来吟诵,要么就别有用心,要么就用心良好但是“客观上还是可能被利用”。

“ BBC此时播出杜甫的诗作,不知是何用意?杜甫是一个专注于社会阴暗面的诗人,‘穷年忧黎元,叹息肠内热’就是他写的。现在其诗作被翻译成外文,虽然不能怪他,但客观上还是有可能被利用。”网民写下的这段话,与其说是讽刺,不如说是现实的写照。这是模仿胡锡进的惯用逻辑。比如,他在谈到方方的《武汉日记》时说,它 “不会是一般的纪实文学交流,它一定会被国际政治捕捉到。很有可能的是,在未来的风浪中,中国人民,包括那些曾经支持了方方的人,将用我们多那么一分的利益损失来为方方在西方的成名埋单。”

围攻方方,是因为她的话语还有传播的空间。那些直接地、激烈地批评政府的人,比如陈秋实、方斌、李泽华、许志永、许章润和任志强,公众当他们不存在。 一段网络流传的话语,说出了这种变化——

在消灭了尖锐的批评之后,温和的批评就成了最刺耳的声音,也会被消灭掉;在批评被消灭后,调侃又会无法容忍;在声音都被消灭了之后,沉默又被视为无声的反抗;接着就会要求赞美,然后再消灭那些赞美得不起劲的;最后掌声无法停下来,因为先停止鼓掌的就会先被消灭掉。

没有评论:

发表评论

注意:只有此博客的成员才能发布评论。